صباح الخامس من أغسطس عام 1914، استقبل المصريون خبرا أثار حفيظتهم إلى أقصى درجة، بل جعلهم إلى حالة من الغليان.. إذ أجبرت سلطات الاحتلال البريطاني، رئيس الوزراء المصري حسين باشا رشدي والقائم مقام الخديوي عباس حلمي الثاني – على إصدار بيان تعلن فيه حكومته عن قطع جميع العلاقات مع الدول المعادية لإنجلترا، كما تضمّن البيان حظر مراسلة رعايا تلك الدول على المصريين، واعتبرت أي معاملات تجارية معهم منتهية، ناهيك عن أي علاقات أخرى، كما أورد البيان أنه لم يعد مسموحا للسفن المصرية دخول موانئ تلك الدول، وفي نفس الوقت دعا البيان جموع المصريين إلى مد يد العون والمساعدة بكل ما هو متاح من وسائل للقوات البريطانية، ومما ورد بالبيان أن استخدام أراضي مصر ومرافئها في العمليات الحربية قد أصبح حقا لتلك القوات.

يعلق أحد الكتاب الإنجليز على ذلك البيان قائلا: “إن الشكوك العميقة إزاء المحتل قد عمت المصريين بصورة غير مسبوقة، ثم ما لبثت أن تحولت إلى شعور واسع بالكراهية والمقت الشديد، بما يشبه نارا تشتعل تحت الرماد؛ فلقد كانت الروابط المصرية الإنجليزية التي تقوم على القهر والإرغام مازالت حاضرة بقوة في الوقت الذي كانت تُجر فيه مصر إلى حرب لا يعرف أحد على وجه اليقين أسباب اندلاعها، ولا الهدف منها.. لقد صارت مصر وسط مأساة مكتملة الأركان دون إرادة منها”.

توالت الأحداث بعد ذلك؛ فاحتلت بريطانيا منطقة قناة السويس مخالفة بذلك معاهدة 1888، أعقب ذلك اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات الاستثنائية منها تعطيل اجتماع الجمعية التشريعية لمدة شهرين، وظلت انجلترا تمنع انعقاد الجمعية طوال سنوات الحرب، كما أعلنت الأحكام العرفية، وأصبح الجنرال ماكسويل قائد القوات الإنجليزية هو الحاكم الفعلي لمصر؛ فمارس كل أشكال الحكم الدكتاتوري العسكري، وعلى رأسها حملات الاعتقال الموسعة التي ألقت بالآلاف من خيرة شباب مصر في غياهب السجون، ونفي زعماء الحركة الوطنية إلى الواحات أو إلى جزيرة مالطة، وأغلقت السلطات الصحف الوطنية كما فرضت رقابة صارمة على جميع الصحف الأخرى.

وفي صباح يوم 27 سبتمبر 1914، وصلت برقية إلى السير جوشوا ميلن تشيتام الذى شغل منصب المندوب السامي البريطاني في مصر مؤقتا من ديسمبر 1914 حتى يناير 1915، من إدوارد جراى وزير الدولة البريطانية للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث يبلغه فيها بإنهاء السيادة العثمانية على مصر، ووضع مصر تحت الحماية البريطانية، مع تنبيه على ضرورة الإسراع بعزل الخديوي عباس الثاني، وتعيين الأمير حسين كامل.

وخلال أربعة أشهر من الأحداث المتسارعة استطاعت إنجلترا الاستيلاء الكامل على جميع مقدرات مصر وتطويعها لخدمة أهدافها العسكرية.

ثم عُين مكماهون مندوبا ساميا، لقرابة العامين ثم أقيل من منصبه بعد فضيحة تسريب نصوص اتفاقية سايكس بيكو، وعين بديلا عنه ريجنالد ونجايت، وفي ظل إعلان الأحكام العرفية أصبحت الحكومة المصرية ألعوبة في يد الانجليز، بعد خلع عباس حلمي الثاني صبيحة يوم إعلان الحماية، والاتيان بحسين كامل ومنحه لقب السلطان، ولم يجد الإنجليز من يخلفه على حكم البلاد بعد وفاته في1917، سوى الأمير أحمد فؤاد ابن إسماعيل الأصغر ذي النشأة الإيطالية الذي لم يكن يعرفه أحد في مصر، ولا علاقة لأحد من رجال الحكم والسياسة به، وكان هذا هو المطلوب تماما حسب ما كتب تشايرول: “إنه رجل منبت الصلة عن الجميع؛ لذلك لن يجد سوانا للاعتماد عليه”.

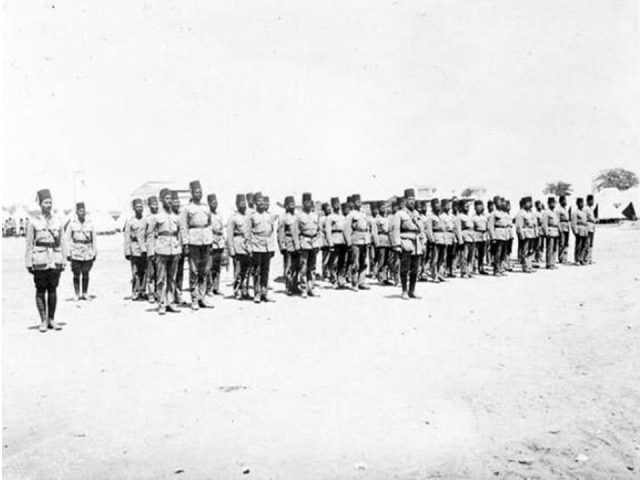

وتكتمل مأساة المصريين بإجبار قوات الاحتلال لنحو نصف مليون مصري كل عام على العمل في خدمة القوات البريطانية، فيما عُرف بفيالق العمل التي كانت تشيد الاستحكامات العسكرية، وتشق الطرق وتمد خطوط السكك الحديدية وتحفر الخنادق وتمد أنابيب المياه، وتنقل معدات الجيش، وكان ضحية تلك الأعمال حوالي 30 ألف مصري؛ قضوا نحبهم في ظروف قاسية، ولم تكتف قوات الاحتلال بذلك بل أرسلت نحو عشرة آلاف مصري إلى فرنسا، وثمانية آلاف إلى العراق للقيام بأعمال مماثلة، ونتيجة لما اتخذته قوات الاحتلال من إجراءات غاشمة لتسخير آلاف الشباب المصري في تلك الأعمال، هرب الكثيرون إلى الصحراء، فهجرت الأرض الزراعية، وتركت الصنائع وعم الخراب ربوع البلاد.

وبالطبع فقد أدت تلك الحرب إلى تدهور في الأوضاع الاقتصادية أنتج طبقة من أثرياء الحرب تلاقت مصالحها مع سياسات المحتل، وتحوّل الاقتصاد المصري بالكلية إلى اقتصاد تابع لبريطانيا التي اتخذت التدابير من أجل الاستفادة القصوى من تلك الأوضاع، وتحميل أي تبعات للحرب على كاهل المصريين، فمنعت سلطات الاحتلال تحويل الأوراق المالية إلى ذهب في البنك الأهلي المصري، وتم إدخال تداول الأوراق المالية بصورة جبرية، كما تم الاستيلاء على الرصيد الذهبي الخاص بالبنك الأهلي وإيداعه الخزينة البريطانية، ولم تكتف سلطات الاحتلال بذلك بل قامت بجمع العملات الذهبية والفضية وطرحت عملات ورقية صغيرة كبديل عنها، وأتبعت ذلك بتدابير أخرى تتيح لها تسديد نفقاتها العسكرية في مصر بالعملات الورقية، دون أن تدفع جراما واحدا من الذهب.. وقد تضاعف حجم الأوراق النقدية المتداولة خلال خمس سنوات من1914إلى1919، حوالي ثمانية أضعاف، ما وصل بالتضخم وارتفاع الأسعار إلى معدلات غير مسبوقة.. تزامن مع ذلك ارتفاع وتيرة الممارسات العدائية تجاه المصريين، كما توسعت قوات الاحتلال في مصادرة الحبوب والغلال من الفلاحين، ودفع أسعار متدنية وآجلة مقابلها.. وكانت تلك الأوضاع المأساوية قد أصابت الحركة الوطنية المصرية في مقتل؛ فلم تستطع التحرك حيال تلك الأحداث بعدما سيطرت قوات الاحتلال على الصحف، واتخذتها أبواق دعاية لها.. لكن المدارس ومعاهد العلم في كل ربوع مصر مثّلت مراكز حقيقية للدعوة للثورة على المحتل كما يذكر المؤرخ البريطاني يانج إذ يقول: “لقد أدرك المصريون أن الحرب التي أعلنت لتحرير الأمم الصغيرة، كانت في حقيقتها عملا غايته اقتسام تلك البلاد بين الدول الغربية، وأن مصر لن تحصل على وعد بالتحرر لقاء إخلاصها، بل فرض الحماية الذي أدى إلى تبعيتها الكاملة وتلاشي الأمل في الاستقلال”.

انتهت الحرب وخرجت بريطانيا منتصرة، وحصدت مكاسب لا حصر لها، وكانت اتفاقية سايكس بيكو قد صارت بالنسبة لها غير كافية لتلبية أطماعها، وتعاظمت الرغبة لديها في مزيد من جني الغنائم، ومع التراجع التركي إثر الهزيمة تزايدات الأطماع البريطانية في المنطقة، لكن المصريين كعادتهم يفاجئون العالم بما يخالف كل الحسابات، فعلى إثر اعتقال سعد زغلول وشعراوي باشا وحمد الباسل، ونفيهم إلى مالطة.. اندلعت ثورة عارمة في أرجاء مصر، قدم المصريون خلالها أروع أمثلة التضحية والفداء برغم البطش الشديد الذي واجهت قوات الاحتلال به جموع المصريين الذين ردوا بدورهم بعنف غير مسبوق؛ حتى تحولت بعض أحياء القاهرة إلى ساحات قتال، واستطاعت ثورة المصريين أن تجني بعض الثمار؛ فألغيت الأحكام العرفية، وأعيد سعد ورفاقه إلى مصر، وأرجئت مسألة الاستقلال لثلاث سنوات، يتم خلالها تهيئة الظروف لذلك.. وليس بالغريب أن تعود بريطانيا لتخالف ما وعدت بإتمامه، ليستمر الاحتلال لثلاثة عقود تالية، ظلت فيها جذوة نضال المصريين مشتعلة، بينما كانت سايكس بيكو ما زالت تفعل فعلها في الأرض العربية؛ فتجزّئ المجزأ وتفتت المفتت، وتغرى عملاءها للتنكيل بالشعوب العربية في غيبة من ضمير العالم الذي يرى في العرب أمة لابد أن يحال دائما بينها وبين الوحدة والتماس أسباب القوة.