“محمد مرسي” رجل ناجح حاصل على بكالوريوس تجارة ليس له هوايات تشغله عن العمل إلى أن وصل إلى منصب مدير عام إحدى المؤسسات. دخله الشهري يجعله يعيش حياة مريحة هو وأسرته التي كونها منذ خمسة وعشرين عامًا وتضم زوجته وستة أبناء كلهم ذكور، وتبدأ أسماؤهم جميعًا بحرف الميم الذي يتفاءل به لدرجة إصابته بالزهو والافتخار بتلك الإمبراطورية التي كونها وكان يحلم بأن تكبر وتمتد فلا تقتصر على أبنائه فقط بل تضم أيضًا أحفادًا من الذكور تبدأ أسماؤهم كلهم بحرف الميم.

ولقد جني محمد مرسي ذات يوم ثمرة تحرره الذي انعكس على تربيته لأبنائه، إذ كان حريصًا على عدم القسوة عليهم أو تعنيفهم حتى لو أخطأوا؛ لذلك كان يدور بينهم حوار لا ينقطع، ويجمعهم احترام متبادل أساسه الحب لا الخوف والاستجابة للأوامر بعد اقتناع. وكان ذلك مشجعًا لأحد أبنائه طالب الفلسفة كي يطلب منه خوض تجربة جديدة لم يكن يتوقع أن يمر بها في يومٍ من الأيام. وبالفعل بعد حوار طويل وجد الأب نفسه يقبل فكرة خوض الانتخابات العائلية التي اقترحها عليه ابنه المؤمن بالاشتراكية والديمقراطية، والتي بسببها قد يفقد ما يتمع به من سلطة مطلقة في إدارة بيته وفي توجيه أبنائه ومحاسبتهم وإصدار الأوامر إليهم.

وعلى ما يبدو أن الابن قد ورث التحرر عن أبيه خاصة وأنه نشأ في جو قائم على الحوار والمناقشة وليس القهر والتسلط؛ ولذلك أراد أن يطبق ما يؤمن به من مبادئ على نفسه وكذلك على أسرته ففكر جديًّا في طريقة ينزع بها هيمنة السلطة الأبوية المتحكمة في كل شيء والمفروضة قسرًا بدافع الحب أحيانًا وبدافع تحمل مسئولية الإنفاق أحيانًا أخرى.

وبالرغم من الخوف الذي ملأ قلب الأب من نتيجة تلك الانتخابات إلَّا إنه أبى أن يبدو قلقًا أو مضطربًا؛ ولذلك قرر أن يكون أكثر توددًا للجميع من أجل كسب ثقتهم ومن ثم أصواتهم الانتخابية حتى لو كان يرى في صميم نفسه أن ذلك مجرد لهو ولعب ولا يجب أن يأخذه مأخذ الجد.

ولأن كل تجربة جديدة لابد أن يغلفها الخوف والقلق فإن الجميع لم يفضلوا قبول هذه المغامرة بشكل كلي حتى لو قرروا الموافقة عليها كفكرة؛ ولذلك كان طبيعيًّا أن ينتخب الجميع السلطة التي اعتادوا عليها ما داموا يعرفونها جيدًا ولا يجهلون ما يمكن أن تخبئه لهم، حتى إن الابن الذي رشح نفسه في مواجهة والده لم يجرؤ على انتخاب نفسه ولكنه انتخب والده ربما لأنه كان متأكدًا من عدم فوزه ومن ثم لم يرغب في أن يبدو منفردًا في اختياره، وربما لأنه أراد أن تنجح التجربة في البداية وأن تكون نتيجتها مُرضية للأب كي يستمر فيها بعد ذلك دون أن يضجر منها أو يعترض عليها.

ولكن الاستمرار في تطبيق تلك التجربة الديمقراطية يعني أن ذلك النجاح للسلطة القديمة المعتادة ليس مستدامًا؛ بل إنه نجاح مؤقت ولفترة محددة. كما أن اللائحة التي ستحدد سلطات الإدارة تعني بلا شك التقليص من السلطات الأبوية بشكلٍ أو بآخر! فهل ذلك الرضوخ لنتيجة الانتخابات ما دامت مُرضية سيدوم إذا تغيرت النتيجة، أو إذا ظهر على الساحة المنافس القادر على الإمساك بزمام السلطة مهما كانت محدودة أو مُقيَّدة؟ وهل سيستمر الخوف من المغامرة بانتخاب سلطة جديدة إذا ما زاد الضيق من السلطة القديمة؟!.. كل تلك الأسئلة وغيرها ترك الكاتب إحسان عبد القدوس الإجابة عليها لتخمينات القراء.

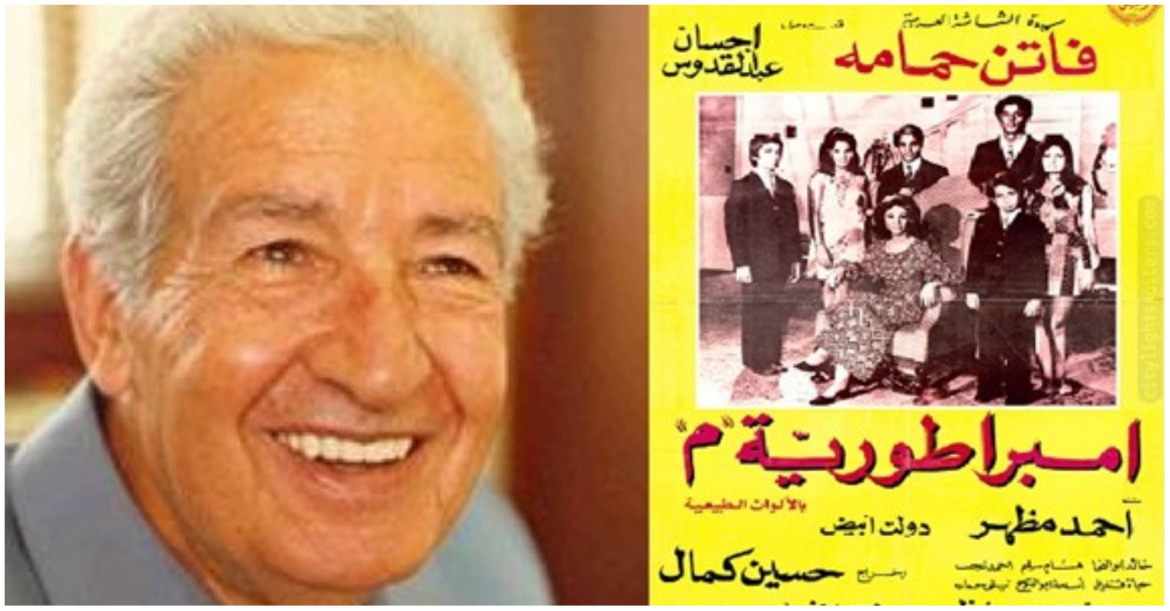

لقد ظهرت قصة إمبراطورية ميم، التي كانت ضمن المجموعة القصصية (بنت السلطان) الصادرة عام 1965 للكاتب إحسان عبد القدوس، في صورة فيلم سينمائي عام 1972، ما منحها الشهرة والصيت في مصر والوطن العربي خاصة وأن من أعدها للسينما كان هو المبدع نجيب محفوظ. وما زال فيلم “إمبراطورية ميم” يحتفظ إلى الآن ببريقه بالرغم من مرور أكثر من خمسين عامًا على عرضه، كما أن الحوار الذي كان يتجاذب أطرافه الأبناء مع أمهم التي حلت محل الأب في القصة السينمائية، والتي قامت بدورها الفنانة القديرة فاتن حمامة، ما زال إلى اليوم مثيرًا لانتباه الآباء والأبناء على حدٍ سواء.

https://www.youtube.com/watch?v=nrcUrFVl6OQ

ويبدو أن الفكرة التي طرحها الكاتب والصحفي المخضرم إحسان عبد القدوس، وهي فكرة تغلفها السياسة بالرغم من إطارها الاجتماعي الظاهري، لم تكن لتظهر على الجمهور بشكلها الذكوري التي كُتبت به، خاصة وأن تلك الفترة التي أنتِج فيها الفيلم السينمائي كانت تشهد مظاهرات ضد السلطة السياسية وقراراتها، فكان لابد من إحداث ذلك التغيير الأنثوي كي تكون الإشارة إلى السلطة السياسية رمزية وليست واضحة وضوح العيان. ومع ذلك حاول إحسان عبد القدوس ألَّا يخل ذلك التبديل بالمغزى الذي أراد أن يطرحه، فكان الحوار الذي كتبه موضحًا لرؤيته التي سبق أن قدمها في قصته الأصلية، وساعده على ذلك السيناريو الذي اشتركت فيه الكاتبة كوثر هيكل مع السيناريست محمد مصطفى سامي.

ولأنه ليس من الممكن أن يجتمع الفنان أحمد مظهر مع القديرة فاتن حمامة –حتى وهما في منتصف العمر– دون أن تكون هناك لمسة عاطفية ربما أختيرت من أجلها تلك الموسيقى التصويرية العالمية ذات الطابع الرومانسي المصاحبة للفيلم، والتي أضافت له بعدًا رومانسيًّا وإنسانيًّا جديدًا لم يكن موجودًا في القصة الأصلية التي كان بطلها الزوج المتنعم بوجود زوجته بجواره ولم يفقدها.

ويبدو أن الحبكة الدرامية لم تكن لتغفل وجود العنصر الذكوري في العمل السينمائي فكان لابد من خلق شخصية رجل غريب عن الأسرة يقع في حب الأم، وبالقطع يخشى أبناؤها أن يأخذها منهم، فتضحي هي بسعادتها من أجل إرضاء أبنائها وعدم التخلي عن رعايتهم.

لقد اعتمد إحسان عبد القدوس في فكرته عن التحرر، على القدرة على التحرر أولًا من سلطة الأسرة، وكأن أي تحرر لا يمكن أن ينجح إذا كان بعيدًا عن الواقع الاجتماعي ولا يمت له بصلة؛ فالسياسة لا تنفصل عن المجتمع بل إنه من المنوط بها أن تُكرَّس لخدمته؛ وبالتالي فإن هؤلاء المتسلطين داخل أسرهم لن يستطيعوا أن يتخلوا عن تسلطهم خارجها، وكذلك من يقبلون أي قهر أو تسلط أسري ويخضعون له باستسلام تام لن يطمحوا في يوم من الأيام إلى التخلص من أية سلطة أخرى خارج إطار محيطهم الأسري.

وهكذا لم يكتفِ إحسان عبد القدوس في هذه القصة بإلقاء حجر ضخم في بركة تفيض بالماء الراكد، ولكنه حاول أيضًا أن يضرب عصفورين بحجر واحد؛ عندما لفت الانتباه إلى حقيقة ممارسة الديمقراطية السياسية في مجتمع لا يتمتع بالديمقراطية الأسرية، وإلى حقيقة قدرة الأفراد على تغيير مفاهيم حياتهم الشخصية والعائلية قبل الإقبال على ممارسات سياسية ديمقراطية وإلَّا ستكون في الغالب شكلية وظاهرية؛ ومن ثم لن ينتج عنها أي تغيير في المفاهيم المجتمعية أو في الشكل العام للحياة السياسية.

وبالرغم من خطورة الربط بين السلطة الأبوية الاجتماعية والإنسانية سواء كانت ذكورية مثلما وردت في القصة القصيرة أو أنثوية مثلما تجسدت على الشاشة، وبين سلطة الحكم السياسية الذي يجب أن يخلو القبول بها من أية عاطفة تفرضها طبيعة الروابط الاجتماعية والأسرية، فإن هذا الربط لا يبدو غريبًا في مجتمعات سادت في أغلب عهودها أنظمة الحكم الشمولي، ولم تخرج من هيمنة إمبراطورية عظمى إلَّا لكي تخضع لهيمنة إمبراطورية أخرى نجحت في السيطرة عليها.

وهكذا فإن خوض التجارب الجديدة وغير المألوفة ليس بالضرورة أن تكون له نتائج تدل على حدوث تغيير ملموس ما دام هناك خوف من خوض التجربة الحقيقية، وما دام المحرك لخوض التجربة هو مجاراة ما يفرضه الأمر الواقع وما هو سائد ومتبع في ظل الافتقاد للمصداقية والتشبع بالرغبة في الخداع استئثارًا بالمنافع وإعلاءً للمصلحة الشخصية فوق الصالح العام.

ويبدو أنه مثلما يسهل استعارة النظم السياسية من الخارج؛ كي تطبق في الداخل رغم وجود الكثير من الاختلافات بينهما، فإنه ليس غريبًا أيضا أن تصاحب فيلم إمبراطورية ميم تلك الموسيقى الشاعرية التي لا تخطئها الأذن. فبالرغم من كونها موحية بما يتضمنه الفيلم من القليل من الرومانسية إلَّا إنها كانت هي الأخرى مقتبسة وليست مبتكرة، فقد وضعها عام 1970، الموسيقار الإيطالي الشهير ستلفيو تشيبرياني Stelvio Cipriani [1937-2018] للفيلم الإيطالي (الفينيسي المجهول)Anonimo Veneziano. ولكن هذا لا يقلل من قيمة ذلك الفيلم الذي أخرجه حسين كمال، والذي يعد من أفضل أفلام السينما المصرية الاجتماعية والعائلية، إذ أن النقاد يصنفونه ضمن أفضل مئة فيلم في ذاكرة السينما المصرية، كما أنه شارك في مهرجان موسكو العالمي عام 1973، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أحسن فيلم من المركز الكاثوليكي عام 1974.

وفي النهاية علينا أن نقدم من خلال هذا المقال رسالة تقدير إلى صناع فيلم إمبراطورية ميم وعلى رأسهم مبدعه الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس [1919-1990]، والكاتبة كوثر هيكل [1945-2021]، والممثلة القديرة دولت أبيض [1896-1978] خاصة في هذا الشهر الذي شهد مولدهم ورحيلهم عن دنيانا. وكذلك لروح الممثلة القديرة فاتن حمامة التي رحلت في 17 يناير عام 2015، ولروح الموسيقار طارق شرارة الذي فارق الحياة هو الآخر في شهر يناير الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.