حوار: عاطف محمد عبد المجيد

د. عبد الله عبد العاطي النجار أستاذ مشارك بجامعة إتفوش لوراند بالمجر، وهي أكبر وأقدم جامعة مجرية، حصل خمسة من خريجيها على جائزة نوبل، وهو كذلك كبير باحثين بمعهد الدراسات الإفريقية بمدرسة الدكتوراه بجامعة أوبودا بالمجر. كما يعمل مترجمًا بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (مصر). استشاري تدريب الدارسين والمترجمين في الأكاديمية الدبلوماسية المجرية. محكم معتمد وعضو اللجان الاستشارية والتحريرية لدى العديد من المجلات العلمية. نال الليسانس في جامعة عين شمس، والدراسات العليا في جامعة ديبرتسن ومعهد بالاشي بالينت، وحصل على الدكتوراه من جامعة سجد المجرية في عام 2014، ودراسات ما بعد الدكتوراه في جامعة إتفوش لوراند في 2020-2022. أصدر العديد من الترجمات من اللغتين المجرية والإيطالية إلى العربية، وهو مترجم واسع النشاط وغزيز الإنتاج.

* دعني بداية أسألك عن الأسلحة التي لا غنى للمترجم عن التسلح بها، ليخوض تجربة الترجمة؟

** مهنة الترجمة مثل بقية الأعمال التي تتطلب من أصحابها امتلاك مواصفات ومهارات لا غنى عنها لاتمام المهام الموكلة إليهم. تنقسم هذه القدرات أو المهارات إلى أساسية لا غنى عنها، وأخرى تكميلية، في رأيي هي التي تميز مترجمًا عن آخر، وترتقي وترفع قدر البعض عن البعض الآخر. دعنا أولًا نتحدث عن الجزء الأساسي منها: الإجادة التامة للقراءة والكتابة والتحدث والاستماع للغة الأجنبية التي نترجم منها أو إليها. ولا يقل أهمية عن هذه النقطة التعمق والإجادة للغة المترجم الأصلية والإلمام بلغوياتها ومصطلحاتها ومتابعة كل ما هو جديد في لغة المصدر واللغة المنقول إليها. أما عن المهارات التكميلية، والتي في رأيي الخاص أنه لا غنى عنها أيضًا بالنسبة للمترجم المحترف، فيمكنني أن أوجزها في كلمات بسيطة تتمثل في إجادة استخدام الأجهزة الإلكترونية وبرامح مايكروسوفت أوفيس على الأقل، فضلًا عن البرامج الحديثة المستخدمة والمخصصة لأعمال الترجمة. وهنا أيضًا لا يمكن أن ننسى ركنًا رئيسًا يرتقي بمترجم عن آخر ويرفعه، ألا وهو امتلاكه لمهارة تنظيم الوقت وإدارته بدقة. فهناك العديد من المترجمين الذين، للأسف الشديد، يديرون مشروعهم سواء العام أو الخاص بشكل عشوائي يغلب عليه تدني الإدارة والبعد عن الاحترافية التي يجب أن يتحلى بها كل شخص أيًّا كان مجاله، مع العلم أن المترجم منا إذا نظم وقته ووضع برنامجًا لنفسه؛ فيمكنه تسليم أعماله في وقتها المحدد دومًا، وبالتالي يكسب ثقة العملاء، علاوة على إنجاز أكبر قدر من المهام الموكلة إليه، ناهيك عن إنجاز الكثير من الأعمال في وقت قصير. وأخيرًا أقول وبشكل حاسم: إن المترجم غير المثقف لا يمكن أن يكون ناجحًا لامعًا في هذا المجال، فثقافة المترجم العالية جزء لا يتجزأ من صميم عمله.

* قمت بترجمة العديد من الروايات ودواوين الشعر..هل هناك فرق بين ترجمة رواية وترجمة ديوان شعر؟

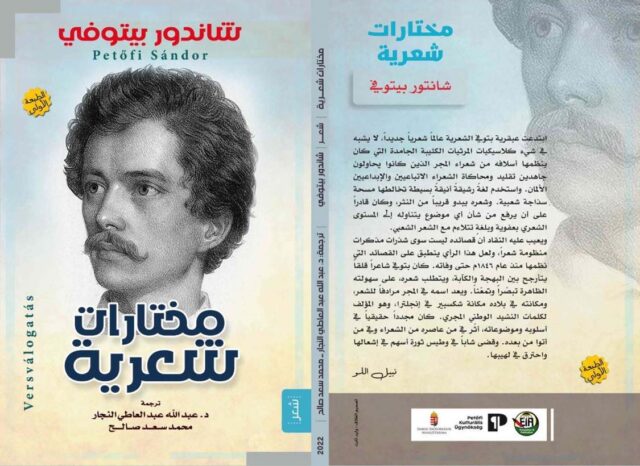

** طبعًا هناك فرق بين ترجمة الروايات والأشعار، لكن القاسم المشترك بينهما أن لكل منهما صعوباته وسلاسته، مع الإقرار أن ترجمة الشعر أكثر صعوبة، كون الشعر في الغالب يميل إلى التحدث عن مشاعر وأحاسيس ومواقف لا يعلم سرائرها ومنابعها الأصيلة إلا الشاعر ذاته، فضلًا عن الميل إلى استخدام التشبيهات والاستعارات التي تختلف من لغة لأخرى، فكيف ستنقل شيئًا غير موجود في لغتك إليها أو موجود، لكن لو ذكر بنفس الطريقة سيؤدي إلى معنى آخر تمامًا؟ مررت بهذه التجارب والصعوبات مرات عديدة في ترجماتي من الإيطالية وأيضًا من المجرية، وتحديدًا عندما ترجمت “الكوميديا الإلهية” بأجزائها الثلاثة في ما يزيد عن الألف وثلاثمائة صفحة، الصادرة عن دار مداد بالإمارات العربية، و”لم نعش سدى” عن دار الأدهم بالقاهرة، و”وعيش وملح” عن الدار المصرية للطباعة والترجمة والنشر، و”مختارات شعرية ليوجف أتيلا” عن دار سنابل للنشر والتوزيع.

ما يسهل من عملية الترجمة كثيرًا هو أن يكون الكاتب أو الشاعر على قيد الحياة، ولن أقول ومتعاونًا، فيجب عليه أن يكون كذلك، وإلا فلا ينبغي أن يتعاون معه المترجم من الأساس، حيث يسهل التواصل معه والاستفسار منه عن كل ما يدور في ذهن المترجم من أسئلة وخلفيات لمناطق شعرية مستعصية، أو يصعب فهمها بدقة.

* بصفتك مترجمًا، هل يلقى المترجم الآن التقدير المادي والمعنوي الكافي الذي يوازي المجهود الذي يبذله في عملية الترجمة؟

** في الحقيقة هذا سؤال شائك ومعقد للغاية: فالغالبية العظمي من المترجمين لا يلقون التقدير المادي والمعنوي اللازم أو الدافع والمكمل للنهوض بعملهم. فكلما أحس الفرد منا بالتقدير المناسب، يتشجع ويحاول إبراز مجهوداته والعمل أكثر وأكثر، والعكس صحيح بالطبع. السبب في ذلك يرجع إلى عدم الاهتمام بالترجمة وعالمها بالمستوى المطلوب في عالمنا العربي، وهذا واقع يرثى له، كون النهوض من الكبوة التي نمربها، واستمرت لوقت طويل، ربما يكون أحد أسبابها هو إهمال ترجمة العلوم وثقافات العالم الآخر بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه هذه المنظومة. واقع الترجمة في العالم العربي عمومًا يعاني كثيرًا من الضعف والوهن، أحيانًا بسبب ضعف التمويل والبرامج والتشجيع، وأحيانا أخرى يعزى السبب لنقص الحريات وتغليب المصالح الربحية والتجارية على البعد الثقافي. والسبب الآخر يرجع إلى المترجم ذاته الذي لا يحاول مواكبة التطورات وتطوير نفسه في ما يتعلق بكل ما يحيط بمهنته، وكذلك عدم حسن التدبير والإدارة لمهاراته وعدم تسويقها بالشكل الجيد والمناسب لمتطلبات العصر الذي نحياه.

في هذا السياق أيضًا، أود التنويه إلى أن هناك فئة تلقى تقديرًا ماديًّا وربما معنويًّا أيضًا، وهم فئة قليلة، حيث يجمعون ما بين قوة اللغة والثقافة وفي الغالب حسن الإدارة، لكن ليس دائمًا فهناك استثناءات دومًا، وهم مترجمو السفارات والمترجمون القريبون من متخذي القرارات أو العاملين في هذه المؤسسات. بالنسبة لمترجمي السفارات سواء كانوا موظفين فيها أو معتمدين منها فلا تتدخل الواسطة في الأمر إطلاقا: حيث يجب أن يكون المترجم ضليعًا في اللغتين، المنقول منها وعنها، ناهيك عن الثقافة الشديدة وسرعة البديهة والأمانة الشديدة في النقل. ولكي أنهي هذه النقطة، فكما تعودت القول “يجب أن يعزي الفرد منا أسباب الفشل أو الضعف أولًا إلى نفسه… وأن يقف عليها بشكل منطقي، كي يعمل على تحسينها، ولا يركن إلى فكرة أن الآخرين هم السبب”. بالمناسبة هذا السؤال كان محل خلاف ونقاشات عديدة دارت في ندوة بمعرض تونس الدولي للكتاب في الدورة قبل الماضية، والتي كنت مدعوًّا فيها، وتحدثت عما سبق بإسهاب مع ضيوف آخرين من إيطاليا وأسبانيا وتونس. وأضيف أن المترجمين من هذه البلدان يرون بشكل قطعي أن هناك قصورًا في الدعم المادي والمعنوي المقدم للمترجم.

* أنت واحد من أهم المترجمين الذين يترجمون عن اللغتين المجرية والإيطالية، أيهما أكثر قربًا منك؟ ولماذا؟

** أولًا شكرًا على رؤيتك لي على هذا النحو. بصراحة شديدة، لا توجد لغة أقرب ولغة أبعد، فكلاهما بالنسبة لي واحد، ولا أضع فرقًا من ناحيتي. ولكن المترجم منا ينبغي عليه أن يضع اعتبارات واقعية في الحسبان. مثلًا، وأنا أتحدث هنا عن نفسي، نجد أن هناك الكثير من المترجمين يجيد اللغة الإيطالية بطلاقة، ويجيدون الترجمة، وهنا عندما أفكر في الترجمات الإيطالية فإنني أميل إلى الاضطلاع بترجمة الأعمال المؤثرة الضخمة فقط، وعلى هذا الأساس تجدني قد قمت بترجمة رائعة الأدب الإيطالي “الديكاميرون” الصادرة عن هيئة قصور الثقافة، والتي نفذت طبعتها المقدرة بأربعة آلاف نسخة في أقل من أسبوع واحد، وأيضًا “الكوميديا الإلهية”، و”جسر على المتوسط” الصادرة عن المركز القومي للترجمة، و”حواديت في التليفون” و”أرض كليوباترا” عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. أما إذا تحدثنا عن الترجمة عن المجرية، فالوضع مختلف للغاية، فهناك ندرة شديدة في المترجمين منها وإليها نظرًا لطبيعة اللغة المتفردة وصعوبة إتقانها، وبالتالي نحن نتحدث عن مجال خصب وبكر، أي يمكن ترجمة أي شيء منه تقريبًا إلى العربية، ولن تتكبد عناء البحث عن عمل غير مترجم مثلما يحدث عند الترجمة من الإيطالية مثلا. من ناحية أخرى، ندرة مترجمي المجرية وصعوبتها جعل ثمن الترجمة فيها غالية ومطلوبة مقارنة بالإيطالية، وبالتالي ربما صارت لها أولوية وميل بعض الشيء.

* هل لك أن تضع القاريء العربي في بؤرة المشهد الأدبي في المجر؟

** جاء المجريون إلى حوض جبال الكاربات في القرن التاسع الميلادي وهم يحملون ثقافتهم البدائية المميزة لهم. لكن لم يبق من الأغانِ السحرية المنبثقة عن الديانة المجرية القديمة المعروفة باسم الشامانية والأشعار السحرية وأشكال الوعي الميثولوجي البدائي والأشعار الملحمية أو قصائد العمل وغيرها من الأشكال الأدبية الأخرى سوى بعض الأسطر، وأغلبها وصلنا بشكل غير مباشر. وحافظ التراث الشعبي على بعض ملامح الأدب المجري القديم الى اليوم، وفي الآونة الأخيرة كشف البحث العلمي ما تبقى من هذا التراث الأدبي القديم.

لعب الملوك المجريون الأوائل دورًا مهمًا في تشكيل ورعاية الثقافة والأدب، مثل الملك لاسلو والملك كالمان كونيفش في أواخر القرن الحادي عشر، والملك بيلا الثالث في القرن الثاني عشر، ووصلت المجر إلى الذروة الثقافية في عهد الملك ماتياش في القرن الخامس عشر، حيث احتلت موقعًا مهمًا في أوروبا عصر النهضة، ومن أهم أدباء هذه المرحلة يانوس بانونيوس الذي كتب نحو أربعمائة قصيدة جذابة متينة البناء، لكن باللغة اللاتينية.

وشهد منتصف القرن السادس عشر ظهور الأدب المكتوب باللغة الوطنية المجرية واحتلال اللغة موقعها الذي تستحق في الأدب. وقد برز في هذه الفترة بالينت بالاشا وهو أحد أهم الشعراء الذين كتبوا بالمجرية، كما احتل مكانة كبيرة على مستوى الأدب الأوروبي عمومًا، وتكريمًا لذكراه وتخليدًا لاسمه؛ أطلق اسمه علي أهم معهد ثقافي في القطر المجري بأسره، والذي يشرف بدوره علي كافة المراكز الثقافية المجرية العاملة حول العالم. أما في القرن السابع عشر فقد برز من الأدباء المجريين ميكلوش زريني الشاعر والكاتب والسياسي الذي كتب في معظم الأغراض التي عرفها عصره، حتى الملاحم، ويُلاحَظُ أنَّ شِعْرَهُ تجديديٌّ في بنائه وإيقاعه. ومن أبرز ممثلي عصر التنوير في المجر جورج بَشنيَي (1747-1811م) الذي لعب دورًا أساسيًا في تطوير اللغة والثقافة المجريتين، وفرنس كازينتسي الذي عاش ما بين (1759-1881م) وهو كاتب وصحفي ولغوي كبير، دعم ظهور المسرح المجري واهتم بحركة الترجمة، وأسهم في ترجمة أعمال (شكسبير، وجوته، وليسنج، وأخيراً الفرنسي موليير).

وفي القرن التاسع عشر، تعزز الاتجاه الشعبي في الأدب، وحافظ الشعر الغنائي الوجداني على موقعه في الصدارة، متمثلاً بعمالقة الأدب المجري الذين خرجوا من محيطهم المحلي ليشتهروا في أنحاء أوروبا والعالم، وفي مقدمتهم شاندور بتوفي الشاعر الثوري، ويانوش أراني أمين عام الأكاديمية المجرية، وإمري مَوداتش (1823-1864م) صاحب “تراجيديا الإنسان” أشهر دراما مجرية، ويعد مور يوكاي (1825-1904م) أهم كاتب قصة رومانتيكي مجري، صاحب “الماسات السوداء” الصادرة في 1870، و”الأرض تدور مع ذلك”.

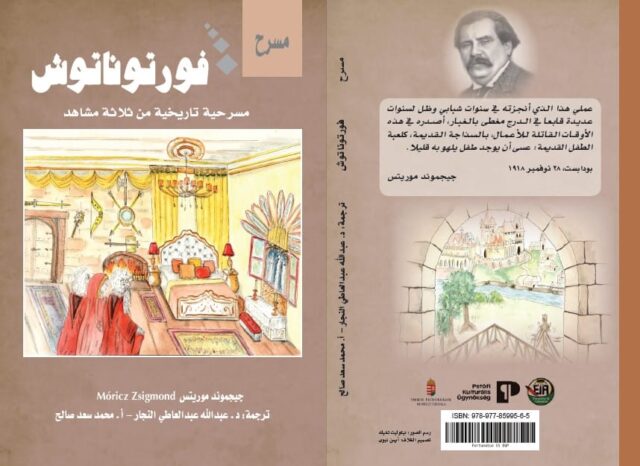

وفي مطلع القرن العشرين تعاظم النقد الاجتماعي الذي وجّههُ الأدباء في خِضَمِّ ظهور مختلف التيارات الفلسفية السياسية المتصارعة في أوروبا، وتشكلت خلال هذه الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى المدرسة الواقعية في الأدب، ومثَّلَ الكاتبان القصصيان كالمان مِكسات (1847-1910م) وجيزا جاردوني (1863-1922م) هذه المرحلة أفضل تمثيل، أما العصر الذهبي للأدب المجري فقد بُني على أيدي مجموعة من الكتاب والشعراء الكبار ممن يعرفون بجيل الغرب. بانتهاء الحرب العالمية الثانية ظهر وضع سياسي جديد، وانتعشت الآمال في بناء البلد من جديد على أساسٍ من العدالة الاجتماعية بعد الانتصار على الفاشية. وانسحب هذا الحماس لإعادة البناء والأمل في مجتمع أكثر عدالة على ميادين الأدب، فظهرت تجمعات مختلفة من الأدباء وعدد كبير من المنابر، مثل “المجريون” و”القمر الجديد” (مجلة الأدباء الشباب) و”الجواب” (مجلة الكتاب الشعبيين) و”المنبر” (مجلة المثقفين الماركسيين) و”الحقيقة” (مجلة اليسار) و”النجمة” (مجلة التحول الاشتراكي) وغيرها، وميزت نتائج انتخابات العام 1946، الديمقراطية الحرة المناخ السياسي المجري وقتها، فسيطر حزب صغار ملاك الفلاحين على الحكومة، وتمثلت التيارات السياسية الأساسية الشيوعية والاشتراكية الديمقراطية وغيرها في البرلمان. غير أن رياح 1948/1949 حملت نذيرًا بالشؤم، عندما بدأت عملية منظمة لتصفية التعددية السياسية لصالح الستالينية التي استحوذت على قيادة الحزب الشيوعي الشرعي، كل هذا انعكس سلبًا على الأدب، فقد فرض تفسير إرادوي لما سمي بالواقعية الاشتراكية واحكمت سيطرة الحزب الشيوعي على ما يكتب. وفي انتفاضة 1956، المجرية ضد الحكم القسري الستاليني ساهم الأدباء في المنابر الأدبية بشكل فعال في الحياة اليومية للثورة المجرية قصيرة الأمد (دامت 13 يوماً فقط). وسعى المجريون بقيادة إمره ناج، أحد قادة حزب العمال ورئيس الوزراء الشرعي المنتخب إلى إقامة مجتمع العدالة والديمقراطية بصورة ليست ببعيدة عن التصورات الاشتراكية، من أبرز أدباء تلك الفترة نذكر يانوش بِلينسكي (1921-1981)، وفرنتس يوهاس (1928)، ولاسلو ناج (1925-1978)، وفرنتس شانتا (1927)، وشاندور تشوري (1930) الذي شغل بعد سقوط الاشتراكية منصب رئيس اتحاد المجريين العالمي لغاية عام 1999. وبرز بين الكتاب إشتفان أُركينِي (1912-1979) في الدراما والقصة.

أما إذا أردنا أن نذكر كتاب وأدباء القرن الحادي والعشرين، فينبغي علينا أن نذكر دانييل لافانتى بال الشاعر والكاتب والسينارست المجري الشهير الذي ترجمت ثلاثة من كتبه إلى اللغة العربية: “لم نعش سدى” – “الحي الثامن – بودابست” – “جيران القديسة ماجدولنا”. بالإضافة إلى آدم برتا صاحب رواية “الحرامية” وترجمت هي الأخرى إلى اللغة العربية وصدرت عن الدار المصرية للطباعة والترجمة والنشر، وكذا إشتفان فوروش الشاعر والأستاذ الجامعي المعروف هناك صاحب ديوان “عيش وملح” وقد تُرجم أيضا إلى العربية.

* راجعت بعض الأعمال التي ترجمها آخرون.. حدثني عن هذه التجربة.

** بالفعل لي عدد من التجارب في هذا المضمار. استفدت أيضًا من الناحية الأسلوبية واللغوية ولا أنسى المادية والمعنوية منها. كانت هناك تجارب طيبة ومفيدة خاصة عندما كان الزميل المترجم يميل إلى الدقة والأسلوب المتميز، وهنا لم تستهلكني المراجعة ولم تنل من جهدي كثيرًا، إلا أنه وعلى النقيض من ذلك، فقد كانت هناك تجارب صعبة، أحيانًا وصلت لدرجة أني كنت أعيد فقرات بكاملها، بل وصفحات بلا مبالغة. لم أعتد رفض الترجمات التي ترسل لي للمراجعة والبت في مدى جودتها، بل أحاول التحسين فيها والتعديل عليها وتصحيحها حتى تصبح جديرة بالنشر والمطالعة. هذه طبيعة عملي، غير أن هناك آخرين من المراجعين الذي لا يميلون إلى تبني هذه النظرية الشاقة، بحيث إنه إذا لاحظ تعدد الأخطاء الجوهرية فإنه يميل إلى رفض النص المترجم، وبالتالي ربما يسبب انتكاسة في حياة المترجم الزميل المبتدئ. لا أقول إن هذا نهج خطأ، لكن ينبغي أن نتعب ونساعد الجيل الجديد من المترجمين قدر المستطاع، حتى وإن تطلب الأمر مجهودًا مضاعفًا.

* ما هو موقع الأدب المجري على خريطة الأدب العالمي؟

** أعتقد أنه يمكن قياس مكانة أدب ما على الخريطة العالمية بالنظر إلى الترجمات منه إلى اللغات الأخرى. الأدب المجري متواجد بقوة على الساحة الأدبية وخاصة في القارة العجوز، غير أن هذا ملحوظ في بلادنا العربية لقلة الأعمال المجرية المترجمة إلى العربية، لكن الوضع في أوروبا يختلف تمامًا، فلا تجد بلدًا أوروبيًّا لا تعج مكتباتها بالترجمات عن المجرية. على صعيد الترجمة إلى اللغات الأوروبية، أو اللغات الأخرى، يمكن ملاحظة بعض الكتاب والشعراء المجريين المعروفين ممن تترجم أعمالهم، خاصة في السنوات الأخيرة، نجد هنا بالاضافة إلى الشاعرين الكبيرين شاندور بتوفي (1823-1849) وأتيلا يوجف (1905-1937)، أسماء الكتاب شاندور ماراي (1900-1989) الذي يترجم اليوم عمله “الشموع تحترق حتى أعقابها” إلى الكثير من اللغات. وهناك بيتر أسترهازي حيث يترجم الكثير من أعماله، مثل “إمرأة”، “قصة عن الانتاجية”، “الأفعال المساعدة للقلب” وغيرها، واشتهرت “قصص قصيرة جداً” لإشتفان أُركين (1912-1979) وقصص أنّا يوكاي “لا تخافوا”، وماجدا سابو “الباب” و”بيلاطس”، علاوة على أعمال بيتر نادَش ودجو كوستولاني (1885-1936) وجولا إياش (1902-1983) وجولا كرودي (1878-1933) وبيلا هامفاش (1897-1968) وأشعار يانوش بيلينسكي (1921-1981).

وأحب أن أنوه هنا عن أن المجر من أكثر الدول التي تترجم إلى لغتها. فطبقا لتقرير التنمية الإنسانية العربية؛ فإن متوسط عدد الكتب المترجمة في العالم العربي هو 4.4 كتاب لكل مليون مواطن سنويًّا في حين يحظى كل مليون مواطن في المجر بنحو 519 كتابا سنويا. وبالمناسبة هذا تقرير قديم، والعدد زاد بنسبة عالية جدًّا في الوقت الراهن.

* تمارس الترجمتين الفورية والتحريرية..فما هي الصعوبات التي تتعرض لها في كليهما؟

** تحتاج إجابة هذا السؤال إلى صفحات، لكني أوجز صعوبات كل منهما ببساطة على النحو التالي: تكمن صعوبة الترجمة الفورية في أن الوقت المتاح للترجمة ضيق للغاية، وفي نفس الوقت يصعب قبول الخطأ فيها، وتستلزم سرعة بديهة وتفكير سريعين للغاية، فضلًا عن ثقافة واضطلاع واسع من اللغتين اللتين نعمل عليهما، خاصة إذا كنا نترجم لكبار الشخصيات ولقاءات رؤساء الوزارات والوزراء الأجانب في زيارتهم المتعددة، وقد فعلت ذلك مرات عديدة بعد تخرجي. كان هذا الأمر يستهويني بشدة في بداية حياتي، أما الآن فأعتذر عنه، كوني قد فعلته كثيرًا في الماضي من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن العائد المادي منه لم يعد بالمغري بالنسبة لي، علاوة على أن البروتكوكوليات المحيطة به ربما لم تعد تروق لي. والنقطة الأهم، أن هذا النوع من الترجمات غير باق، فبمجرد انتهاء الحدث أو الفعالية أو اللقاء، يطير معه العمل ولا يذكر ثانية تقريبًا، أما مسألة ترجمة الكتب فالأمر يختلف كثيرًا، فهي باقية حتى بعد مرور السنين والعقود، ويكفي أن نرد الأعمال الخالدة التي كتبت منذ عقود ولا تزال موجودة في أرفف المكتبات، بل ولا تزال تحتفظ ببريقها.

الترجمة التحريرية تستلزم معرفة لغوية قوية، وتحدث عملية النقل الاحترافي للنص عبر مترجم محترف متمكن، كي نحصل على نص رصين يحافظ على النص الأصلي ومتانة البنية العربية. ما يميز الترجمة التحريرية أيضًا أن هناك مجالًا أكبر للتفكير والتروي والتمعن والتصحيح والمراجعة وما شابه، على عكس الترجمة الفورية. النص المكتوب المنشور باقٍ ويمكن الرجوع إليه في أي وقت، ويضاف أيضًا إلى السيرة الذاتية للمترجم كعمل قائم بذاته. أما الترجمة الفورية فلا يمكن أن نعدد مثلا في السيرة الذاتية أن المترجم قد ترجم في مؤتمر كذا وكذا ولفلان وفلان وفلان… لا يجوز.

* تحتاج الترجمة إلى مجهود كبير ومضنٍ من البحث والاطلاع..هل فكرت يومًا في اعتزالها؟

** لم أفكر في اعتزالها، وأتمنى ألا أعتزلها، فنحن بمثابة الوسيط بين شعوبنا والشعوب الأخرى بكل ما تحتويه الكلمة من معان، فضلا عن أنها تمثل مصدر دخل لا بأس به، ناهيك عن أن الترجمة يمكن القيام بها في أي مكان ولا ترتبط جغرافيا بأي شيء: يعني لا يلزم مكتب أو شقة أو مكان محدد: معك اللاب توب واشتغل في أي مكان تحبه.

* ما هي المغريات التي تجعلك تمارس فعل الترجمة؟

** بصراحة مغريات بسيطة، لكنها مؤثرة من هذه الناحية، وأوجزها في نقاط: 1. طبيعة وجاذبية العمل الذي أعكف على ترجمته. 2. العائد المادي المتفق عليه نظير عملية الترجمة. 3. مدى قوة الناشر الذي سيقوم على نشر الكتاب لاحقا ومدى تحفزي للعمل معه ورؤية أعمالي تنشر لديه. 4. إذا كان أحد من الزملاء الذي أحب العمل معهم يود مشاركتي في الترجمة. عامة أنا أحب العمل المشترك، والدليل على ذلك أنك تجد أن أكثر من نصف أعمالي الترجمية أو البحثية أو التأليفية أو حتى المواد التي أدرسها بالجامعة كانت بالاشتراك مع زملاء آخرين.

* هل لديك طقوس معينة وثابتة أثناء الترجمة؟

** بصراحة لا توجد طقوس معينة أثناء الترجمة. فقط أحرص كل الحرص على أن تكون الترجمة دقيقة غير منقوصة ومعبرة غير مبهمة. كما أحرص أيضًا عند الانتهاء من ترجمة أي من الكتب ألا أرسله للناشر إلا بعد أن أرسله لأحد الأصدقاء – الذي لا يجيد اللغة المترجم منها – ليقرأه، ويخبرني برأيه والمواضع غير المفهومة فيه، أو أي ملحوظة أخرى. وبالطبع أأخذ معظم هذه الملاحظات في الاعتبار، حيث القارئ هنا يعبر عن مجتمع القراء في ما بعد، ورأيه يحترم. أما في حالة أن يكون الكتاب للأطفال، فقراءة الترجمة وإبداء الملاحظات تكون لمحمد ابني ونادين ابنتي، ونتناقش في النقاط التي يطرحونها، ولا حرج في قبول رأى الآخر في هذا المجال، طالما أن النتيجة النهائية ستكون أفضل، وستصب في صالح الجميع من مترجم وناشر وقارئ

* ما هي الأعمال التي تعتز بها، بشكل خاص، من بين كل أعمالك التي أنجزت ترجمتها إلى العربية؟

** الحمدلله رب العالمين، وصلت كتبي المترجمة المنشورة إلى 37 عملا. أما الأعمال التي أعتز بها أو القريبة إلى قلبي فيمكن سردها على النحو التالي: “الكوميديا الإلهية” في ثلاثة أجزاء و”الديكاميرون” في جزأين و”جسر على المتوسط – العلاقات بين إيطاليا والدول العربية المطلة على البحر المتوسط” عن الإيطالية الصادرين عن دار مداد للنشر والتوزيع بالإمارات وهيئة قصور الثقافة والمركز القومي للترجمة بمصر، و”تقرير اليونسكو للعلوم 2030″ عن الإنجليزية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، و”حكاية زوجتي” الرواية المرشحة لنوبل، وأيضا “الحي الثامن … بودابست” و”بالسيارة إلى السودان” عن المجرية عن الدار المصرية للطباعة والترجمة والنشر، و”77 حدوتة مجرية” و”ثورة المجر – مذكرات طفل” عن المجرية الصادرين عن دار بدائل للطبع والنشر.

أما إذا كان هناك مجال للحديث عما أعتز به من أعمال مؤلفة ومحررة وقد وصلت إلى 19 عملا صدرت جلها خارج مصر، فأذكر منها: “العلاقات بين مصر والمجر إبان فترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية” (سجد “المجر”، بالمجرية)؛ “1000 مثل وحكمة بالمجرية والإنجليزية والعربية والألمانية” (القاهرة، صدر بأربع لغات)؛ “أزمة السويس والمجر 1956 – وثائق دبلوماسية” (بودابست، بالمجرية والإنجليزية)؛ “العلاقات بين الشرق والغرب – دراسات متنوعة: عصور وسيطة وحديثة” (القاهرة-روما، صدر بالعربية والإنجليزية والإيطالية والمجرية، وقد تُرجم هذا الكتاب إلى 8 لغات).

* بعيدًا عن الترجمة.. ما الذي تحرص على فعله كل يوم؟

** تمثل الترجمة جزءًا أصيلًا من يومي وحياتي، فقد اعتدت عليها، بخلاف الترجمة، يتضمن نظام يومي -مثل الكثيرين- الاستيقاظ مبكرًا قدر المستطاع، ثم الفطور والذهاب إلى محل العمل، وفي الغالب لديّ محاضرات بالجامعة أحرص على الإعداد لها بشكل جيد، خاصة وأنها تكون بلغة أجنبية ولطلاب أجانب لا يجيدون اللغة العربية. أحرص أيضًا على الخروج مع الأصدقاء على الأقل مرتين أسبوعيًّا، والجلوس والتحدث مع ابني وابنتي يوميًّا ما لا يقل عن الساعة، وبالطبع أشاركهم لحظات حياتهم بما فيها المذاكرة والدروس. البحث العلمي يشكل جزء كبير من حياتي اليومية أيضًا، فأنا حريص على كتابة المقالات والأوراق البحثية وأنشرها في مجلات علمية مُحكّمة داخل العالم العربي وأوروبا وأمريكا، وقد وصلت أبحاثي المنشورة حتى اليوم إلى 74 بحثا، أعتقد أنها تقدم شيئًا مفيدًا إلى مجتمع البحث العلمي في مجال التاريخ الحديث والعلاقات الدولية وأيضًا الترجمة. ومن خلال هذه الأبحاث أشارك في المؤتمرات العلمية – خاصة ذات الطابع الدولي منها – في مصر وخارجها، وهذا أيضا يشكل جزءا من حياتي.

* هل هناك أوقات تفضل ألا تترجم فيها؟

** طبعًا هناك أوقات لا أحب أن أترجم فيها، تتمثل في الحالات التالية: التعب أو الإرهاق الشديد، الذهن غير الصافي ما يؤثر على المنتج النهائي المترجم، ضعف العائد المادي الذي أحصل عليه نظير الترجمة فهو إما يشجع أو يحبط. أيضًا الإنسان منا أحيانًا يعيش بعض المشاعر التي تراوده وتجعله لا يريد أن يفعل أي شيء سوى الاسترخاء والاستجمام، وإن كانت قليلة هذه، إلا أن هذه اللحظات موجودة في حياة كل منا. كما أنوه أيضًا أن المترجم منا – شأنه شأن الآخرين – ينغص عليه الوضع القائم سواء داخل الأسرة أو المجتمع ككل أو ربما يحفزه – يتأثر بما حوله، ففي أوقات من كثرة المشاكل التي تحيط به كشخص أو بأسرته فإنه لا يريد الترجمة. وعن نفسي أحمد الله كثيرًا أن هذه الأوقات ليست كثيرة في حياتي، وأستطيع أن أقضيها في ما يتعلق بالعمل في الترجمة الرسمية والفورية وترجمة الكتب وكتابة الأبحاث والتدريس بالجامعة والمشاركة في المؤتمرات والندوات، وأحاول قدر الإمكان الظهور في وسائل الإعلام.