وفي السنوات العشر الأخيرة، ومنذ اندلاع انتفاضة تونس وحتى نهاية العقد الثاني من الألفية الثالثة، صارت لكل مواطن عربي، ينتمي إلى البلدان التي وقعت فيها تلك الأحداث المغايرة، حكاية أو أكثر يرويها مع أهله وأصدقائه الذين تربطه بهم علاقة وجه لوجه، أو أولئك الذين يتواصل معهم في ساحة العالم الافتراضي الرحيبة.

وهذه القصص، التي تمثل تجارب شخصية أو شهادات فردية وذاتية، إن جمعناها من أفواه الناس ،وما كتبه كل منهم على صفحته بأي من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، يمكنها أن تشكل جانبا مهما في فهم وتحليل ما جرى على مدار عشر سنوات، لاسيما أنها محمّلة بأشواق هؤلاء وتطلعاتهم وآمالهم ومواقفهم وتوجهاتهم. ولذا يظل هذا أشبه بتاريخ حي، ينبض ولا يموت على صفحات الورق مثل ما هو موجود في الوثائق وقصاصات الصحف، أو ما يموت فور ولادته مثل أغلب برامج التلفزيون.

لا يعني هذا أن من حكوا أو كتبوا تجاربهم في اختزال وتكثيف يلائم ما تتيحه مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يناسب وقتا ضيقا لدى الجميع في واقعهم الحياتي، كانوا يقصدون كتابة قصص قصيرة بالمعنى الفني المتعارف عليه، إنما كانوا ينطقون أو يكتبون تحت لافتة الفعل «حكى» والاسم «حكاية»، إلا أنهم في حكيهم هذا رفدوا المجال العام بما عزز وظيفة القصة في تسجيل التجارب الذاتية التي يشكل كل منها نقطة في دائرة واسعة، بينما تمثل كل مجموعة زاوية من الزوايا، وبهذه وتلك، يمكن أن تكتمل السردية إلى حد كبير.

في العهود السياسية السابقة على الانتفاضات والثورات، لم تكن الحكايات ميتة بالطبع، لكنها لم تنهمر بهذه الغزارة، ولم تتسم بتلك الحرارة،التي قد تعني الحماس أو الحميمية أو التعاطف مع الآخرين، وقد تعني الانزلاق إلى صراع محتدم على المكانة والمنفعة. وقبل ظهور ثورة الاتصالات لم تكن للحكايات فرصة للذيوع الذي اكتسبته الآن، وستعزز في المستقبل.

في سنوات ما قبل «الإضطراب» أو «الزعزعة» التي تواكب الفعل الثوري دوما في سبيل إعادة توزيع وترتيب أوزان القوة داخل المجتمعات على أسس جديدة، كانت الحكايات تأتي رتيبة مكرورة

تتلاقى في بطء، كي تشكل اللوحة الاجتماعية الكبرى، وبعضها لا يعدو أن يكون تأكيدا لما هو موجود، أو تجويدا له، وهي برمتها تعكس مواقف الناس مما يجري لهم وبهم ومعهم وفيهم.

وحتى أيام الحوليات التاريخية كانت حكايات المؤرخين تقتصر على يوميات الحكام والأمراء وقادة الجند وكبار التجار والوجهاء، وتكون رتيبة بطيئة، تتعلق بموت أبطال التاريخ هؤلاء أو قيامهم بفعل لافت. لكن هذه اليوميات كانت تلتهب بحكايات مختلفة في أيام الحروب والهبات والكوارث الطبيعية والفتن فتتدفق سخية على الورق، وفي الوقت نفسه تنبض بحياة حقيقية، وتفارق الطابع التسجيلي الباهت والمحايد والبارد أحيانا الذي تأخذ في الأوقات العادية، حتى أنها تبدو لوحات ثابتة معلقة على جدران كالحة.

وزمن ثوراتنا نحن ليس استثناء من هذا، فالحكايات الرتيبة والتقليدية سرعان ما تختفي، أو تتوارى في زاوية بعيدة مقصية، وربما منسية أحيانا، مفسحة الطريق لقصص أخرى ذات إيقاع سريع حتى يكون بمكنتها مواكبة الأحداث المتدفقة، التي تنطوي على صور وكلمات وإشارات وإيماءات، ما إن تلوح حتى تختفي ويأتي غيرها.

ونظرا لهذا تكون الحكاية عند صاحبها ذات قيمة كبرى، إن كان وحده بطلها أو الشاهد عليها, لاسيما إن تعلقت بحدث مهم، يشغل الذي يؤرخون ليوميات الثورة، أو حين يتم استدعاؤه كشهادة في ساحة القضاء إن كان الحدث يتلاقى فيه قاتل ومقتول، أو معتدي ومصابون، أو مخرّب وحطام.

لم يكن الأمر يستدعي بالطبع انتظار الاستدعاء إلى محاكم، فهذا إن حدث يكون للقلة القليلة، إنما تنهمر الشهادات يثرثر بها المحتشدون في الميادين، حين تكل الحناجر من فرط الهتاف، فكل يحكي ما جرى له يوم الزحف الأكبر في الشوارع، والبعض يرددون شائعات أو أخبار خاصة وصلتهم، أو ما رآوه وسمعوه في مناطق معزولة، أو حتى يسردون آراء الأصحاب والأقارب فيما يجري. يخرج كل هذا من الأفواه على هيئة حكايات قصيرة تصور ملمحا أو مشهدا أو زاوية، وتعبر عن حال أو موقف أو مسار واختيار.

هذا الخروج لا يكون بالضرورة منضبطا، يبدأ من نقطة ويصعد إلى الذروة، فمن يحكون وقتها يشغلهم الإخبار والبوح والتعبير عن الفن، وقد لا يدري أغلبهم أنه يصنع فنا شفهيا لا غنى عنه لتأدية وظائف معنية مثل التحفيز والتصبير والتسرية والتقضية للوقت في الاعتصامات والمرابطة.

إن أردنا أن ندرك مدى أهمية هذه الوظائف التي تؤديها الحكايات فلنتخيل أن الجموع الغفيرة المحتشدة في ميدان ما، واهبين وجودهم لعمل ثوري أو احتجاجي، قد جلسوا صامتين طوال الوقت، ينظر كل منهم في عيون من حوله، دون أن ينطق ولو بكلمة واحدة، فهل بوسع هؤلاء أن يصنعوا فعلا مقاوما مستمرا؟

إن الحكايات الصغيرة أيام الثورات تؤدي دورا في المقاومة المدنية السلمية، وكذلك المقاومة بالحيلة، ولهذا يمكن أن يُحكى بعضها مختصرا وفي صوت زاعق أحيانا من فوق المنصات المنصوبة في الميادين، أو أمام كاميرات الفضائيات التي تدخل بيوت الناس بالصوت والصورة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما وسط «المجموعات» التي تشكل روافع للعمل الثوري أو تنطق باسمه أو تنتمي إليه.

هنا تتاح الفرصة لكل شخص شارك في العمل الثوري أن يكتب ما شاء على صفحته أو حسابه في أي من مواقع التواصل الاجتماعي، فإن كان كاتبا محترفا فبوسعه أن يسجل حكاياته في يوميات مثلما رأينا في كتب «مائة خطوة من الثورة: يوميات ميدان التحرير» لأحمد زغلول الشيطي، و«كراسة التحرير» لمكاوي سعيد، و«أيام التحرير» لإبراهيم عبد المجيد، و«الثورة الآن» لسعد القرش. وكانت هذه اللحظة التاريخية ملهمة لكثيرين من غير الكتاب المحترفين فولدت كتب كثيرة سجلت تجربة كل كاتب مع الحدث الكبير. وعلى التوازي تتابعت على صفحات الجرائد كثير من الحكايات، وكذلك في البرامج المتلفزة والإذاعية.

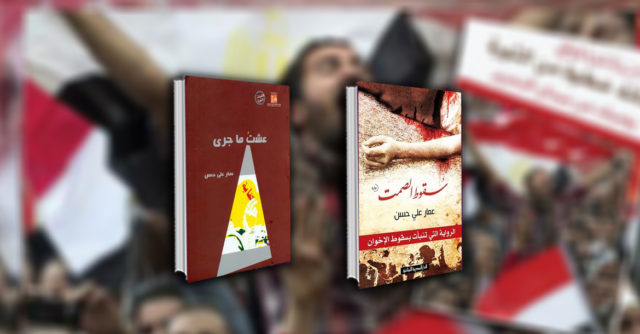

ولأن كتابة رواية أو شهادة واسعة عميقة متكاملة عن الحدث في جريانه هي مسألة صعبة، اللهم إلا إذا قسّمناها إلى مشاهد مثلما فعل كاتب هذه السطور في روايته «سقوط الصمت» وشهادته «عشت ما جرى»، فإن الحكاية/ القصة كانت طيعة وجاهزة لتلبية نداء أصحاب القلم حين تنادوا ليكتبوا عن الثورة، التي هي في خاتمة المطاف من زاوية المعنى والبلاغة والبنية والمجرى والمسار بمنزلة سردية كبرى تطوي في بطنها الآلاف من السرديات الصغيرة، إنها في النهاية مجموع حكاياتنا القصيرة.