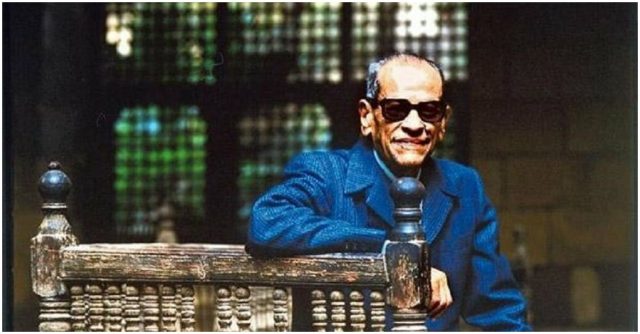

باستثناء ما كتبه الناقد المبدع فاروق عبد القادر، فقد انتظرت طويلا أن أقرأ شيئا عن هذا العمل الفذ من أهل الاختصاص، تصوّرت أقلاما ونقادا يجلون لنا أسرار الجمال والحكمة في تلك الكتابة شديدة التكثيف والتركيز وكأنّها خلاصة العطر، فبدا الانتظار بلا نهاية! فأما وقد مضى ما يقرب من العام على نشر العمل وعلى دراسة فاروق عبد القادر، وأمّا أنّ كاتبه ليس سوى نجيب محفوظ نفسه بكل قامته وتاريخه، فسأنسى للحظة هذا التجاهل الغريب، وذلك لمجرّد الإعلان عن العمل مرّة أخرى!

فالوقت يمر ونحن نترك العطر في القارورة حارمين أنفسنا من أن ينفذ شذاه إلى حواسنا وعقولنا التي خدّرها العادي والمألوف.

والعمل بالطبع هو ذلك الكتاب الذى ضمَّ أقاصيص نجيب محفوظ المنشورة في مجلة “نصف الدنيا” والتي أصدرتها مشكورة تحت عنوان “٥٩ قصة.. آخر ما كتب صاحب نوبل”.

وإذا كان هذا الحديث قد بدأ بالعطر فلأنك ستتنسم بالفعل رائحة القاهرة القديمة بكل مفرداتها وأنت تتابع هذه الأقاصيص من صفحتها الأولى إلى صفحتها الأخيرة: رائحة محلات العطارة، والبخور في البيوت، والنعناع مع البائعات على قارعة الطريق والياسمين والفل في باحات الدور، وماء الورد والزهر في المقاهي، وأريج التمر حنّة والكافور في حدائق الأثرياء عند أطراف الحارة.. كل شذا المدينة القديمة ينثره عليك “ملك القاهرة” المتوّج بحبها الغامر، هو يحيى أمامك بلمسات مقتدرة معالم الحوارى والأزقة، التي تتعالى تارة فوق الزمن وتئن كثيرا تحت وطأته تلك البيوت الصغيرة والزاوية والسبيل والكتّاب، والقبو، والحصن القديم، ومسقى الدواب، ودور الأثرياء المسوّرة في الأركان، ولكن على مرمى البصر أيضا وعبر الممر مقابر الأسلاف وسكّانها!

يتشكّل ذلك العالم أمام بصرك، تكاد تلمسه وتشمّه، وأنت تعيش مع أبطاله ودوامات حياتهم.

خذ مثلًا قصة المهد، تلك اللوحة الفريدة بلغتها الموحية، وصورها الغنيّة التي تجسّد الانتقال من طفولة عامرة بأسباب الفرح إلى بدء الصبا والوعى؛ إذ ترى بطلنا «كاتبنا» ينعم بالمرح بين يد حنون، الغفلة السعيدة عن الزمن، يتمرّغ في بستان الحريّة قبل الوعى بها، في البدء ملذات الحواس في الطعام في البيت العامر، المهلبية والشهد والعسل الأسود بالطحينة، وفى الشارع الدوم والتفّاح المسكر وبراغيت الست والكنافة والبقلاوة. وفوق سطح البيت مسرّة اكتشاف سماء الفصول الأربعة،

وفى الأفق مآذن وقباب تستوى بينها مئذنة الحسين كالعروس بقدّها الممشوق، ومعجزة الحياة في الدواجن الوليدة ومراقبتها تكبر مع تقديم أعواد البرسيم للأرانب ورمى الحب للكتاكيت، والمشاركة في نقش كعك العيد الصغير، وتسمين خروف العيد الكبير

ولكن فوق السطح أيضا، وفى بير السلم يعي الطفل مسرات حب الطفولة، ويبدأ في اكتشاف جسده.

“ولذّة الحواس أشمل من الطعام والحلوى، فالخضرة والأزهار تهب القلب فرحة طائر أما مسرّة الأذن فحديثها يطول حين تتردّد في الأفراح ومن الفونوغراف تلاوة المقرئين وأغاني عبد الحى حلمي، وصالح، ومنيرة والبنا، وسيد درويش. وسينما الكلوب المصرى متى وكيف ملكت الفؤاد مع خفّة شارلي شابلن وجمال مارى بيكفورد”.

ثم تبدأ الأسئلة الكبيرة تطرق الرأس الصغير مع زيارات القرافة التي ترتبط أول الأمر بالبهجة، فها هو موسم الفطائر، والزهر والريحان، وتجمّع الأهل من الكبار ولعب الصغار، ولكن ما بال الوالدين يخاطبان الراقدين في القبور كأحياء يسمعون ويستجيبون؟! ولماذا تدمع العيون وكل شيء يدعو للفرح؟!

يعرف القلب الغضّ مخاوف يطردها بالآية يتلوها والصلاة يقيمها، فيتقهقر إبليس وجيوشه، وتنتظر الجنّة ونعيمها، وتبدأ معرفة أخرى مع سيدنا في الكتّاب ومعرفة جديدة حين يقلّد الفتوات لاعبا بالعصا في الهواء، ثم حين يقلّد المتظاهرين هاتفًا بحياة سعد وسقوط الحماية.

كل ذلك العالم المزدحم بالصور التي ترسم لوحة عصر بأكمله، يتحرّك عبر عاطفة جيّاشة، لا بد أن تشعر من نبرة الحنين الدافق أنّ الكاتب يتحدّث هنا عن نفسه وعن طفولته، وكل ذلك أيضًا في أقصوصة لا تزيد كلماتها على ألفي كلمة، قد تكون هي أطول قصص المجموعة، فبعض القصص تقل عن مائة كلمة، ومعظمها تتألّف من مئات قليلة، ولكن مع تفرّد كل قصة بحكايتها الخاصة وقدرتها على خلق الجو والتأثير، فإنّك تحصل على متعة مضاعفة حين تقرؤها معا؛ إذ تنتظم في عقد متكامل تكتشف بنفسك الوشائج التي تربط بينها.

ولكن فلنبقَ مع عالم الطفولة في قصة أقصر من سابقتها قصة “اليمامة”، هي في نظري من أجمل قصص المجموعة، نحن هنا مع قصة مكتوبة بضمير المتكلّم: طفل يلعب تحت شجرة بلح عند الأصيل، يسمع غمغمة ممطوطة منغّمة، فيهتز قلبه للحن اليمامة التي يعرف شدوها ويحبّها حبا جما، يناجيها لتهبط من غصنها وتعيش معه. سيوفر لها الأمان كلّه، لكنّها لسبب ما تطير بغتة فتقطع نصف الميدان، ثم تحطّ على سور الزاوية الصغيرة يجرى وراءها وقد نسى تعليمات أمه المشدّدة بعدم الابتعاد عن البيت، غير أن اليمامة تطير باستمرار أبعد فأبعد في الجو، وهو يطير وراءها في الأرض متوسّلا أن تستجيب له، تحطّ على سور مدرسة، ثم تقف بعده على إفريز بقالة تبيع السجائر والخمور، وبعده على شباك مستشفى، وحين تطير للمرّة الخامسة وهو وراءها تزلّ قدمه ويسقط في الأرض، وتختفى اليمامة ويجد نفسه في الخلاء الذى طالما قطعه بصحبة أمّه حاملا الخوص وهما في طريقهما لزيارة المقابر، وها هو المساء يهبط بكل جلال!

إن أنت رأيت في رحلة الصبى وراء اليمامة رحلة الحياة كاملة فلن تكون مخطئًا، إن رأيت فيها ذلك التوق للوصول إلى المستحيل أو عشق الحياة التي تفلت من بين أيدينا كل لحظة، أو إن رأيت في اليمامة ذلك الطائر الصغير الجميل الذي يعشقه طفل مشبوب العاطفة فأنت في كل الأحوال على صواب، فالقصة تحلّق مع اليمامة وراء آفاق تلك المعاني وأكثر منها. ولكن أيّا كان ما يوحى إليك، فلن تنسى رحلة الطفل وراء طائره الناعم المغرّد، ولن تغادر صورته خيالك.

* * *

على أن قصص الطفولة نادرة في هذه المجموعة، العالم ليس بريئا إلى هذا الحد، ليس تواقًا إلى الجمال والمجهول بهذه الدرجة بل هو عالم خشن وقاسٍ، تتصارع فيه إرادات ومصالح ويمتزج فيه الخير بالشر.

وحارة نجيب محفوظ في هذه المجموعة مجتمع مستقل تتجاور فيه سلطتان: سلطة زمنية يمثّلها شيخ الحارة، وسلطة روحية يجسّدها إمام الزاوية، وهو مع ذلك مجتمع أبعد ما يكون عن الجمود؛ لأنّه في حالة تغير دائم إن لم نقل: إنّه في حالة سيولة، فلا شيء ثابت ولا مستقر. في أولى قصص هذه المجموعة “العودة” يرجع الفتوة القديم إلى حارته بعد أن قضى عقوبة “المؤبد” في السجن، يبحث من جديد عن أتباعه وعن أمجاده الغابرة. ولِمَ لا “فالحارة هي هي، والحمد لله، بيوتها العتيقة ودكاكينها الصغيرة المتلاصقة، بيت واحد هدم وقامت مقامه عمارة نحيفة مثل العمود، الكتّاب القديم باقٍ ولكن سقفه تهدّم.. المقهى الذى شهد أيام العز القديم باقٍ في مكانه ولكن يديره شاب ببنطلون وقميص، وقد مدّت كراسيه صفوفًا لمشاهدة مباراة كرة قدم في

التلفزيون.

إمام الزاوية – الوحيد من أهل الحارة الذى تعرّف على الفتوة القديم- ينبّهه قائلا: “يا معلم الزمان غير الزمان، غيّر أفكارك، لا فتونة اليوم”.

– وإذن ما العمل يا مولانا؟

مهنة وحيدة بقيت للفتوة القديم في الحارة، وإن غضب، وإن احتج، فسيفكر طويلا ويقبل أخيرا.

ما هي يا مولانا؟

“مسح الأحذية لا مؤاخذة!”

* * *

لا يسير الزمن بالنسبة للأفراد ولا للحارة في صيرورة إلى الأمام، بل حركة متذبذبة ومختلفة الإيقاع من التقدّم والتراجع، ثم إنّ “الأزمنة التي تمر بالناس تمرض وتموت مثل بقية المخلوقات” كما تقول إحدى شخصيات القصص، وما قد يبدو في النظرة العابرة تقدّمًا ربما يحمل في باطنه الانتكاس وعبث الأقدار، الذى كان عنوان أول رواية لمحفوظ، ينطوي في هذه المجموعة على أبعاد اجتماعية وواقعية وأخرى نفسية ورمزية تتجاوز الواقع والمحسوس.

ففي قصة “الزفة الميري”، مثلًا نرى الحارة في حالتها الخام، “جيران كأنهم أسرة واحدة”، تحكمها السلطتان الأبويتان سالفتا الذكر. تهبط الحارة ذات يوم بعثة حكومية تضم بعض المشايخ وأحد الخواجات. لا يتصلون بأهل الحارة، ولا يبلغونهم شيئًا، غير أنّ أمورًا تحدث بعد الزيارة: يتم ترميم السبيل، وإصلاح سقف الكتّاب، وترميم حوض مياه الدواب، ويتفاءل الناس بأنّ خيرا كثيرا سيأتي، ويشاع أنّ بيتًا قديما سيتحوّل إلى مستوصف.

ولكن في انتظار الخير الموعود، فقدت الحارة هدوءها، فعمّها الضجيج وكثرت المشاحنات، وامتلأت الأركان بالنفايات، وجاء أهل المزاج فأعدوا تحت القبو غرزة وبوظة للعمال والشباب، وتسرّبت رموز الدعارة وفاحت الرائحة، فانزعج الناس، وقال شيخ الحارة مواسيًا: “الخير والشر متلازمان كالنهار والليل ولا خوف على مؤمن” وثارت الطبيعة على الحارة، فجاء شتاء

لم يسبق له مثيل مليء بالعواصف والأمطار، وقال الناس: إنّه شتاء الزفّة الميري، وإنّه يحمل

طابعها المشئوم، واستمرّت العاصفة، فانهار السبيل وتهدّم كشك الحنفية وسقط الكتّاب.

خرج شيخ الحارة بعد هدوء العاصفة يتفقّد ما جرى في جنباتها، وصل إلى الممر المُفضي إلى المقابر، فوجده غارقًا في الماء، ووجد فوق سطح الماء بعض الجثث والهياكل العظمية تنحدر بها المياه نحو الحارة، فصرخ في أهل حارته: “كفاكم حديثًا عن الحظ والقدر والزفّة الميري وهيّا إلى العمل وإلا اجتاحت الأموات بيوتكم”!

وهذه عندي ليست خاتمة قصة فحسب، بل هي صيحة إنذار للقراء وللمجتمع بعامة، مثلها في ذلك مثل قصة “الخنافس” التي غزت أسرابها وجحافلها بيوت الحارة، فلم تفلح في مقاومتها وسائل الإبادة ولا الأدعية ولا البخور حتى أجلت سكان الحارة عن دورهم!

* * *

هموم الحاضر ماثلة تماما في هاتين القصتين، ويمكنك أن تضيف إليهما قصصا أخرى مثل “معركة الحصن القديم”؛ إذ تخرج ذات ليلة الأشباح من ذلك الحصن، يقودها أحد الجنود، وتحتل الحارة في استعراض عسكري، “حتى ذهل الناس وهم يرون طابور الأشباح يشغل سطح الحارة من القبو وحتى مخرج الميدان. لم يجد الناس مكانا إلا لصق الجدران، ولم يعد يسمع في الليل إلا وقع الأقدام الثقيلة”!

تلك رمزية لا تحتاج إلى شرح ولا تأويل، تتعرّض بلغة الفن لحاضر نعيشه ونعرفه، تستيقظ فيه أشباح الماضي لتطارد الحاضر وتخنقه، على أنّ هناك قصصًا أخرى يكون فيها الحضور الواقعي شفافا إلى درجة تكشف أن الكاتب يومئ إلى أمور تتجاوز هذا الواقع كما في قصة “البهو” التي يبدو فيها أنّ الحارس رجل أمن مكلّف باعتقال خصوم سياسيين، قبض على كل أصدقاء الراوي، وقبع هذا الأخير ينتظر دوره في الاعتقال. لكنّك إذا ما تأمّلت جيدًا حوار الأقصوصة ومسارها فقد ترى أنّ الكاتب الكبير لا يتحدّث عن السياسة أو المعتقلات بقدر ما يتجه إلى تأمّل فنى في قدر الإنسان ومصيره.

الموت المتخفي في أكثر من صورة تجده كاللغز، يحيق بالأبطال في قصص مثل “السهم” الذي ينطلق من لا مكان فيسقط ضحاياه بضربة محكمة، أو في “مسافر بحقيبة يد” حيث تكون رحلة الموت قطارا يقلّ الراحل وحيدا وهو يرى من حوله كل الأهل والأقرباء يلوحون له لكنّهم لا يسمعون ولا يفهمون.

وانظر كيف يستطيع الكاتب القدير في أقصوصة مثل “همس النجوم” أن ينجح عن طريق جمل قصيرة قاطعة وحوار مركّز مشحون بالدلالات في خلق جو نفسى، يختلط فيه الواقع الخشن بما وراء الواقع، فيغشى القصة من جملتها الأولى إلى جملتها الأخيرة جو مليء بالغموض والحيرة والتوتّر. الجدّة تجذب الطفل الذى يلهو وراء عربة الرش، فيقول لها شيخ الحارة: “يا ست فرجة أبعديه عما يؤذيه حقا”. تسأله: أين وكيف نعيش بعيدا عن حارتنا؟ يرّد الشيخ: إذن هو القدر يا ست فرجة. فتهتف العجوز: وربّك رحمن رحيم.

ويخرج الشيخ من الزاوية، فتعطيه الجدّة طاقية الحفيد: خذها وخبرني مستقبله. شمّ الطاقية ومسح بيده على رأس الصبى، ثم قال: لا أرى إلا غيمًا. وقال له شيخ الحارة: ماذا كان يضيرك لو أسمعتها كلمة تطيب الخاطر؟ فرد: نحن قد نختصر، ولكننا لا نكذب.

وكان والد الصبى تاجرًا غنيا حين هبط في مقهى الحارة مغنٍّ فاتن الشباب، فاستوقف الشيخ الوالد وحذّره: الصقر سينقض على الدجاجة. فحسبه طلب إحسانًا وأعطاه بكرمه المعهود.

سأله شيخ الحارة: ولماذا لم تكاشفه بما يخبئه القدر؟ فرد: نحن لا نتجاوز الخط وإلا فقدنا النعمة. وطمأن شيخ الحارة نفسه بأن الرجل والمرأة قد يموتان قبل أن يشب الطفل للانتقام لأبيه القتيل، ولكنه سأل مع ذلك:

– وما معنى الغيم الذي حدثت عنه الجدة؟ فقال: إنه يعني في معارفنا الحيرة والفتن والله أعلم.

***

ليست هذه جولة في عالم هذه الأقاصيص البديعة التي تتناول قدر الإنسان من أكثر من زاوية. بل هي مجرد إشارة إلى المحاور الأساسية التي تنتظم القصص، ولمحة إلى نكهتها وأسلوبها المكثّف الفريد.

وهي -كما ذكرت- مجرّد إعلان، لعلّ قراء آخرين يسعون إلى اكتشاف كنوزها. فبعد أصداء السيرة الذاتية يهدينا محفوظ ذلك العالم المكون من جزئيات تقف كل مفردة فيها بذاتها في نثر مبلور كأنه الجوهر المصفّى، ولكن تلك المفردات تصنع معا كلا متكاملا حين يُخرج محفوظ من صندوقه العجيب كل أوجاع الإنسان، ويطلق معها أيضًا طائر الأمل.

لماذا إذن لم نقرأ كثيرا عن هذا العمل الكبير؟

في الستينيات “نعم سأعود مرة أخرى إلى الستينيات!” عندما كان محفوظ يكتب “ثرثرة فوق النيل” أو “ميرامار” كان العمل الروائي يدخل على الفور في صلب حوار المجتمع واهتمامه يناقش فكره في هذه الرواية أو تلك كل اتجاهات النقد، بل كل تيارات السياسة.

وكان الشيء نفسه يحدث مع ظهور كل مسرحية جديدة لكتّاب المسرح المرموقين، بل حتى كتابات جيلنا الشاب أيامها كانت تخاض حولها المعارك الصاخبة على صفحات الصحف ما بين

القبول أو الرفض لها. فما الذي حدث الآن؟ ولماذا يقابل بالصمت أحدث أعمال محفوظ وهو في أوج مجده؟ أنا لا أتحدّث بالطبع عن مقال أو مقالين هنا أوهناك ربما يكون قد فاتني الاطلاع عليهما، ولا عن دراسات أدبية “تمسّ الحاجة إليها” ولكنني أتحدّث عن “الحوار الثقافي” الحقيقي.

أليس لنا أن نسأل هنا عما أصاب حياتنا حتى أصبحت رسائل الكاتب إلى مجتمعه تضيع في الطريق؟

إن لم نسأل، وإن لم نبحث، وإن لم نعالج، فستسير ثقافتنا ومجتمعنا في طريق مسدود حقا.