”يرى المسيري أن المنهج هو إجراءات البحث والأدوات التي يستخدمها الباحث، والطرق التي ينبغي أن يسير عليها في محاولة تفسير ظاهرة ما. ولكن هذه الإجراءات والأدوات ليست بريئة تماما، إذ من خلالها تُستبقَى بعض التفاصيل والمعطيات والمعلومات، وتستبعد أو تُهمّش أخرى حسب خريطة الباحث الإدراكية، وحسب النموذج المعرفي الذي يحدّد من خلاله ما هو جوهري وما هو هامشي، وعليه فالمنهج هو تعبير عن طريقة الباحث ورؤيته للعالم. ونحن نحدد المقدمات والأسئلة من خلال المنهج، وإن حددت المقدمات والأسئلة تبدأ الأجوبة في التحدُّد والتبلور. ونحن إن لم نحدد الأسئلة والمقدمات لأنفسنا حددها لنا الآخر، ومن ثم حدد لنا أجندتنا البحثية، ومن ثم سنجد أننا نطرح على أنفسنا أسئلة قد لا تعنينا كثيرا ونهمل القضايا الأكثر حيوية، كما أننا سنصل في آخر الأمر إلى نتائج تدعم وجهة نظره. بينما لو حددنا الأسئلة وحاورنا الواقع والظواهر من أرضيتنا، فسنصل إلى إجابات قد تكون في غالب الأمر مختلفة اختلافا جوهريا عن رؤيته وعن الحلول التي يطرحها، ولكنها نابعة من واقعنا، ومن ثم يصبح بوسعنا أن نتعامل مع هذا الواقع ونغيره وننهض به“ (عبد الوهاب المسيري: الثقافة والمنهج، ص 225).

”إن قضية المنهج والمنهجية يتوجب أن تأخذ مكانة متقدمة في سلم الأولويات، فالمعركة اليوم في كثير من المجالات والمشاريع تكاد تنحصر في نظرنا حول قضية المنهج، لأنه هو التصور والفلسفة والرؤية للماضي، والحاضر، والمستقبل“ (عبد الله أخواض: المنهج في الفكر العربي المعاصر- من فوضى التأسيس إلى الانتظام المنهجي، ص 12).

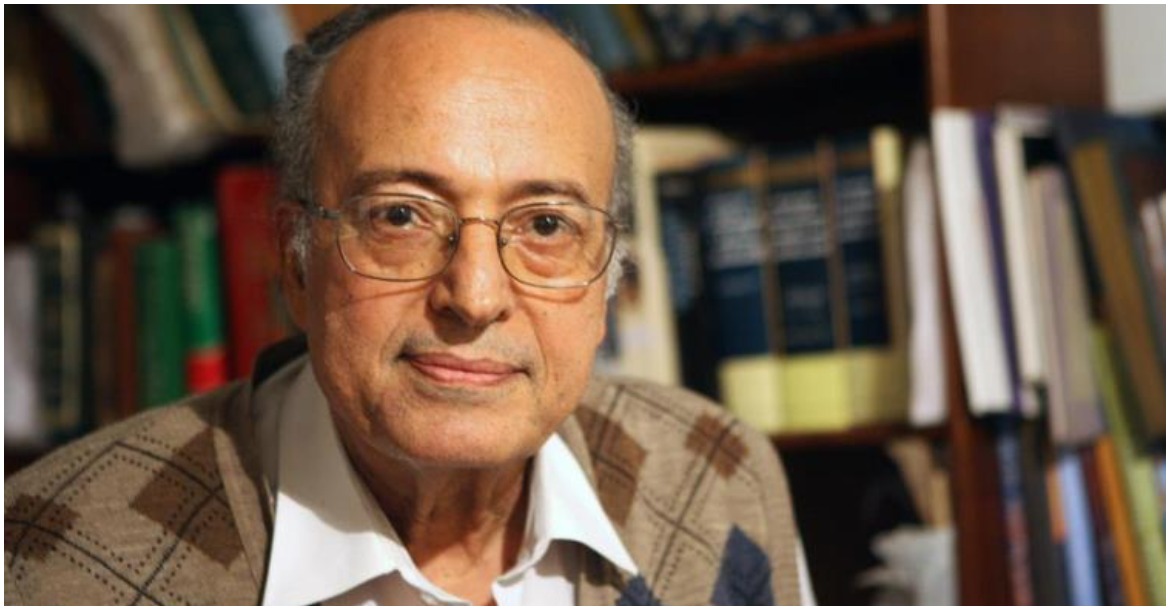

في هذا المقال سنحاول الوقوف عند تجربة فكرية غنية في مسارها، متميزة في أدائها، قوية في منهجها، إنها تجربة المفكر المصري عبد الوهاب المسيري. متميزة، لأنها حاولت تحرير الفكر العربي المعاصر من المسار المتحيز للفكر الغربي والاستقلال عن هذه التحيزات، والفكر الإنساني من الثنائيات المتناقضة ومن حداثة الغرب الداروينية. قوية، لأنها ارتبطت بالعمق الفلسفي والمنهجي الذي بذله المسيري من خلال رؤيته النقدية العميقة للحضارة الغربية التي ظلت وسيطا مرجعا لدعاة التقليد في الفكر العربي المعاصر، وإعلان فساد كثير من المعتقدات المنهجية لهذه الحضارة ومنظوراتها في التحليل والتفسير، لأنها منظورات كمية تراكمية اختزالية، أحدث تبنيها القسري في فكرنا المعاصر تحيزا للمرجعية ذاتها، ومن خلال الدعوة إلى بديل معرفي منهجي اجتهادي توليدي، تركيبي تراحمي يستجيب للبعد الفطري في الإنسان.

وما يجعل هذا المشروع في صلب اهتمام كل باحث للحفريات الفكرية العربية- هو عمق التحليل الذي يقترحه في دراسة القضايا والإشكالات والبدائل التي يطرحها، على مستوى الآليات المنهجية البديلة أو النظام المعرفي البديل، لما هو متداول منذ عصر النهضة العربية إلى يومنا هذا. أي إن استجلاء رؤيوية المسيري للنماذج كمنهج في التحليل، لتفسير ظاهرة الإنسان، والتي تتجاوز المعطى المادي المباشر الرائج في الحضارة الغربية الحديثة والمعاصرة (بديل يرى فيه المسيري القدرة للخروج من مصائب الحضارة الغربية وتحيزاتها السلبية). وهذا من شأنه أن يصبح دربا ومسارا جديدا للعمل على دحض شبهة وفرية التقليد في المنهج للغرب، والوصول إلى إبداع خاص بنا في المنهج.

لكن لهذا التأسيس وهذا البناء عند المسيري مقدمات واضحة ومعالم بارزة، ينبغي التحكم فيها وفهمها، وإلا كان الأمر إعادة وتكرارا للتجارب الماضية. ومن المداخل التي اعتمدها المسيري في تأسيس بدائله؛ نقد النموذج المعرفي الغربي كخطوة أساسية في توليد نماذجنا المعرفية العربية الإسلامية، وهكذا سنركز في هذا المقال على مناقشة العناصر الأساسية التالية:

أولا- نقد النموذج المعرفي الغربي (محاولة تأصيلية):

يؤمن المسيري إيمانا عميقا بأن امتلاك رؤية معرفية منهجية بديلة مستقلة عن النموذج المعرفي الغربي، إنما تبدأ عنده من تأسيس ما سماه المحور النقدي للمشروع الحضاري الإسلامي، الذي تبدأ أولى خطواته بنقد المشروع الغربي المهيمن وكل نماذجه وتفكيك منظومته المعرفية، وقد ساعده على ذلك تمرسه بالآليات المنهجية، وخبرته في التعامل معها على اختلاف تكويناتها العقدية.

وقد حدد المسيري موقفه القوي والصريح من هذه الحضارة وآلياتها، ودعا إلى إجراء نقدٍ صارم وحاد. يقول: “إن ما أدعو له من نقدٍ كلي وشامل للنموذج الحضاري الغربي الحديث واكتشاف تحيزاته لا يعني أن نقوم بتهنئة أنفسنا، فليس الهدف هو تمجيد التراث أو إسباغ الشرعية على الوضع القائم في بلادنا… وإنما تأكيد فكرة أن استيراد هذا النموذج لن يفيدنا كثيرا في محاولتنا الإصلاح والتغيير”، كما تهدف الممارسة النقدية عنده إلى كسر ثوابت هذا الغرب.

ثانيا- كسر مركزيته وتأكيد نسبيته، وهو أحد المداخل الأساسية في كشف الخاص والعام في هذه الحضارة. إن النقد عند المسيري هو -أساسا- عملية تهدف إلى الفهم المتعمق، أي يجعل من الممكن أن نعزل ما هو خاص بالغرب، عما يصلح لأن يكون عاما عالميا، فما هو عالمي يعبر عن إنسانية مشتركة، ومن ثم لن يكون من الصعب تبنيه وفق شروط نسقنا النظري المستقل النابع من أسئلة واقعنا وقضاياه. ويراهن المسيري في هذا النقد، أن يستعيد الغرب نسبيته وأن يتحول إلى مركز من المراكز، لا أن يبقى مركزا مسيطرا وموجها وحيدا للمراكز الأخرى.

فيواكب كسر هذا الثابت عنده نزع صفة العالمية و”المطلقية” عن الحضارة الغربية، وتوضيح أن كثيرا من “القوانين العلمية”، التي يدافع عنها دعاة التغريب، باعتبارها تصلح لكل زمان ومكان، هي نتيجة تطور تاريخي وحضاري محدد، وثمرة تضافر ظروف فريدة في لحظة فريدة، وإنجاز هذا العمل لا يمكن أن يحدث -في نظره- إلا من خلال استعادة المنظور العالمي المقارن، بحيث يصبح التشكيل الحضاري الغربي تشكيلا حضاريا واحدا له خصوصيته وسماته، مثلما لكل التشكيلات الأخرى خصوصيتها وسماتها، ولهذا لا اعتبار لمنهجية التعميم التي تحاول فرض نمط حضاري معرفي تشكل في ظروف ذاتية خاصة، على تشكيلات حضارية خاصة لها مسار تاريخي معين، وقد فشلت كل محاولات التعميم في العالم العربي الإسلامي، لأنها لم تدرك هذه الخصوصيات.

ويؤكد المسيري باستحالة تكرار النماذج في سياقات حضارية مختلفة، وتبنيها في توليد نماذجنا المعرفية والحضارية كمسلَّمة ثابتة، يقول: “يجب أن نعرف أن المشروع الغربي لسد كل الثغرات وللتوصل للقانون العام مشروع مستحيل من الناحيتين المعرفية والعلمية، فمن الناحية المعرفية يفترض هذا النموذج بساطة العقل وبساطة واقع الإنسان الطبيعي والاجتماعي، وبساطة الدال اللغوي، وبساطة المدلول الإنساني، وبساطة العَلاقة بينهما، وهو يفترض بيقين كامل متعصب أن رقعة المجهول ستتناقص بالتدريج وستتزايد رقعة المعلوم، وأن تحكم الإنسان في الواقع سيصبح كاملا، وهو افتراض أقل ما يوصف به أنه طفولي سخيف”.

يذهب المسيري إلى أن أزمة هذا النموذج أزمة مُركّبة تنطلق من أنه نموذج يضمر نزعات عدمية معادية للإنسان، فهو مشروع يُصفّي ظاهرة الإنسان كظاهرة متميزة في الكون (حتى تُصفّى كل الثنائيات)، وهو ينكر على الإنسان أي خصوصية، وينكر أن عقله مبدع فعال، ومن ثم ينفي مركزيته في الكون، فأنشأ نظام التماثل بين الظواهر الإنسانية والمادية الصماء، فلا فرق بين الإنسان عنده واليرقة، كما يقول المسيري.

فسقطت في هذا النموذج المعرفي كل الحدود الإنسانية ومعها كل الهويات، لإنجاز الوحدة المنهجية بين هذه الظواهر، والوصول إلى درجة عالية من اليقينية والشمولية في التفسير، مُستبعِدَةً الإنسان بوصفه عنصرا فاعلا ومؤثرا في المعرفة ومسارها، كما حوّلته إلى عنصر متلقٍ سلبي، لتحقيق النظر الموضوعي، فينحصر عمل وجهد الإنسان المعرفي في عملية تراكمية، تلغي كل خاصية ذاتية له.

وينتقد المسيري العقلانية المادية الغربية أو ما يسميه بالموضوعية المتلقية، وهي النماذج الإدراكية والتفسيرية التي تبنتها الاستنارة الفكرية الغربية بعقلانيتها المادية، حين اعتبرت المعرفة عملية تراكمية تتكون من مجرد التقاط أكبر قدر ممكن من تفاصيل الواقع كما هو تقريبا بصورة فوتوغرافية، وأن المعطيات الحسية تتراكم لتكون أفكارا بسيطة من تلقاء نفسها وبشكل آلي فلا يختلف باحث عن آخر في إدراك الحقائق، فإن عملية التراكم هذه ستؤدي إلى التوصل إلى معرفة موضوعية خالية من التحيزات، فلا اعتبار لذاكرة الإنسان الباحث وآماله وأحلامه باعتبارها تشكل عائقا في طريق التلقي الموضوعي والرصد الفوتوغرافي، كل هذا يعني عند المسيري أنه لا يوجد فرق بين الإنسان والطبيعة، بين العلوم الطبيعية والإنسانية، ومن ثم استبعدت كل العناصر التي تتجاوز سطح المادة، أي استبعدت كل ما يميز الإنسان بوصفه إنسانا، وانتهى الأمر باستبعاد الطبيعة البشرية ذاتها بوصفها نقطة مرجعية، وتأكيد أن البحث العلمي الحقيقي لا بد أن يستبعد الذات والخيال والقيم، فهو يجب أن يكون موضوعيا ومنفصلا عن القيمة، ويطلب من الباحث أن يتجرد من ذاكرته التاريخية، ما يجعل هذه الموضوعية المتلقية موضوعية منزوعة الجذور لا انتماء لها.. لكن هذا النموذج التفسيري مُني بإخفاقات، لأن الافتراضات التي استند إليها الفكر الموضوعي تنبع من العقلانية المادية لعصر التنوير، وقد ثبت أنها افتراضات إما خاطئة أو بسيطة إلى درجة كبيرة، ولذا فمقدرتها التفسيرية ضعيفة، رغم ذلك يؤكد المسيري أن لهذا النموذج فعاليته في مجاله (عالم الظواهر الطبيعية)، لكنه يفقدها ويصبح أداة اختزال حين يطبق على الظواهر الإنسانية، كما عرف استقطابا حادا بين العلماء في الغرب انتهى إلى أزمة المنهج في الفكر الغربي، وواكبته احتجاجات وانتقادات منذ عصر النهضة، ومراجعات للأسس المنهجية التي أفرزتها العقلانية المادية الغربية الأنوارية في مجالات شملت كل ميادين المعرفة (النقد الأدبي، اللغة، الفلسفة، التاريخ، العلوم الطبيعية والإنسانية).