فلاش باك نهار خارجي جامعة فؤاد الأول 3فبراير1926

تصفيق حاد ينطلق من الحضور, كل نجوم مصر وكواكبها منصتون.. دولة مصطفي النحاس, كوكب الشرق, محمد عبد الوهاب, الدكتور الإمام مصطفي عبد الرازق شيخ الأزهر, القمص سرجيوس. يقف شاب وسيم ليسأل الدكتور “طه حسين” عن سرِّ تراجعه عن آراءٍ له في كتاب الشعر الجاهلي. الحضور يصفقون للسائل والمسئول؟ يرد العميد:” أتراني لن أعرف صوتك يا “مشرفه” أنت أعز تلاميذي وأنجبهم؟.. يرد الدكتور “مشرفه”: “هذا شرف كبير لي لقد قرأت لكم ثلاثة وأربعين كتاباً ومقالة قبل أن تعطيني حق نقاشك في العلن, تصفق القاعة مرة أخري, تنتهي محاضرة العميد التي كانت تحضرها وتنتظرها مصر شهرياً مثل حفل كوكب الشرق, يكتمل المشهد الجميل, يقترب دولة “مصطفي النحاس” من العميد “طه حسين” يطلب منه وعداً بقبول وزارة المعارف العمومية, يرد العميد: شكراً دولة “النحاس” باشا سوف أراجع زملائي وتلاميذي في أمر قبول الوزارة, وبخفة ظل يقول “النحاس” باشا: “يا دكتور “مشرفه” وصي علينا سيادة العميد لقبول الوزارة, يرد الدكتور “مصطفي مشرفه” حاضر يادولة الرئيس.

……………….

العبقري وصف الذرة بالفن مثل الموسيقي

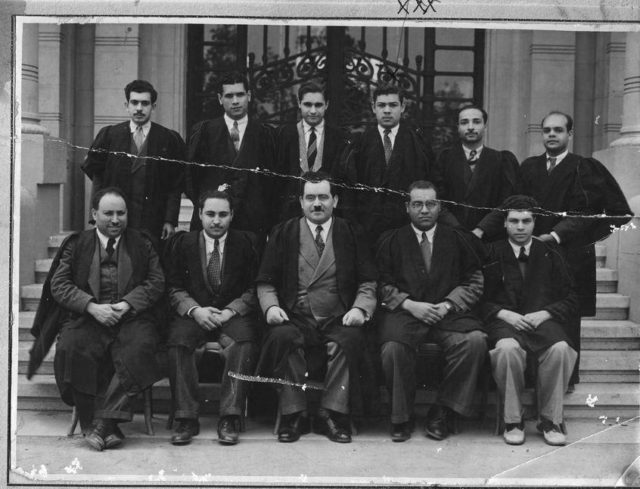

هذا هو الحوار الذي يلخص مكانة التلميذ النجيب عند العميد الدكتور “طه حسين” الذي كتب في كتابه “العلم والحياة”: “من هنا نبدأ العلم في الأصل مصدر من عَلِمَ.. وعلم الشيء أي عرفه.. وبذا يكون علمًا كل ما دخل في علم البشر، إلا أن هذا المعنى الواسع للفظ قد حدده وضيق دائرته الاصطلاح في عصرنا الحالي, فالعلم كما أصبح مصطلحًا عليه، مجموعة من الدراسات لها غرض ثابت ومنهاج واضح ودائرة محددة, فأما عن الغرض فهو الوصول إلى المعرفة، وأما عن المنهاج فإن العلم يُستخدم في بحثه نتائج الخبرة المباشرة عن طريق الحواس كما يستخدم التفكير المنطقي المنظم، وأما عن دائرة العلم فهذه هي الطبيعة أو هي كل ما يمكن أن يشاهَد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هذه الأمور الثلاثة على بساطتها كثيرًا ما تغرب عن بال من يتعرضون للكلام عن العلم والعلماء, نعم نحن نعرف مصطفى باشا مشرفة عالِمُ الفيزياء المِصريٌّ الكبير الملُقِّب ﺑ «أينشتاين العرب» لنبوغه في الفيزياء النووية. مُنِح لقبَ أستاذ من جامعة القاهرة وهو دون الثلاثين من عمره، وانتُخِب في عام ١٩٣٦م عميدًا لكلية العلوم، فأصبح بذلك أولَ عميدٍ مِصري لها، وتتلمذ على يده مجموعة من أشهر علماء مصر، من بينهم “سميرة موسى”.

لكن في حياة “مشرفه” نجاحات أخري كثيرة خارج دائرة الضوء، فهو مجيد لقواعد العربية وقواعد المقامات الموسيقية، وناقد فني كبير، ومن عشاق كوكب الشرق، وهو أيضاً مؤرخ علمي، ورئيس تحريرأول مجلة مصرية تصدر عن حي المعادي، وهي تحفة أدبية في الرصانة والجمال، كما كتب “مشرفه” عن العلم البحت والعلم التطبيقي العلاقة بينهما كالعلاقة بين العلم والعمل، فالعلوم التطبيقية إذًا ليست علومًا بالمعنى الصحيح وإنما هي صناعات أو فنون، فالرجل يعتبر علوم الذرة فن مثل الموسيقي, وقال إن التفرغ للعلم والعناية به وتقديره حق قدره من مميزات الخاصة دون العامة، فمن لم يتذوق حلاوة العلم في صغره شبَّ جاهلًا، بل إن الكثيرين ممن تعلموا ووصلوا إلى درجة لا بأس بها من المعرفة قلما يجدون في العلم متعة أو لذة فكرية, ومن أصعب الأمور على العالِم أن يقنع الجاهل بقيمة العلم، كما أن من أصعب الأمورعلى قواد الفكر في أمة جاهلة أن يقودوا الرأي العام فيها إلى الاهتمام بالعلم، وهم يلجئون في الغالب إلى نوع من التحايل البريء؛ ليصلوا إلى أهدافهم، فالجاهل لكي يقتنع يطلب شيئًا ماديًّا يقتنع به، وإذن وجب لإقناعه بمزايا العلم أن تترجَم هذه المزايا إلى أشياء مادية ملموسة يفهمها أصحاب المتخيلات الضيقة, وتلمح من كتابات “مشرفه” شغفه بالتاريخ, وقد كتب يقول: “وفي العصور الماضية من تاريخنا، وعلى وجه الخصوص في العصر الإسلامي، كان الحكام والأمراء يقربون العلماء ويعترفون بفضلهم وييسرون لهم عيشهم لكي يتمكنوا من القيام بواجبهم السامي في خدمة العلم، ولولا ذلك لما ازدهرت العلوم في العصر الأموي ولما كانت الحياة العلمية في الأمة ناضجة قوية، ولو أنها كانت محصورة في دائرة من خاصة الناس يغشون مجالس العلماء ويختلفون إليها.

رئيس جمعية الموسيقي المصرية

وكان الدكتور مشرفة عالمًا في الموسيقى؛ فهو أول مَن قام بدراسة مقارنة لاستخدام “الأوكتاف” والمقام، بين السلم الموسيقي الغربي والسلم الموسيقي الشرقي, وكان رئيسًا لأول جمعية مصرية لهواة الموسيقى والأغاني العالمية، وعضوًا في المجلس الأعلى لشئون الموسيقى، واللجنة المصرية لتخليد ذكرى “شوبان” وشرح “مشرفه” معني “الأوكتاف” في نظرية الموسيقى, فكتب تتم كتابة معظم المقاييس الموسيقية بحيث تبدأ وتنتهي على نوتات تفصل بينها مجموعة “أوكتاف” على سبيل المثال، يتم كتابة المقياس الرئيسي C بشكل نموذجي CDEFGABC (كما هو موضح أدناه) حيث يكون الحرف C الأولي والنهائي عبارة عن مجموعة “أوكتاف” منفصلة. بسبب تكافؤ الأوكتاف، يُقال أن النغمات الموجودة في الوتر والتي تفصل بينها واحدة أو أكثر من “الأوكتاف” تضاعفت (حتى إذا كان هناك أكثر من نغمتين في أوكتافات مختلفة) في الوتر. تُستخدم الكلمة أيضًا لوصف الألحان التي يتم عزفها بالتوازي في أكثر من أوكتافات متعددة.

بينما تشير “الأوكتافات” عمومًا إلى “الأوكتاف” المثالي (P8) فإن الفاصل الزمني للأوكتاف في نظرية الموسيقى يشمل التعديلات اللونية داخل فئة الملعب، مما يعني أن G ♮ إلى G ♯ (13 نصف نغمة أعلى) هو أوكتاف مُعزز (A8) ، و G ♮ إلى G ♭ (11 نصف نغمة أعلى) هو أوكتاف متناقص (d8). استخدام هذه فترات نادرة، كما أن هناك كثيرا من الأفضل enharmonically تدوين -equivalent المتاحة ( قاصر التاسع و السابع رئيسيا على التوالي)، ولكن لا بد من الاعتراف هذه الفئات من “أوكتافات” في أي الفهم الكامل لدور ومعنى أوكتافات بشكل عام في موسيقى “الرمو”, هكذا يؤكد “مشرفه” عبقرية أخري عنده, ففي لندن عرف “مشرفه” مصر الأخري في جامعة لندن في قسم علوم المصريات، درس هناك الموسيقي المصرية القديمة، وقواعدها وكانت معه في رحلاته أسطوانات كوكب الشرق وعبد الوهاب, ربط “مشرفه” بين حركة الذرة وفنون وفلسفة الموسيقي كما قال، ثم حصل على الدكتوراه من الكلية الملكية في فلسفة العلوم عامَ ١٩٢٣م ثم حصل عامَ ١٩٢٤م على دكتوراه العلوم من جامعة لندن؛ وهي أعلى درجة علمية في العالَم لم يَتمكَّن من الحصول عليها سوى عشرة علماء في ذلك الوقت، أثرى الدكتور علي مصطفى مُشرَّفة الحياةَ العِلمية المصرية بالكثير من المُؤلَّفات، من أهمها: (الميكانيكا العِلْمية والنظرية) و(الهندسة الوصفية) و(مطالعات علمية) و(الهندسة المستوية والفراغية) و(حساب المثلثات المستوية) و(الذرة والقنابل الذرية) و(العلم والحياة) و(الهندسة وحساب المثلثات) و(نحن والعلم) و(النظرية النسبية الخاصة) ويري “مشرفه” في كتاب “مطالعات علمية” تكامل الفنون (يقصد العلوم) فالموسيقي فن كما الفيزياء.

المحب في محراب علم الإمام محمد عبده

هناك جانب مشرق آخر في حياة الدكتور “مشرفه” فقد كان من محبي فكر وشخصية الإمام المستنير الشيخ “محمد عبده” وكتب عنه في كتاب “العلم والحياة” يقول: “أعوذ بالله من السياسة، ومن لفظ السياسة، ومن معني السياسة، ومن كل حرف يلفظ من كلمة السياسة، ومن كل خيال يخطر ببالي من السياسة، ومن كل أرض تذُكر فيها السياسة، ومن كل شخص يتكلم أو يتعلم، أو يجن أو يعقل في السياسة، ومِن ساس ويسوس وسائس ومسوس”.

بهذه الألفاظ عبّر الأستاذ الإمام، الشيخ محمد عبده عن رأيه في السياسة، وهو رأي –كما ترى–واضح صريح بعيد عن كل مواربة أو تلميح، والشيخ “محمد عبده” عَلم من أعلام الفكر في تاريخنا الحديث، ومُصلِحٌ من أعظم المصلحين، وإمامٌ من أئمة الدين؛ فهو مَن يُعتمد بآرائهم، ويُعتمد على حسن تقديرهم.

ولكن، هل تستحق السياسة حقًّا هذا السخط، فيُستعاذ بالله منها كما يُستعاذ من الشيطان الرجيم، أم أن هذا الذي كتبه الشيخ “محمد عبده” فيها ينطوي على شيء كثير من المغالاة، وربما ينطوي أيضًا على شيء كثير أو قليل من الدعابة، وخفة الروح، ورشاقة الأسلوب؟

إن لفظ السياسة لا يزال اليوم كما كان أيام الشيخ “محمد عبده” يحمل معه طائفة من المعاني التي تبعث الريبة، وتدعو إلى الحذر، فالنفوس لا تطمئن إلى لفظ السياسة، ولا إلى معنى السياسة، والقلوب لا تستسلم إلى ساس ويسوس، وسائس ومسوس، وهذا مؤسف حقًّا، ومحزن حقًّا؛ لأن السياسة في الواقع ونفس الأمر هي أرفع الفنون البشرية منزلة، وأعلاها قدرًا.. والسبب في ذلك واضح وبسيط؛ فكل فنٍّ من الفنون إنما يرمي إلى تحقيق فائدة لنفر من الناس، أو جماعة من الجماعات، أمّا فنّ السياسة ففرضه نفع الناس جميعًا، وفي ذلك يقول “أرسطو طاليس” في أول كتابه المُسمّى «بوليطيقا» أو «السياسة»: إذا كانت كلُّ جماعة من الجماعات، إنما يُقصد بها قسط من الخير، فإن الدولية أو الجماعة السياسية، وهي التي تنتظم فيها كلها، هي أرفعها جميعًا؛ ولذلك كانت الخير الذي يُقصد بها أعظم درجة من أي خير آخر، فهو أعلى مراتب الخير. وقد خص “أرسطو طاليس” «البوليطيقا» أو «السياسية» بمؤلف كامل من مؤلفاته الخالدة، مقسم إلى ثمانية كتب، شرح فيها طرائف الحُكم، وأغراضه، ووسائله، وبيَّن الأنواع المختلفة للحكومات، وخصائصها، وفاضل بين مزاياها، ووازن بين عيوبها.

فالسياسة التي يتكلم عنها أرسطو طاليس ليست السياسة التي تحمل معها تلك المعاني المؤسفة المحزنة حقًّا، التي أشرتُ إليها، والتي استعاذ منها المرحوم الشيخ “محمد عبده” و«البوليطيقا» في نظر “أرسطو طاليس” ليستْ كما يفهمها العامة نوعًا من الدجل أو الشعوذة، أو الضحك على الدقون.

غنوة الشناوي عن “مشرفه”

في كتابة زعماء وفنانون وأدباء كتب عمنا “كامل الشناوي” أروع وصف بحقه فقال هو أشبه بغنوة جميلة رقيقية وضعناه في أكبر المناصب ثم قتلناه, كنت كلما صافحتُه أحسستُ أني ألمس مجموعة من الأسلاك المكهربة، فلا أكاد أمدُّ إليه يدي حتى تنتابني رعشة مبهمة، لعلها رعشة الإجلال له، أو النفور منه! فقد كان شخصية جليلة مهيبة، وكان مبعث إجلاله ومهابته تبحُّره في علومٍ لا يدرك قيمتها إلا الأساتذة المتخصصون في هذه العلوم، التي كانت حدثًا جديدًا بالنسبة إلى العصر كله، ولغزًا غامضًا بالنسبة إلى البلاد المتخلفة، وكان بلدنا واحدًا من هذه البلاد، عندما لقيت العالم المصري الذي اقترن اسمه بعدة أبحاث عن الطاقة الذرية، والنظرية النسبية لأينشتاين، وكان أول مَن دعا إلى وجوب التعاون العالمي لتوجيه العلماء، ونبَّهَ إلى وجود معدن اليورانيوم في مصر, إن الرجل قد سبق بيئته العلمية المحلية بكتبه ومحاضراته وأبحاثه ونظرياته، وهو يشغل منصبًا جامعيًّا مرموقًا، وقد اتَّسَمَ بالجرأة والصراحة وشجاعة الرأي، وهذه صفات تجذبنا إلى احترامه، وهي في الوقت نفسه تدفعنا إلى النفور منه, فلم يكن من اليسير على مجتمعنا المفتون بالسذاجة في الأدب، والمعرفة، والفن، والسياسة أن يتجاوب مع عالمٍ يحلِّق بدراساته وبحوثه في أعلى الآفاق وعلى مستوًى عالميٍّ، فقد حاضَرَ في منظمات علمية دولية، واحتلَّ اسمه مكانًا كبيرًا بين علماء الرياضة العالميين، وصارت له نظرية خاصة في النسبية، يتعرَّض لها أساتذة الجامعات في أوروبا وأمريكا بالمناقشة والجدل، وكان يتبادل الرسائل مع “أينشتاين”.

وهذه العبقرية التي تمارس العلم بأستاذية كبيرة وسلوك شخصي مترفِّع، كانت إذا اختلطَتْ بالناس بَدَتْ كشهابٍ هبط إلى الأرض ولم يحترق، كلُّ مَن رآه يُعجَب به، ولا يجرؤ على الدنوِّ منه، هكذا كان شعوري عندما تقابلت معه لأول مرة في دار المرحوم الأستاذ “مكرم عبيد”.

قصير القامة، ممتلئ الجسم في غير ترهُّل، تتجلَّى أناقته في حركاته، وإشاراته، وكلماته، وبذلته، وربطة عنقه، يُحسِن الحديث، ويُحسِن الإصغاء، يُخَيَّل لك أنه يهمس إذا تكلم، ويهمس إذا أصغى! فلا يرتفع صوته إلا بقدر ما يصل إلى جاره، ولا يميل بجسمه لكي يسمع، ولكن يرهف أذنَيْه برشاقةٍ ووقار، وكنتُ أظن أن هذا العالِمَ الغارق إلى أذنَيْه في المراجع الجافة، لا يتذوَّق الأدب والفن، ولا يتعرَّض للأوضاع السياسية، ولم تمضِ هذه الليلة من عام ١٩٤٨، حتى أصبح أستاذنا العالِم المحلِّق في آفاقٍ لا نعرفها، قريبًا من نفسي، فقد انطوى حديث السياسة وأخذنا نستمع للفنان محمد عبد الوهاب، وهو يؤدِّي إحدى أغنياته بالعود، واتجهت بكل انتباهي واهتمامي إلى هذا الوقور؛ لأعرف هل يستمتع بالغناء مثلنا؟ كان رأسه أشبه بكرة من زئبقٍ يختلج ويتوهج بحرارة وإشعاع، كان كل ما فيه لامعًا؛ خاتمه، دبوس ربطة العنق، زِرَّا كمَّيِ القميص، نظارته، ذكاؤه الحاد.

وكان يتابع النغمات بنقرات أصابعه على المقعد، وبضرباتٍ خفيفة بأطراف قدميه فوق السجادة,وحسبت أن حركاته لا علاقةَ لها باللحن، ولما انتهى عبد الوهاب من الغناء، دنوتُ من العالِم الجهير المهيب الأستاذ الكبير الدكتور “علي مصطفى مشرفه” وسألته عن رأيه في الأغنية التي سمعها, فقال: “إن الأغاني المصرية تمشي في طريق التطوُّر”.

وعدتُ أسأله: هل تهوى الموسيقى؟

فقال: أهواها وأدرسها!

– هل عندنا ألحان عالمية؟

قال: عندنا صوت عالمي، هو صوت أم كلثوم.

– ولكنك عالم متخصِّص في أشياءَ لا تمتُّ إلى الموسيقى بصلة.

قال: في أعماق كل عالِم فنان، هذا إذا صحَّ أني عالِم!

وأخذتُ أتعقَّب تاريخَ حياة هذه العبقرية الفذة، ووجدتُني أعيش في جوٍّ ساحر يثير العجب والدهشة، فكان أصغر عالم حصل على هذه الدكتوراه في العالَم.

وللدكتور “علي مصطفى مشرفه” خمسة وعشرون بحثًا في نظرية «الكم» ونظرية النسبية لأينشتاين والطاقة الذرية وقد ألَّفَ وحده ومع آخرين ثلاثة عشر كتابًا علميًّا، وهو أول عالِم مصري دعته أمريكا رسميًّا إلى إلقاء محاضرات عن الذرة في جامعة برنستون، وأول عالِم مصري يشترك في الموسوعة العالمية للشخصيات العلمية طبعة نيويورك وطبعة لندن، وفي ١٦ يناير من عام ١٩٥٠ وقع الحادث الجلل، احترق الشهاب المشحون علمًا وذكاءً وعبقرية؛ مات “علي مصطفى مشرفه” وفي رأسه كثيرٌ من العلم، وفي نفسه كثيرٌ من الألم!

فقد حزَّتْ في نفسه محاولةُ إذلالِه بإقصائه عن منصب وكيل الجامعة، ومنعته كبرياؤه من أن يشكو، وكما عاش حياته العلمية في هدوء، لفَظَ آخِرَ أنفاس حياته في هدوء.