“لا أطيق الكتَّاب الذين يكتبون برزانة وثقالة تجعلك تتخيلهم في وضع تأملي، وهم يضعون القلم بين أسنانهم علامة على كثرة التفكير..

هؤلاء الكتاب الجادون يثيرون اشمئزازي.. تشعر أنهم لا يبتسمون حتى وإن سمعوا ألف نكتة.

حياتهم مرتبة ويمشون عليها بالمسطرة، وخزانة ملابسهم مرتبة بشكل مبالغ فيه.. ومكتباتهم ليس فيها غلطة واحدة..

حتى حين يشربون الماء يشربونه ببطء شديد ليوحوا إليك أنهم أنيقون ويعرفون الإتيكيت.. كيف يستحملون كل هذا؟

يا له من عناء!!

لا أستمتع بالماء دون أن تسقط قطرات منه على رقبتي وصدري.. ولا أفتح علبة التونة دون أن يتساقط بعض من زيتها على ملابسي.. اسمها عندنا تونة، والرزينون يسمونها سردين.. ويسمون الآيس كريم بوضة.

يتحدثون بصوت منخفض، وكأنهم يخشون نفاد البطارية، فتشعر أنك بحاجة لسمّاعة، ويضحكون بقهقهة لينة كما لو أنهم يضحكون بالفصحى..

أعرف واحدا من هؤلاء منذ عشر سنوات لم أسمعه يعطس أو يسعل أو يضحك..

علمني هذا الرزين كيف أعبئ القلم السائل من زجاجة الحبر، وكيف أحقن القلم بالإبرة وأضخ الحبر في وريد القلم..

كان يعود إلى بيته بثياب نظيفة لم تتجعد حتى من جلوسه على الكرسي لست ساعات، وأعود أنا بثياب مبقعة بالحبر وأصابع ملونة. ولا يخلو الأمر من بقعة في وجهي حين أمسح عيني ويدي نديَّة من الحبر.

“أول مرة أستخدم كلمة نديَّة”.. ما علينا.

الثياب المكوية كما لو أنها خرجت من المصنع لا تروقني.. والوجوه التي ليس فيها خدش واحد من أثر عراك أو موس حلاقة، أو حتى حب الشباب، أتعامل معها بحذر على أنها وجوه غير مستعملة.

الكُتّاب الذين تكون كتاباتهم مؤدبة جدا وجادة جدا، هؤلاء مزيفون لا يستحقون الالتفات.. يصنعون عالما محترما ونظيفا في كتاباتهم؛ ليشعروك بأنهم ملائكة وبعيدون من القذارات الدنيوية.

حتى بعض الذين يكتبون سيرهم الذاتية، يشعروك وكأنهم هضموا العالم لقدموا لك الخلاصة في كتاب هزيل مثلهم.. يستعطفون القارئ ويتحدثون عن الفقر، وغرفة الصفيح التي ولدوا ونشأوا فيها، أب كان يبيع الآيس كريم على باب المدرسة، وأم كانت شغّالة عند الإقطاعي الوحيد في القرية.. يتحدث أحدهم عن المعاناة والفقر الذي كان فيه؛ ليوصل لك رسالة أنه أصبح غنيا، لأنه كان يتمتع بذكاء خارق وأنه أصبح ذا نفوذ ومال.

لا يعجبني الكاتب الذي يحرص على ارتداء الكرافت، كحرصه على ارتداء الملابس الداخلية، ولا يخلعها إلا عند النوم..

الذي يتعامل مع زوجته بجدية ومع أولاده بحزم، ويضع خطوطا في تعامله معهم، ويريد أن يحترموه كما يحترمه جمهوره، ليس سوى كاتب ممل لا يساوي ثمن الكرافت اللعينة.

الحياة بسيطة.. وهؤلاء يعقدونها أكثر بتفاهاتهم التي يكتبونها..

ابتعدوا عنهم لتحبوا الحياة أكثر”.

- الشاعر عبد المجيد التركي، من حائطه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتاريخ 18 فبراير 2022م.

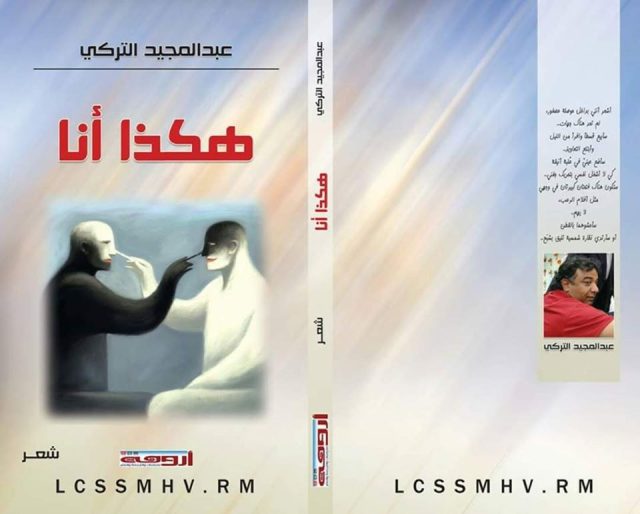

ينتمي الشاعر اليمني عبد المجيد التركي إلى آخر موجات التسعينيات ظهوراً. حين عرفناه عام 1997م، كان شاباً صغيراً ومشاغباً، يكتب القصيدة العمودية الفصحى ونظيرتها الشعبية، وينغمس بشغف عال في القراءة ومثاقفات المقايل، وعندما أطل فجر الألفية الجديدة، كان التركي معدوداً بين أهم الشعراء في المشهد الشعري اليمني الجديد، ارتبط بالصحافة الثقافية، وتحولت مشاغباته الشقية إلى مشاغبات إبداعية تجترح كتابة نصوص خارج المألوف، احتفل ديوانه الأول “اعترافات مائية” الصادر في صنعاء عام 2004م، بتجلياته الأولى، ليتحول بعدها إلى واحد من مجانين الشبكة العنكبوتية، متناسجاً بعوالمها كتابة وتواصلاً بعشرات الشعراء والشاعرات من مختلف جغرافيات البلاد العربية، تناسُجُ تجربته المميزة بعوالم الشبكة العنكبوتية، وما نسجه من علاقات عبرها، -بالذات أيام كان واحداً من مؤسسي وناشطي منتديات أروقة جنون- قاداه إلى حضور مهرجانات شعرية في مصر وتونس وسوريا ولبنان والعراق وإيران والكويت، حيث احتكت تجربته احتكاكاً حيّاً بعشرات التجارب في البلاد العربية، وكانت تلك الاحتكاكات تنعكس على صقل تجربته، وتعميق وعيه بمداراتها، وأين تجد نفسها، وبعد اثني عشر عاماً على صدور مجموعته الشعرية الأولى صدرت له عام 2016م مجموعتان شعريتان في القاهرة “هكذا أنا” عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، و”كتاب الاحتضار” عن الهيئة العامة المصرية للكتاب. وكان وقتها قد راكم تجربة طويلة في الصحافة الثقافية.

بعيداً عن الديوانين، ستعتمد هذه المقاربة على النصوص المنشورة على صفحته خلال الفترة الأخيرة، وذلك لصلتها بموضوع المعاينة والمقاربات المترتبة عليها.

وأول ما يمكن ملاحظته؛ أن هذه النصوص رغم كونها تشكل امتداداً للديوانين المشار إليهما، خاصة في ما يتعلق بالحس الاعترافي، والتوثيق السيري، إلا أنها تفارق في جوانب كثيرة من تقنياتها ما كان يكتبه قبلاً، تخلت قصيدته عن المجاز كثيراً، وركزت على الصورة المشهدية، وعلى المفارقة، وشعرية السخرية، ناهيك عن وصول آلية السرد كإحدى تجليات قصيدة النثر ذروتها عنده، وليس ذلك بمعزل عن كونه صار شاعراً فيسبوكياً بامتياز، وأعني هنا أنه صار يجمع بين كتابة النص المتقن، وبين القدرة على جذب جمهور واسع يتلقاه، وهي معادلة صعبة، ونجاحها هنا يحسب للتركي، فقد استطاع معرفة سر الكتابة، واستطاع استكناه مزاج الجمهور، إنه واحد من شعراء هذا الفضاء الذين أنزلوا قصيدة النثر من برجها العاجي، أخرجوها من عزلتها، وحرروها من طغمة النقاد والمنظرين العجائز، الذين طالما أصروا على نخبويتها، وعلى عجزها عن الالتحام بالمتلقي العادي، وظلوا عقوداً، يجبرونها على الامتثال لشروطهم وليس لشروط الشعر، الذي تقتله الأيديولوجيا، أو شروط الشاعر الذي يتجلى دائماً خارج شروط النقاد وتقعيداتهم، وتعالي خطاباتهم. وبعيداً عن صكوك الابداع التي يمنحونها أو يحجبونها لأسباب لا يكون الشعر من بينها في أحايين كثيرة.

في حالة شاعر مثل عبد المجيد التركي فإن قصيدة النثر الفيسبوكية، تتطابق مع تسميتها إلى درجة غير عادية، فهي كثيراً ما تنكتب كموضوع فيسبوكي، يستجيب لانشغالات فيسبوكية تلامس انشغالات المتلقي بوصفه هو الآخر كائنا فيسبوكياً، لذلك تغدو العلاقة بين النص وبين الجمهور علاقة تبادلية، يجمع النص بين التجلي الشعري العالي، وبين السلاسة والتلقائية من جهة، وأسلوب السخرية المتهكم على مجموعة من الظواهر ذات الصلة بعالم الفيسبوك نفسه، وهذه العناصر تشكل جزءًا مهما من الخلطة السحرية التي ينبني عليها نجاح نص التركي، سنجد هذا على سبيل المثال في نص نشره على صفحته في التاسعة وأربعين دقيقة من صباح الخميس 24 مارس 2022م:

“قبل أن أنام

أدخل قائمة الأصدقاء، أتأمل صورهم، أحذف عشرة أسماء لأنام قرير العين.

ما حاجتي لخمسة آلاف صديق؟

ليس لديَّ وقت لقراءة خمسة آلاف اسم كل يوم

ولست بحاجة إلى إعجاباتهم على منشوراتي

لأن صفحتي ليست مرتبطة بحساب بنكي.

حذفت ثلاثة شعراء عرب، يقال إنهم من كبار الشعراء

صورهم تبدو مترفعة عن الواقع،

وأنا لست مغرما بالجدية والرزانة

أحب البسطاء

بإمكاني أن أحذف شاعرا كبيرا

وأضع مكانه بائعا متجولا،

أحب الباعة المتجولين

الذين يلاحقون أرغفة الخبز في متاهة كبيرة من الشوارع والأزقة.

لا أحب الذين يلتقطون الصور بجانب سياراتهم الفخمة

أو بجانب منزل أنيق لا يخصهم

الذين ينشرون صور وجباتهم الثلاث كل يوم،

الذين يضعون صور الرؤساء والحيوانات المفترسة،

الذين يضعون صور الأسلحة والجثث وأخبار المعارك،

لست بحاجة إلى إضافة كل هذا إلى روحي المتعبة.

لم يعد يهمني أن أكون شاعراً

أحتاج أن أعيش كبائع السمك الذي لا يتأمل في عيون الأسماك وهي تتقافز في بركة الزيت،

أن أعيش كعامل نظافة يتعامل مع الأشياء على أنها قمامة..

أن أعيش كنجار لا يتعامل مع الأشجار بذاكرة مليئة بالحطب”..

النص ينكتب بلغة بسيطة، ويدشن السرد بذكاء من خلال أفعال توحي بالآنية: أدخل، أتأمل، أحذف. ثم تبدأ عبارات النفي المعللة:

“ما حاجتي لخمسة آلاف صديق؟

ليس لديَّ وقت لقراءة خمسة آلاف اسم كل يوم

ولست بحاجة إلى إعجاباتهم على منشوراتي

لأن صفحتي ليست مرتبطة بحساب بنكي”.

الموضوع وأسلوب معالجته يلقيان صدى كبيراً بين العائشين في عالم الفيسبوك، لقد ظل الشعر عبر تاريخه الطويل مرادفاً للقدرة على التعبير عما نشعر به، ولا نحسن قوله بطريقة مدهشة وجذابة، وهذا ما يفعله التركي بكل بساطة في نصه. لكن النص لا يكتفي بهذا، هو أيضاً ينال من عروش شعرية متعالية، لم تعد تمثل الجمهور الجديد.

“حذفت ثلاثة شعراء عرب، يقال إنهم من كبار الشعراء

صورهم تبدو مترفعة عن الواقع

وأنا لست مغرما بالجدية والرزانة”.

أسلوب السخرية في جملة “يقال إنهم من كبار الشعراء” ثم إلقاء اللوم على الترفع الذي تشي به صورهم، يلقى ترحيباً ورواجاً عند هذا الجمهور، بمثل ما تجد الجملة الأخيرة “وأنا لست مغرماً بالجدية والرزانة” صدى آخر، لكنه يختلف، إذ الجملة تحيل جمهور الشاعر إلى ما عُرف عنه، وما تحفل به نصوصه من تهكم بالجدية والرزانة، إنها جملة صارت جزءًا من حضوره وعلامات شخصيته عند هذا الجمهور. لذلك تم تعزيزها بما عُرف عنه أيضاً من انحياز للبساطة وشغف بالبسطاء، وهو سيضع صورهم في النص مبللة بالقبول والألفة عند جمهور يشبههم، مقابل صور النقيض التي سيواصل التهكم عليها، وسيستعمل التضاد بين الحب والكراهية “أحب، لا أحب” كمنصتي إطلاق يشكل من خلالها المشهد، وهو مشهد يغترفه من آلاف الصور والحالات التي يعج بها فيسبوك كل يوم:

“أحب البسطاء

بإمكاني أن أحذف شاعرا كبيرا

وأضع مكانه بائعا متجولا،

أحب الباعة المتجولين

الذين يلاحقون أرغفة الخبز في متاهة كبيرة من الشوارع والأزقة.

لا أحب الذين يلتقطون الصور بجانب سياراتهم الفخمة

أو بجانب منزل أنيق لا يخصهم

الذين ينشرون صور وجباتهم الثلاث كل يوم

الذين يضعون صور الرؤساء والحيوانات المفترسة

الذين يضعون صور الأسلحة والجثث وأخبار المعارك

لست بحاجة إلى إضافة كل هذا إلى روحي المتعبة”.

من ثم نصل إلى لعبة النص الأكثر ذكاءً، يحدث ذلك في المقطع الأخير منه، فبعد أن يُنزل الشعراء الكبار عن عروشهم، بحذفهم الذي يعني إلغاء الحاجة إليهم، وفي اللحظة التي يعلن فيها أنه لم يعد يهتم لكونه شاعراً، يدخل النص بنا انفلاته الشعري الأكثر علواً، والأجمل من ذلك أن هذا الانفلات الشعري العالي ينكتب في لغة تنتزع شعريتها من أكثر الأشياء عادية ويومية:

“أحتاج أن أعيش كبائع السمك الذي لا يتأمل في عيون الأسماك وهي تتقافز في بركة الزيت،

أن أعيش كعامل نظافة يتعامل مع الأشياء على أنها قمامة..

أن أعيش كنجار لا يتعامل مع الأشجار بذاكرة مليئة بالحطب”.

إن مشهد عيون الأسماك وهي تتقافز في الزيت، والتفكير في الأشياء وفق اعتياداتنا، كما في حالة عامل النظافة، والذاكرة المليئة بالحطب، لا يكمُن جمالها في كونها التقاطات مذهلة فحسب؛ بل ينبع جمالها من سياقها في النص بمجمله، ثم من سياقها في مقطعها، ومن طريق إنباء الجملة الخاصة بكل منها.

حصد هذا النص منذ نشره في التاريخ المشار إليه وحتى معاينتي له مساء السادس من إبريل 2022م، 669 إعجابا و12 تعليقاً. وهذا نجاح غير عادي بمقاييس الشعر عامة، ومقاييس قصيدة النثر خاصة. النجاح هنا يعود إلى الخصائص التي سبق ذكرها، كما يعود إلى غرضية النص، وتخليه الكامل عن شرط المجانية، وأكثر من ذلك عدم تفكيره في النقد المتعالي ووصاياته المتزمتة.

على هذا المنوال ستمضي قصيدة النثر الفيسبوكية كما يكتبها عبدالمجيد التركي، بوصفها خطاباً شعرياً يكرس نفسه للحديث بصوت البسطاء من جهة، ويستجيب لثقافة المفسبكين واهتماماتهم اليومية، وفي هذا السياق سنقرأ نصوصاً كثيرة تعانق نفس الاجتراحات. فإذا كانت البساطة بوجودها المكتنز مقابل التعالي بزخرفه الكاذب، هما ثيمة النص السابق، فإن حياة المدينة ملتبسة بالوضع الشائك الذي نتج عن الحرب؛ مقابل حياة بلدة الشاعر العتيقة الهادئة، وذكريات العيش الهانئ فيها، هي ثيمة نص آخر، يتجادل فيه الماضي والحاضر، ويتم من خلال التقابل بين النقائض تشريح ويلات الحرب وصعوبات الحياة الناتجة عنها عبر مصفوفة من التفاصيل والأحداث اليومية. بطريقة تصل إلى المتلقي الذي يلتحم بالنص شاعراً أنه نصه الخاص، على هذا النحو:

“أفسدتني المدينة..

أردد اسم (العاقل) عشرات المرات كل يوم

أحتفظ برقمه في قائمة الهاتف..

ليس بيني وبينه أي معرفة..

يقرأ اسمي مكتوباً بخط عريض على اسطوانة الغاز فقط..

لم يصادف وجهي في أي صحيفة..

يؤلمني أن أحتفظ برقمه لهذا الغرض..

صاحب الـ(وايت) أيضاً وضعت رقمه في قائمة المفضلة..

أتصل به كل أسبوع

ويتصل به ابني وجميع إخوتي..

يأتي فأتذكر ذلك المقطع الترحيبي في فيلم الرسالة..

وأتذكر ماء القرية المجاني الذي لا يضطرك إلى الاحتفاظ بأرقام الغرباء.

بائع البترول في السوق السوداء

لا أنسى أن أرسل له بانتظام: جمعة مباركة يا غالي.

في القرية

لن أتحدث عن الكوليرا

لن أنشغل بقراءة أخبار الرئيس العالق في برزخ الرياض..

ولن أضطر إلى مشاهدة القتلى وقراءة التعازي كل يوم..

سأخفي عنهم أنني كنت صحفياً

وأعيش بدون مرتب منذ سبع سنوات.

للمدينة قدرة على تدجين الجبال وتحويلها إلى مخازن للصواريخ..

على تعبيد طريقك بالسواد..

كل شيء في المدينة معلب

يختصرون الرجولة في حبة زرقاء

والشفاء في حبة سوداء.

سأعود إلى القرية..

ما زال اسمي محفوراً على أحجارها التي اختبأت من شراهة الديناميت..

ما زالت مكحلة الجامع الكبير تعرف عيوني..

وما زال وجهي مرسوماً على زجاج النوافذ

وأنا أبتسم لنفسي كل صباح

وأتجنب ألا تنقسم صورتي في مرآة الصالة المشروخة”.

بهذه الطريقة الالتفافية يشاغب التركي ظروف الحرب، يعري الظواهر المرتبطة بها، يرصد إرغاماتها المزعجة، وغرائبية مفارقاتها، ويحولها إلى كوميديا سوداء، تضج سخرية وتمتلئ بمشاهد بالغة الإيلام رغم طرافتها المتجلية في تضخم دور عاقل الحارة بسبب ارتباطه بأزمة الغاز، ومثله صاحب الوايت “صهريج الماء” الذي تضخم حضوره بسبب أزمة توفر المياه، وكل ذلك مقابل تضاؤل دور الشاعر الصحفي المشهور، وبالتالي أدوار معظم جمهوره المتابع لصفحته، فقد التقط وجعهم، وبمثل ما وضع مكان عيشه الأول مهرباً ونقيضاً لوجع المدينة، فقد وضع أمكنة عيش معظم ذلك الجمهور مهرباً ونقيضاً لأوجاع سائر المدن التي يعيشون فيها.

قصيدة التركي الفيسبوكية تلتحم حتى بتفاصيل ومألوفات يومية يعيشها جمهوره على صفحاتهم، وهو يقدم تلك التفاصيل متناسجة بعادات وتفاصيل حياتية تشبه تفاصيل حياتية خبرها الكثير منهم، يقدمها لهم وقد حولها إلى مخلوق شعري يصيبهم بالدهشة دائماً:

“حين أنام

أتمنى لو أمتلك كيساً أسود أخبئ فيه رأسي..

الكيس الذي يرتديه أحدهم حين ينتقل من حياة إلى أخرى

كي لا يرى شيئا أثناء عبوره..

وكأن حبل المشنقة ليس سوى آلة الزمن.

أستخدم الوجوه المبتسمة كثيرا في مراسلاتي..

وأملأ سلال المهملات بالورود..

وحين أجلس على كرسي الحلاق

أتذكر كرسي الإعدام

وتلك الإسفنجة التي لا بد أن تكون مبلولة على الرأس..

أحدق في مرآة الحلاق فأرى زبائنه خلفي

وكأنهم سيهتفون بصوت واحد: الإسفنجة يابسة”.

هذا النص مثلاً يضعنا أمام صورة متعددة المشاهد؛ تشبه فيلما سينمائياً قصيرا، الدخول إلى النص لافت جدا،ً وهذه سمة من سمات قصيدة النثر الفيسبوكية كما يكتبها التركي، إنه يكتب الأشياء كما نعيشها، الفارق هو أنها تكتسب في نصه شعرية تتخلق من عنصر السرد، وما يمنحه للنص من ممكنات، وعنصر التشبيه بأشكاله المختلفة، المؤكد كقوله: “أتمنى لو أمتلك كيساً أسود أخبئ فيه رأسي، الكيس الذي يرتديه أحدهم حين ينتقل من حياة إلى أخرى”، والمجمل كقوله: “وكأن حبل المشنقة ليس سوى آلة الزمن”، والتمثيلي كقوله: “وحين أجلس على كرسي الحلاق أتذكر كرسي الإعدام”، ثم عنصر المفاجأة في قفلة الختام، وهي تمثل ذروة النص:

“وتلك الإسفنجة التي لا بد أن تكون مبلولة على الرأس..

أحدق في مرآة الحلاق فأرى زبائنه خلفي

وكأنهم سيهتفون بصوت واحد: الإسفنجة يابسة”.

وفق هذا التكنيك سيتجلى عدد لا بأس به من نصوص التركي، وخلال معايناتي لعدد كبير من النصوص على صفحته، وصلت إلى قناعة بنجاعة هذا التفكير الشعري في الوصول إلى الجمهور.