يحكي مسار التعليم الديني بالجامع الأزهر، وأوكسفورد قصة حضارتنا وحضارتهم ما بين التفاعل والانعزال، والتطور والجمود، والاستقلال والوصاية. بدأ التعليم بالجامع الأزهر أقدم مدارس الشرق سنة ٩٨٩م، وبعده بحوالي مئة عام، تأسست أوكسفورد أقدم مدارس الغرب الناطقة بالإنجليزية، على غرار الأزهر في قواعده وأروقته العلمية، ونظامه الوقفي، وفي الوقت الذي لم تكن أوروبا قد عرفت المكتبات العامة، كان بمكتبة الجامع الأزهر في القرن العاشر الميلادي مليون وستمائة ألف كتاب، وذلك قبل أن يُفكّر الخليفة في بيعها؛ ليُسدد المرتبات المتأخرة للجند والموظفين.

لكن سرعان ما تجمّد الأزهر وتحرّكت أوكسفورد، فسبقت الأزهر، بسبع قرون، في التحوّل إلى نظام التعليم الحديث، فأنشأت أوكسفورد الكليات في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي؛ لتدريس العلوم والفنون بينما تأخّر الأزهر في ذلك إلى منتصف القرن العشرين عندما دُفع إليها دفعا بتوجيه من السلطة السياسية سنة١٩٣٠. وفي الوقت الذي جمد فقه الوقف في الأزهر، طوّرت أوكسفورد نظامها الوقفي ملتزمة في إدارته بشفافية مالية وقانونية صارمة؛ ليصل الوقف سنة ٢٠١٧، إلى نحو ١٤٢٩ مليون إسترليني (١٧٨٦ مليون دولار)، متمتعة باستقلالية عن الحكومة البريطانية في إدارة كامل شئونها، حتى أصبحت واحدة من أفضل عشر جامعات عالمية.

وبالقدر الذي شجّعت أكسفورد مبكرا محاولات النقد، ومحاكمة أنساق المجتمع الثقافية، والدفع نحو المزيد من التفكير العلمي والعقلانية والإبداع والتفاعل مع متطلبات الواقع بما يُحدث حالة من التطوير والتغيير المستمر، أحبطت تلك المحاولات في الأزهر قديما؛ مثلما حدث مع أول دراسة نقدية لنظام التعليم الأزهري للشيخ محمد الأحمدي الظواهري في كتابه: “العلم والعلماء ونظام التعليم” سنة ١٩٠٧، الذي دعا فيه إلى إصلاح الأزهر، وكان ينحو في دعوته منحى شيخه محمد عبده، فأغضب الكتاب الخديوي عباس حلمي الثاني، وشيخ الجامع الأزهر الشيخ الشربيني، وأثار ضجة كبيرة.

ومثلما حدث مع الشيخ عبدالمتعال الصعيدي في محنته الأولى، عندما نشر كتابه: “نقد نظام التعليم الحديث في الأزهر” سنة ١٣٤٢هـ – ١٩٢٤م، منتقدا نظام العالمية الجديد (الإجازة العالية) لما فيه من تكرار لسلبيات النظام القديم، من إهمال التخصص في العلوم، واقتصار كتبه على متون غامضة معقّدة تدور حولها الحواشي والشروح، واعتماده على طريقة تقليدية تلقينية في التدريس، لا تعنى بتربية ملكة الفهم والنقد، وتفتقد التدرّج، فتأخذ المبتدئين بما تأخذ به المنتهين، داعيا إلى تعليم اللغات، وإرسال بعثات إلى أوروبا، وإنشاء نادٍ ومجلةٍ للأزهر والمعاهد الدينية، وإنشاء مجمع علمي ولجنة تأليف، ومطبعة، فقامت الدنيا، ولم تقعد وأُحيل للتحقيق الذي أوصى بعزله من المعاهد الدينية إلا أن العقوبة خُففت إلى دون ذلك.

من ناحية أخرى، احتفظت أوكسفورد عبر تاريخها بمسافات بعيدة تفصلها عن تقلبات السلطة السياسية بينما عجز الأزهر عن قطع الحبل السري الرابط بينه وبين السلطة السياسية، فمن رحم المشروع السياسي وبتوجيهٍ منه وُلد إصلاح الفكر الديني وتطوير التعليم الأزهري، ما جعله تابعا له، ومتأثرا به، بل ومغضوبا عليه أحيانا، إذ لا تخلو العلاقة بين الإصلاحي والسياسي في تجاربنا الحديثة من وقوع تعارض يُؤدي إلى التضحية بالإصلاحي بل ومعاقبته، فبعد جهود الشيخ الأزهري رفاعة الطهطاوي في تأسيس المدارس وإدخال العلوم الحديثة وإتاحة الفرصة لتعليم المرأة في عهد محمد على، نُفى رفاعة الطهطاوي إلى السودان، وأُوقف مشروعه في عهد الخديوي “عباس الأول” في ٤ ديسمبر ١٨٤٨، وبعد موت “عباس الأول” في مؤامرة من مؤامرات القصور ١٦ يوليو ١٨٥٤، وتولّي الخديوي “سعيد باشا” حكم مصر يأمر بعودة الطهطاوي من منفاه، ويُسند إليه نظارات مدارس: الحربية والهندسة ومصلحة الأبنية، ومشروع طبع كتب التراث في مطبعة بولاق، لكن فجأة على عادة الشرق يعزل الخديوي رفاعة الطهطاوي من العمل عام ١٨٦١، ويبقي دون عمل رسمي إلى أن مات الخديوي سعيد.

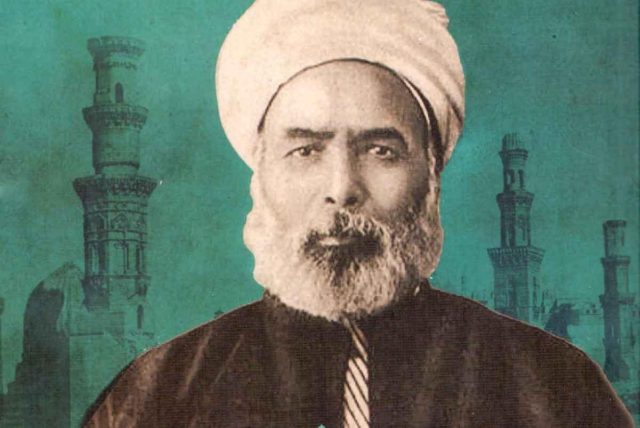

وفي محفل تتويج الخديوي توفيق على عرش مصر يُقدّم الخديوي السيد جمال الدين الأفغاني إلى المصريين قائلا: “أنت موضع أملي في مصر أيها السيد”، بضعة شهور ويأمر الخديوي بترحيل “أمله” عن مصر في ٢٤ أغسطس ١٢٣٦هـ – ١٨٧٩م، وتحديد إقامة تلميذه الشيخ محمد عبده في قريته، وبعد عامٍ من الإقامة الجبرية؛ يعفو الخديوي عن الشيخ محمد عبده، ويُسند إليه رئاسة تحرير جريدة الوقائع المصرية، لكن سُرعان ما غضب عليه الخديوي مرة ثانية، وأصدر أمرا بنفيه خارج مصر لمشاركته في ثورة عرابي ١٨٨١، وبعد ست سنوات من النفي، يعفو الخديوي عن الشيخ شريطة ألا يعمل بوظائف التعليم.

يرث عباس حلمي الثاني حكم مصر ويُقرّب الشيخ محمد عبده، ويُسند إليه وظيفة أول مفتي للديار المصرية، وعضوية مجلس إدارة إصلاح الأزهر، لكن لا تمضي سوى بضع سنوات ويغضب الخديوي على الشيخ؛ لوقوفه منه موقف الندّ للند، وتصديه لمساعي الخديوي في الاستحواذ على الأوقاف، ويُؤلب عليه الجامدين من علماء الأزهر، وزاد الطين بلّة فتوى الشيخ في هذا التوقيت بجواز الأكل من طعام غير المسلمين والتزيّ بزيهم (البدلة)، واتّهم الشيخ في دينه؛ حتى مات الشيخ حزنا سنة ١٣٢٣ هـ – منتصف يوليو ١٩٠٥م.

وفي عهد الملك أحمد فؤاد الأول تُسند مشيخة الأزهر إلى الشيخ محمد مصطفى المراغي الذي لم ينسَ قول الإمام محمد عبده للخديوي عباس حلمي الثاني: “إن إصلاح الأزهر أعظم خدمة للإسلام، وإصلاحه إصلاح لجميع المسلمين” فيُشكّل لجنة برئاسته لدراسة سُبل إصلاح الأزهر، منتهيا إلى ما عُرف تاريخيا بمذكرة المراغي لإصلاح الأزهر التي أثارت سخط الملك والجامدين من الأزهريين، وزاد الأمر سوءا فتوى الشيخ بجواز ترجمة معاني القرآن الكريم، وهذا ما رأى فيه الأزهريون بابا لتحريف القرآن الكريم، واضّطر الشيخ إلى تقديم استقالته في جمادى الأول ١٣٤٨ه – 2 أكتوبر ١٩٢٩م، والابتعاد عن الأزهر قرابة خمس سنوات، حتى ثار طلاب الأزهر مطالبين بعودة الشيخ المراغي هذه المرة، ليس من أجل مذهبه الإصلاحي بل لأجل قوته في الدفاع عن حقوقهم، فلم يعد خريجو الأزهر وحدهم من يعمل بوظائف القضاء والتعليم، فبات ينافسهم بقوة خريجو مدرسة القضاء الشرعي ودار العلوم سيما أنّهم يجمعون بين العلوم القديمة والحديثة، وهذا ما دفع الأزهريين إلى قبول إجراء الشيخ المراغي ومن قبله الشيخ الأحمدى الظواهري إصلاحات محدودة، منها إدخال بعض العلوم الحديثة إلى الأزهر بعد عقود من الجمود والتقليد والرفض لمحاولات الشيخ محمد عبده.

وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر ومشيخة الإمام محمود شلتوت للأزهر يصدر قانون تطوير الأزهر١٩٦١، متضمنا حزمة من الإصلاحات التي قبلها الأزهريون على مضض وارتياب، فيُعاد هيكلة الكليات الشرعية، ولأول مرّة تُنشأ كليات عملية، ومعهد للطلاب الوافدين، وتُدرس اللغات الأجنبية ضمن برامج التعليم، ويُسمح للفتيات بالالتحاق بالأزهر، لكن كما منح القانون للأزهر سلب منه، فنُقلت صلاحيات شيخ الأزهر إلى وزير خاص بشئون الأزهر؛ ما دفع بالشيخ محمود شلتوت إلى تقديم استقالته.

هكذا جاء تطوير الأزهر متأخرا عن أوكسفورد قرابة سبعمائة عام، وشأن كل محاولة إصلاحية تأتي من أعلى تمسّ الحجر وتخطئ الإنسان، تُغيّر في الشكل واللوائح لكنها قد لا تنجح في إقناع العقول بضرورة استكمال مسار التغيير، فالمشروع السياسي للخديوي ثم الملك ثم الرئيس هو ما دفع الأزهريين نحو التغيير، وليس قناعتهم بالرؤية الإصلاحية التي طرحها إصلاحيون أمثال الطهطاوي أو عبده أو شلتوت، وفرق كبير بين أن يكون الإصلاح جوهريا حقيقيا نابعا من حيوية وتفاعل الأزهر مع أفكار التراث المتنوعة ووليد مشكلات الواقع وأسئلة الحاضر ومنفتحا ومتشابكا مع الحضارة الحديثة، وبين أن يكون إصلاح الفكر الديني لتحقيق غايات سياسية مباشرة يصيبها التغيّر أو التراجع أو الفتور.

لا تختلف تجربة الشيخ شلتوت مع الرئيس عبد الناصر عن تجربة الشيخ رفاعة الطهطاوي مع الخديوي محمد على باشا وأبنائه، ولا عن تجربة عبده مع الخديوي توفيق وعباس حلمى الثاني، ولا عن تجربة المراغي مع الملك فؤاد وفاروق، كلٌّ منها يُمثّل حلقة من حلقات التداخل بين المشروع السياسي ومسار إصلاح الفكر الديني، الذي من شأنه أن يُضعف المسار الإصلاحي؛ فرغم أن الإصلاح كفاعلية فكرية نوع من ممارسة السياسة بآليات الفكر، والممارسة السياسية نوع من ممارسة الفكر بآليات السياسة إلا أنّ بينهما اختلاف نوعي من حيث الآليات والغايات، ففي الوقت الذي تنشغل الممارسة السياسية بالهموم الآنية للسلطة وتسعى نحو اليومي والمتغير والمباشر في خضم انشغالها باتخاذ القرارات، ينشغل المفكر الإصلاحي بتحليل وتفسير ظواهر أكثر عُمقا وأبعد مدى، ويسعى نحو الجوهري والثابت والحقيقي الذي يقترب من حدود العلم.

وهذا ما نفتقده في واقعنا المعرفي المعاصر فتراجع التجديد والإصلاح الذي يتطلب حيويّة فكرية، لا تنبع من المكانة الروحية لمؤسسة أو مدينة، ففي فترة ازدهار الحضارة الإسلامية نهضت مدن وليدة مثل البصرة والكوفة، ولم تنهض مدن ذات مكانة روحية مثل مكة والمدينة. فالتجديد والإصلاح يأتي من تشجيع التفكير الإبداعي الحرّ والتواصل النقدي الخلاق للاستفادة من آليات إنتاج المعرفة في مجالات الدارسات الإنسانية.

ويظلّ السؤال كيف يكون التجديد والإصلاح للفكر الديني؟

– أول طريق الإصلاح أن يُفسح الخطاب الديني الميدان لكل الأوجه التراثية وكل الآراء الفكرية حتى نخرج من حالة التصنيف المستمر والثُنائيات التي لا تنتهي.

– من أخطر معوقات التجديد، استشعار المؤسسات الدينية كفاية الموروث، والتوسع في مفهوم الثوابت، ما أضعف مسار التجديد الفقهي، وجعله غير قادر على مسايرة المشكلات المجتمعية.

– إنشاء مركز للدراسات والبحوث، وآخر للتعليم والتدريب؛ يعتمد على نتاج الإصلاحيين من علماء الأزهر الشريف، يحظى بقبول المؤسسات الدينية وفي الوقت نفسه يحظى باستقلالية تبتعد به كل البعد عن الأداء الوظيفي الروتيني، ويكون منوطا به وضع خطط التطوير ورؤى التجديد والإصلاح على جميع مستويات الفكر الديني.

– أن يكون ضمن مناهج التعليم الأزهري الجامعي كتاب عن أطوار الفكر الديني، فيحكى المراحل التي مرّ بها تطور الفكر الديني خلال القرن الأخير، ليتعرف أبناء المؤسسات الدينية أين كان يقف الفكر الديني وإلى أين وصل؛ وحتى يتأكد لديهم أنهم أمام فكر يتغير ويتطور.

– أن يتبنّى الأزهر استراتيجية التساؤل المستمر؛ ليكون قادرا على إيقاظ الفكر الإسلامي من سباته العميق، واستعادة الفريضة الغائبة، فريضة التفكير بما يُمكنه من مواجهة فكر التطرف، فـالتساؤل المستمرّ والمراجعة الدائمة الآلية القادرة دائما على تشكيل ثقافة العامة وتصحيح الأخطاء الشائعة، والتقدّم نحو مزيد من الاجتهاد. بما يجعل الإصلاح فعلا مستمرا لا يتوقف.. يبدأ من الحاضر والراهن، وينطلق إلى الماضي والتراث، ثمّ يرتد إلى الحاضر مرة أخرى في حركة لا تهدأ ولا يقرّ لها قرار، إنها حركة الوجود والمعرفة التي تؤكد الحياة وتنفى سكون الموت.

– أن تُجيب المؤسسات الدينية التعليمية والبحثية والوعظية، عن أسئلة الإصلاح الفكري المؤجلة وتكرار تلك الإجابات، حتى تصبح من مفردات الثقافة الإسلامية الشائعة، متجاوزة الطروحات والإجابات الجاهزة التي تقفز على معطيات التاريخ وتتجاهل الواقع، فالتأسيس لخطاب ديني جديد، تُطرح فيه الأسئلة المؤجلة ويُفكر فيها علماء الأزهر بصوت مقروء، يشارك العامة والخاصة المسكوت عنه من قضايا إصلاح الفكر الديني، إيمانا بحق الجميع في المعرفة، هو الضمانة الحقيقية من فكر التطرف الذي إن غُيبت جماعاته اليوم؛ إلا أن أفكارها ستعود في الظهور مستقبلا بلافتات جديدة؛ لأننا مازلنا لم نُواجه أفكارهم التي تعيش تحت جلد الثقافة الإسلامية؛ ولمواجهة تلك الأفكار نحن في حاجة إلى طرح أسئلة على غرار أسئلة المشروع الفكري لأئمة الإصلاح داخل الأزهر، فليس هناك أمل في مواجهة فكرية مع جماعات التطرف دون تجديد وإصلاح حقيقي يبدأ بمساءلة الفكر الديني بشكل عام.

– اختزال التكوين المعرفي للمفتي في العلوم التراثية الشرعية واللغوية، وإغفال دراسة العلوم الاجتماعية يُضعف من قدرة الفتوى على التفاعل مع الفضاء الاجتماعي، ويجعل أحكامها إزاء الظواهر الاجتماعية والعلاقات والتفاعلات الإنسانية غير دقيقة، فالقضايا التي تتصدى لها الفتوى تثير عدة تساؤلات واستفسارات تتعلق بحقائق الحياة الاجتماعية، وتُركّز على فهم وتحليل نشاطات الإنسان المختلفة، وتُحاول تعليل أسبابها وتشخيص نتائجها وملابساتها؛ نظرا لتداخل جميع الوظائف الاجتماعية واتصال كلّ أجزاء الحياة الاجتماعية اتصالا وثيقا، وهذا يتطلب العديد من العلوم والمعارف التي لها صلة بالإنسان وحركة الاجتماع يتعين على صانع الفتوى دراستها.

– الاستفادة من تنوّع الموقف التراثي من السنة، في إعادة تصنيف وتبويب السنة وفق رؤية مدرسة الرأي، التي تُميّز بين سنة الوحي، التي هي بيان نبويّ لمراد الله، وسنة العادات الخاضعة لسياق الوجود الاجتماعي والزمني له صلى الله عليه وسلم.

– فرق كبير بين مناهج تُدرّس موضوعات عن الإيمان، ومناهج تدّرس مباحث من علم الكلام، ففي مقررات الأزهر؛ يدرس الطلاب في مادة التوحيد، مباحث من علم الكلام دراسة تركّز على مذهب بعينه بعد أن تُقارن بإجمال رأي المذهب الأشعري بآراء مذاهب المتكلمين الأخرى في المسألة، في منهجية قائمة على التلقين لا التفكير، وتغيب الأسئلة الأكثر إلحاحا التي يستدعيها الطرح اللاديني اليوم.

– إعادة النظر في طريقة كتابة السيرة النبوية، فكتب السيرة المتداولة اختزلت سيرة النبي، صلى الله عليه وسلم، في صورة القتّال المُحارب الذي يخرج من غزوة ليدخل في أخرى، وهذا ما استفادت منه جماعات التطرف في محاولة منح مشروعية لأفكارهم الصدامية، متجاهلين الأدوار الاجتماعية للنبي صلى الله عليه وسلام، والتي كان لها أثر كبير في نشر قيم التسامح، والعدل والحرية، متجاهلين، كذلك، أن المواجهات العسكرية التي خاضها، صلى الله عليه وسلم، فُرضت عليه فرضا من قومٍ رفضوا حقّ المسلمين في الاختلاف العقدي، وسَعَوا إلى إبادتهم.

أخير سيظل العقل الإصلاحي، رغم ما يُلقى في طريقه من عراقيل، وما يتعرض له من اغتيالات معنوية، يُواجه الاستقطاب الأيدلوجي والتّعصب والشّحن العاطفي بمزيد من العقلانية والحوار والنّقاش، ويتصدى لدعوات الكراهية بالدعوة إلى التسامح والتعايش.