[الخوف خواف

وعيونه حويطة

يا حببتي أنا بحقد ع الحيطة

علشان الحيطة..

مبتحزنش أحزاننا

ومبتحلمش أحلامنا

ورانا الموت وقدامنا

طيب.. “نعمل أيه”]؟

(الشاعر: بدوي جمعة)

بنى سويف ـ 1986

كنت أمشي ذات مساء معتم ضبابي، مع صديق بلدياتي اسمه رجب محمد فرج، رحل أثناء تأديته الخدمة العسكرية للوطن. الوطن الذي ربما لا يعرفه ولا يعرف عن أمثاله أي شيء ـ ونحسبه عند المولى العلي القدير شهيداً من شهدائنا الأبرار.

الجو شديد البرودة ونحن نسير في شارع اسمه “الجمهورية”، يربط بين شارعين كبيرين في المدينة: الأول اسمه شارع صلاح سالم ـ أي زمن مصر بعد يوليو 1952. والثاني اسمه شارع ترعة الإبراهيمية ـ أي زمن ما قبل يوليو 1952.

الشارع نظيف، وهادئ، وإضاءته قليلة، وخافتة، والمارة فيه لا يتعدون أصابع اليد. صديقي رجب الذي عاش طفولته في القاهرة تعلم فيها حب السينما؛ لكن عندما ضاقت العاصمة وضيقت على أسرته سبل العيش الكريم فيها، عادت الأسرة إلى القرية مرة جديدة.

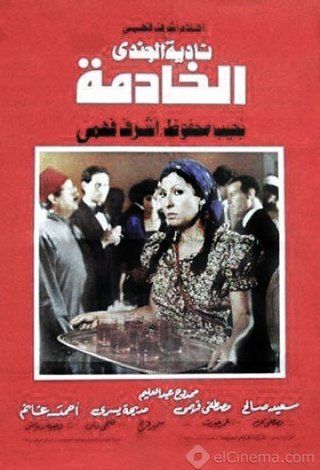

في القاهرة ترك رجب طفولته، وأحلامه، وأصدقاءه، لكنه لم يترك فيها حبه وعشقه للسينما. في هذا المساء ظل بابتسامته البسيطة الحانية، وطيبة قلبه النقي، يقنعني بدخول السينما معه. أنا الآن أمشي بجواره أهز رأسي بالموافقة مرة، وبالرفض مرة أخرى. استمر هكذا حالنا حتى وجدنا أنفسنا في نهاية الشارع ـ مع تقاطع شارع ترعة الإبراهيمية ـ أسفل أفيش كبير لفيلم يحمل عنوان “الخادمة” ومكتوب عليه اسم أبطاله (نادية الجندي وممدوح عبد العليم وسعيد صالح.. وغيرهم) وفي هذه اللحظة انضم لنا صديق ثالث يكبُرنا بعدة سنوات من أبناء المدينة كان في طريقه لمشاهدة الفيلم.

بدأ رجب يوضح ويشرح لنا ما سمعه عن الفيلم، وإذ بي يتسمر نظري على اسم نجيب محفوظ. (الفيلم عن قصة له وسيناريو لمصطفى محرم). أما صديقنا الثالث فثبت نظره على صورة نادية الجندي! قلت لهما: طالما اسم الكاتب نجيب محفوظ على الأفيش فمن المؤكد سيكون فيلماً رائعاً. هز رجب رأسه قائلاً: هذا صحيح. أما صديقنا الثالث فوضع يده على كتفي ثم قال وهو يضحك: “بقي يا سِيدي أقولك نادية الجندي تقولي نجيب محفوظ!.. عموماً يله بينا..هيه ليلة باينة من أولها”! سِرنا ثلاثتنا لمشاهدة الفيلم، حفلة الساعة التاسعة، في سينما “الأهلي” هكذا كان اسم*ها آن ذاك.

صالة العرض ـ بعد مرور 40 دقيقة

بدأ الفيلم الذي دارت أحداثه حول المرأة فردوس (نادية الجندي) التي اتفقت مع عشيقها “أبوسريع” على الإيقاع بـ ابن مخدمتها الشاب علاء الطالب الجامعي (ممدوح عبد العليم) لتتزوجه، وتستولى على ممتلكات الأسرة.

نحن الثلاثة نتابع باهتمام شديد. صديقى رجب يُركز على أحداث الفيلم وشخصياته. وصديقنا الثالث يُركز مع نادية الجندي. أما أنا فجاء تركيزي – دون قصد – مع نظرة عيني الفنان ممدوح عبد العليم، التي أشعرتني بالخوف. فنحن أبناء الريف نعيش دائماً مع الخوف. الخوف من الفقر. الخوف من العتمة. الخوف من ظلام الليل. الخوف من مكبر صوت المسجد الكبير إذا ما داهمنا في غير موعد الأذان. لحظتها نعرف أننا سنودع بعد قليل شخصاً مات من أهلنا وميكروفون المسجد سيعلن نبأ رحيله.

في القرية الخوف معنا في الصباح وفي المساء، في الغيضان وتحت ضِل البيوت، في الضجيج وفي السكوت. في عتمة الليل الحزين، وفي أجران القمح إذا ما شبَّ فيها حريق. وفي الطريق للمقابر أو لصلاة الفجر في ليلة شتاء ممطرة. الخوف ـ نحن أبناء الريف ـ نعرفه جيداً، ويعرفنا جيداً، فهو يولد معنا، ويعيش فينا، ونشعر به دائماً.

في ذلك المساء- بعد انتهاء الفيلم- خرجنا من السينما وعدنا إلى سكن الطلبة الذي كنا نعيش فيه؛ لتظل معي طيلة الليل نظرة عيني الفنان ممدوح عبد العليم التي تشعرني بالخوف، وتذكرني بنظرة عين الفنان زكي رستم وهو يتحدث إلى الفنانة فاتن حمامة في فيلم “نهر الحب” وهو يقول لها: “ما دام خالد مات.. يبقى إنت طالق يا نوال”! عدت إلى سريري محاولاً النوم وأنا أفكر في تلك النظرة مرة أخرى.

القاهرة ـ 1998

استمرت الحياة، ودارت دورتها، وبدأت أتابع أعمال ممدوح عبد العليم (نوفمبر 1956 ـ يناير 2016) فيما هو متاح له أمامي من أعمال في السينما أو الدراما، كـمسلسل “ليالى الحلمية” وفيلم “بطل من ورق” إلى أن جاء مسلسل “الضوء الشارد” الذي في ذلك العام ودور “رفيع بيك”

الذي لعبه باحترافية، واقتدار، وقناعة، ليؤكد ـ بالنسبة لي ـ قدرته التمثيلية المبهرة، والتي تُعبر عنها دائماً نظرة عينيه الصادقة فيما يؤديه من أدوار سواء كانت سينمائية أو درامية.

فى مسلسل الضوء الشارد لحظت أن شخصية “فرحة” (منى زكي) تخاف من نظرة عينيه مثلي، و”نفيسة” (رانيا فريد شوقي) تخاف مثلي، و”صبري” (هادي الجيار) يخاف مثلي. فضلاً عن “موزة” (حنان سليمان) و”دمراني” (سامي مغاوري) وغيرهم من أبطال العمل الذي أخرجه مجدي أبو عميرة، عن قصة وسيناريو وحوار الراحل محمد صفاء عامر.

شارع القصر العيني ـ صيف عام 2007

أقف في شارع جانبي منه، قبل وداعي الكاتب والسيناريست مجدي صابر، حيث كنت معه وقتها لأمر ما لا أذكره الآن. تركني مجدي صابر دقائق ليمر على كل من يصادفه في الشارع من ساسة الجراجات وحراس العمارات وعمال النظافة وبعض المارة؛ ليضع يده في جيبه ويخرج منه ما فيه من فلوس ويدسها بابتسامة صادقة في أيديهم دون أن يعرفهم أو يعرفونه، وأنا أتابعه بسعادة لا أعرف مبرراً لها؛ ربما لأنني كنت أرى الفرحة في عيون هؤلاء الفقراء وقتها.

بعد دقائق جاء وسألنى: إلى أين تذهب يا “معلم”؟ قلت: إلى محطة مترو سعد زغلول للعودة إلى البيت. رد: عموماً.. أنا في طريقى إلى الفنان ممدوح عبد العليم، هل تود المجيء معي؟ قلت: لا. ودعني باستغراب بعدما قال لى بصدق واضح في نبرات صوته: ممدوح عبدالعليم هذا ليس فناناً فقط، بل هو مثقف كبير، درس العلوم الاقتصادية والسياسية، وعندما سأذهب إليه الآن سأجده جالساً وفي يده كتاب يقرأ فيه. ثم قال مجدي صابر بنبرة حاسمة: القراءة هي التي تصنع الممثل الناحج، والكاتب الناجح، والطبيب الناجح، والمهندس الناجح، وحتى الحرفي الناجح.

بعد فترة صمت مني عاد يسألنى: هل التقيت مع ممدوح عبد العليم من قبل أثناء عملك في قسم الفن؟ قلت: لا. هز رأسه وودعني دون أن يسألني لماذا؟ وحسناً فعل ذلك؛ لأنني كنت سأقول له: لم ألتقه لأني كنت – ومازلت – أخاف من نظرة عينيه! ومن المؤكد إنه – أي مجدي صابرـ كان وقتها سينهار من الضحك عليَّ.

المعادي ـ 2016

أجلس على مقهى مع صديقي الشاعر بدوي جمعة عندما استقبلت خبر رحيل ممدوح عبدالعليم المباغت والصادم إثر أزمة قلبية ألمت به وهو في نادي الجزيرة الرياضي. وقتها تذكرت صديقى الراحل رجب محمد فرج الذي عرفني عليه قبل سنوات بعيدة، عندما ألحَّ عليَّ لدخول فيلم “الخادمة” الذي لعب بطولته في سن مبكرة أمام نادية الجندي. وتذكرت السيناريست مجدي صابر وهو يودعني مسرعاً حتى يذهب إليه في نادي الجزيرة قبل سنوات. وتذكرت -أيضاً- نظرة عينيه التي كانت دائماً تذكرني وتشعرني بالخوف. هذه النظرة في ذلك المساء داخل صالة جيم نادي الجزيرة حيث كان يمارس الرياضة داخله لم تنجح – فيما يبدو – في أن تخيف الموت الذي داهمه بصورة خاطفة، ومباغتة، ليرحل ممدوح عبد العليم في مثل هذا اليوم (5 يناير 2016) وهو في منتصف فيلم حياته الإنساني الذى لم يكتمل؛ تاركاً لنا رصيداً كبيراً من صدقه، وثقافته، وصرامته، ونظرة عينيه الحادة، التي تشعرني بالخوف كلما رأيتها بين ملامحه الجادة التى تعد امتداداً طبيعياً لملامح زكي رستم ويحيى شاهين ومحمود مرسي، لتُكمِل لنا صورته الإنسانية والفنية، المكتوب أعلاه وبحروف واضحة:”ورانا الموت وقُدامنا.. طيب نعمل إيه؟