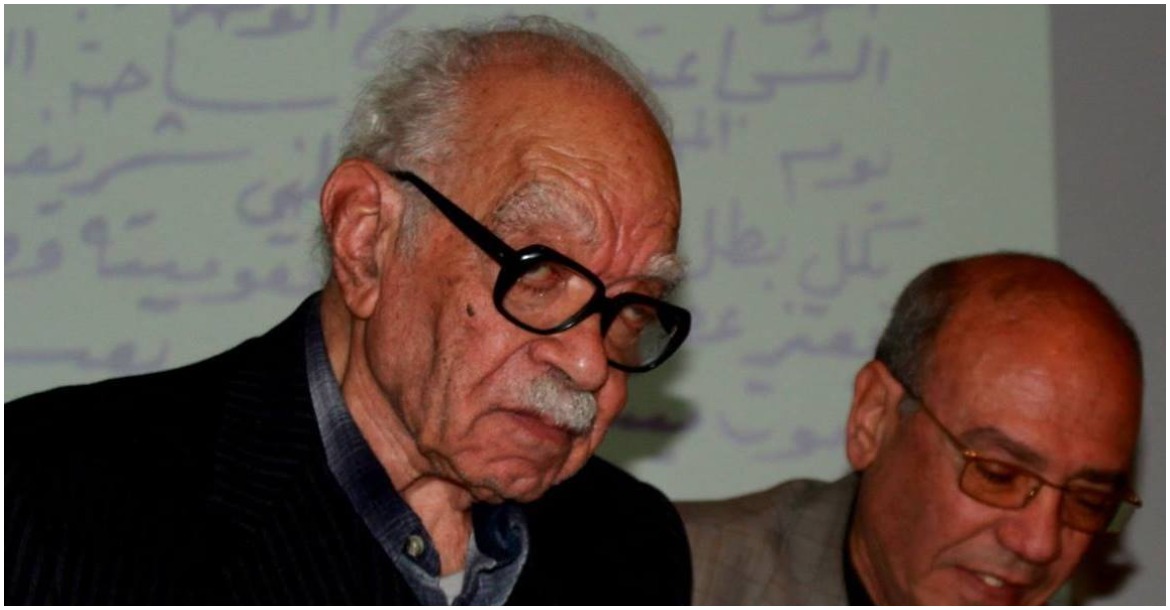

رحيل شيخ قارب المئة حدثٌ جلل شَبَّهَهُ البعض باحتراق مكتبةٍ عامرةٍ بالكتب.. ومازال العلماء يقفون في حيرة من تعقُّد عمل الذاكرة البشرية فآخر تقديراتهم تقول إنَّ حجم الذاكرة البشرية قد يصل إلى 2500 تيرابايت، أي ما يكفي لتخزين ثلاثة ملايين ساعة بث تلفزيوني، يحتاج عرضها إلى 340 سنة!.

والشيخ في قصتنا ليس كأي شيخ.. إنُّه شيخ المناضلين، وأحد المجاهدين الكبار، لكنَّه إضافة إلى ذلك ينتمي إلى فئةٍ من أبهى مخلوقات الله، أولئك “الذين إذا غابوا لم يُفْتَقدوا، وإذا حضَرُوا لم يُعرَفوا” الأنقياء الأخفياء الغرباء.. فطوبى للغرباء.

أحمد محمد مصطفى.. اسم يحمله عدد لا حصر له؛ ليس في مصر وحدها؛ بل في كثير من أقطار وطننا العربي؛ لكنَّه اليوم يستوقفنا؛ لينبهنا ويشحذ وعينا الخامل وأذهاننا المكدودة؛ فنحن أمام قامة من قامات الوطن العالية.. أمام قطعة من قلب مصر ومن روحها.. من صبرها وإيمانها وانكسارها وأحلامها.. دموعها وضحكاتها. رجل كان حاضرا حيث تحب مصر أن تراه منذ شتاء 1946، وحتّى لقيَّ وجه ربٍّ كريم قبل أيام.

“أحمد مصطفى” هو ذاكرتنا التي لا يجب أن تغيب أبدا، هو أملنا الآتي والمتجدد –دائما– في العثور على تلك الكنوز التي تكشف عنها الأقدار لنا؛ لنعلم أنَّ القبض على جمر المبدأ ليس مستحيلا، وأنَّ التفريط والانكفاء واليأس ليست قدرا مقدورا.. صارحني صديقي المنتمي إلى جيل السبعينات الرائع، والدموع تكاد تتساقط من كلماته– بأسفه الشديد، كيف أنَّه لم يعرف الرجل؟ وكيف لم يلتقِ به ولو لمرة واحدة؟.. كيف حرمته الأقدار من وضع قبلة على رأس “أحمد مصطفى”؟ وكيف سكت عنه مؤرخو الحركة ورفاق الطريق؟ وكيف واصل الرجل مسيرته غير عابئ بأي تجاهل أو نكران؟.

لا أحتاج دليلا إضافيا على رداءة تلك الفترة التي نعيشها، والتي تكاد تغرقنا بأخبار التافهين، وتلك الأنباء الصادمة عن عبث الفارغين من أبناء الطبقة ومن لحق بهم.. لكن نُدْرَة ما هو متاح على الشبكة العنكبوتية عن الشيخ العظيم يبعث على الغضب والاستياء إلى أبعد حد.. أمر يصفعنا بفداحة الخطأ ومغبَّة التقصير.. يزيدني عجبا تقريع أحدهم لنفسه؛ لأنَّه فوَّت الفرصة تلو الاخرى للقاءات كان من الممكن أن تكون مطوَّلة مع الرجل؛ لكنَّه ما يلبث أن يُعزِّي نفسه بوجود فيلم تسجيلي عن البطل، ولوحة زيتية رائعة.. وذِكرٍ على استحياء له في مذكرات أحدهم، ونِيَّة مُبْطَنَةٍ لدى شخص ما للكتابة عن مواقف الرجل.. كل ذلك يبعث في النفس الألم.

“بناء الثكنات جريمة وطنية”

من أين نبدأ يا “أحمد”؟.. من أحد أيامي بالمدرسة الابتدائية، وأنا في سن العاشرة، ضاعت تذكرة المترو التي كان من المفترض أن تحملني إلى البيت، لم أكن أملك خمسة مليمات لأشتري أخرى، صارت العودة سيرا على الاقدام أمرا لا مفر منه، في مروري على محطات الترام كنت أتفحص الكتب القديمة التي يعرضها الباعة على الأرض.. “روبن هود”، “أحدب نوتردام”، “العقد الاجتماعي” وكتب “فولتير”.. كانت الجدران طوال الطريق تحمل عبارة واحدة قلما تتغير.. “بناء الثُّكُنَات جريمة وطنية”.

لم يفهم الطفل “مصطفى” العبارة.. احتفظ بها لصباح الغد ليسأل عنها معلم التاريخ الذي سيخبره أنَّ المحتل قد وضع شرطا مجحفا في معاهدة 1936، هو أحقيته في بناء معسكرات لقواته في مختلف المدن المصرية.. سأل الصبي معلمه عن آثار ذلك فأجابه بأنَّ هذ الشرط يعني إطالة أمد الاحتلال وفيه مزيد من الإذلال لجموع الشعب، مع إحكام سيطرة المحتل على أقاليم البلاد.. ربما انطلقت في تلك اللحظة شرارة طالت روح الفتى، ووهبته للكفاح من أجل تحرير الوطن.

في محراب الثقافة على درب النضال

“وزاد عندي نهم القراءة فكنت أتردد على باعة الكتب القديمة، أشترى الكتابين والثلاثة بخمسة مليمات، وأسهر تحت السرير بصحبة “لمبة الجاز” لأواصل القراءة بعيدا عن أعين والدي الذي كان يخشى أن يضعف بصري وأن تمتلئ رأسي بغريب الأفكار.

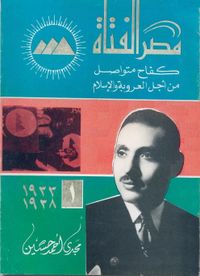

في منتصف الأربعينيات كانت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة هي التي تقود النضال ضد المستعمر الذي خرج منتصرا من الحرب العالمية الثانية، محاولا التملص من وعوده بالجلاء عن مصر.. كانت الحركة تطبع المنشورات وتوزعها وينشط في ذلك المنتمين لها وغير المنتمين.. كان “مصطفى” ممن اختاروا كتابة العبارات الوطنية على الجدران. نشطت مجموعات من الشباب العشريني في العمل الوطني في المدينة، غير منتمين لأيٍ من الأحزاب أو التنظيمات الموجودة.. تقف أمامهم مشكلة إيجاد مكان يضم اجتماعاتهم والتجهيز لأنشطتهم.. كانت مقرات الإخوان في كل مكان.. يحكي شيخ المناضلين: ذهبنا إليهم وعرضنا عليهم أن يستضيفونا.. لم يرحبوا بنا وكان رفضهم باردا ومريبا. بعد ذلك وجد الشباب ضالتهم في مدرسة تفتح فصولا لمحو الأمية؛ لكنهم فوجئوا بعلم “البوليس” السياسي بمكان وموعد الاجتماع.. اقتصر الأمر على المنع.. حُلَّ الأمر بعد ذلك بالتواجد داخل مقر “مصر الفتاة”.

عن ذكرى يوم من أمجد أيام مصر

تمَّ تحديد يوم الرابع من مارس ليكون يوما للاحتفاء بذكرى شهداء الحادي والعشرين من فبراير.. كعادتهم خرق الإخوان الإجماع الوطني ورفضوا المشاركة في اليوم.. كان رئيس الوزراء “إسماعيل صدقي” المنقلب على دستور 1923، قد مرَّ على رؤساء الأحزاب مطالبا إياهم صراحة بعدم المشاركة، فانسحب الإخوان إثر تلك الزيارة من اللجنة الوطنية للعمال والطلبة.. يروي “مصطفى” أنَّه وزملاءه كانوا قد جمعوا مبلغ خمسين جنيها، اشتروا بها أسلحة وقرروا مهاجمة قوات الاحتلال في ذلك اليوم.. كانت المواجهة الأولى في شارع الغرفة التجارية الذي كان مسرحا لمظاهرة طلابية حاشدة.. أطلق الإنجليز الرصاص على المتظاهرين.. بذل عدد من الطلاب أرواحهم.. أثارت الدماء الزكية المراقة ثائرة الأحرار.. خلعوا قمصانهم وغمسوها في “البنزين” الذي جلبوه من محطةٍ للوقود في نفس الشارع تحولت القمصان إلى كرات من اللهب قذفوها إلى داخل الثُّكنة من الشبابيك.. خرج الجنود مذعورين يُهرعون باحثين عن مفر؛ تلقفتهم يد الثوار؛ لترسل أربعةً منهم إلى الجحيم في لحظات.. قبل أن يلوذ الباقون بالفرار.

في ذلك اليوم العظيم ارتقى ثمانية وعشرون بطلا من أبناء مدينة الإسكندرية –إلى مراتب الشهادة.. تغيّر اسم شارع “أفيروف” الذي كان شاهدا على بطولتهم؛ فأصبح شارع “الشهداء” في أوائل الستينات بأمر من المحافظ السيد “حمدي عاشور” وتم عمل نُصبٍ تذكاري تخليدا لذكرى الأبطال في منطقة محطة الرمل بجوار تمثال “سعد زغلول” بعد فترة استولت الغرفة التجارية على النُصب، وطمست أسماء الشهداء لتضع شعارها، وبسبب هذا العمل الوضيع؛ سقطت أسماء الشهداء التي لم يعد يتذكرها أحد؛ فصاروا مجاهيل في زمنٍ غثٍ مشاهيره على شاكلته تماما.

استمر “أحمد مصطفى” ورفاقه في نضالهم ضد المحتل، وواصلوا التدريب على استخدام الأسلحة، وأضافوا نشاطا جديدا إلى أنشطتهم الكفاحية، وهو تصنيع القنابل وإلقائها على تجمعات المحتل العسكرية وعرباته، ومع تعدد تلك العمليات التي أوجعت المحتل وأثارت غضبه.. يعلن رئيس الوزراء “إسماعيل صدقي” عن مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لمن يدلى بمعلوماتٍ عمن ينفذون تلك العمليات.. ويضعف شقيق أحد شباب المجموعة؛ فيشي بهم.. ليتم القبض على مجموعة كبيرة منهم، ويقضي “مصطفى” قرابة العام معتقلا؛ ليخرج بعد ذلك لعدم كفاية الأدلة.. ليجد خطاب تعيينه مفتشا للجمارك ببورسعيد قد سبقه إلى المنزل.