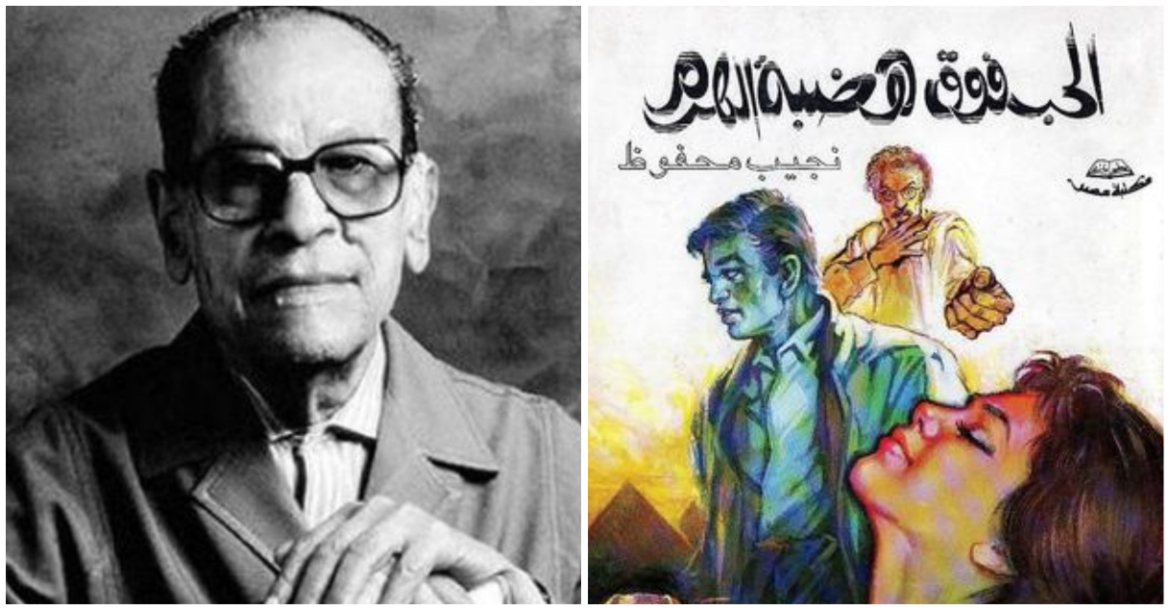

ثاني الأعمال الأدبية المتضمنة لكلمة “حب” للروائي العالمي نجيب محفوظ هي قصة (الحب فوق هضبة الهرم). وقد صدرت هذه القصة القصيرة والعميقة ضمن مجموعة قصصية تحمل نفس العنوان في عام 1979. كما تحولت إلى تمثيلية إذاعية في البرنامج العام صاغ حوارها وأعدها دراميًّا للإذاعة صلاح أحمد حسين، وأخرجها إبراهيم الكردي، وكانت من بطولة نادية رشاد ومحمود الحديني.

وقد تحولت تلك القصة أيضًا إلى فيلم سينمائي عُرض جماهيريًّا عام 1986، بالرغم من البدء في تصويره عام 1982، ولكنه تأخر بسبب ظروف إنتاجية عسيرة تعرض لها. وقد كتب السيناريو والحوار له الكاتب والسيناريست الكبير مصطفى محرم، وأخرجه المبدع عاطف الطيب، ووضع الموسيقى التصويرية له الفنان هاني مهنى، وتقاسم بطولته أحمد زكي وآثار الحكيم. ويحتل هذا الفيلم الواقعي –حسب استفتاء النقاد– المركز رقم 68 في قائمة أفضل مئة فيلم في ذاكرة السينما المصرية في الفترة [1927-1996]، وهو الاستفتاء الذي أُجري بمناسبة مرور مئة عام على أول عرض سينمائي بالإسكندرية عام 1896.

لقد طرح نجيب محفوظ مرة أخرى في هذه القصة إشكالية الحب من خلال الإطار الاجتماعي في الحقبة التي تلت حرب عام 1973، فكشف لنا السلبيات التي ما زال مجتمعنا يعاني منها حتى اليوم، بل إنها تتفاقم وكأن ليس لها أية حلول قابلة للتنفيذ!

فهنا الطبقة المتوسطة بعد تحرر البلاد من ويلات الاحتلال وبعدما تنفست الصعداء بعد انتهاء الحروب، نجدها قد أيقنت وبكل أسف أن مصيرها المحتوم هو الانهيار والتفكك، والدليل على ذلك هو تدهور أحوالها الاقتصادية باستمرار، ووضعها الاجتماعي الذي يزداد سوءًا كل يوم، كما أن القسط الذي تناله من التعليم أصبح غير كافٍ؛ كي يرتقي المنتمون إليها وظائف لائقة تنهض بهم وبأسرهم، وبالتالي فإن دخلهم المادي يغطي بالكاد مستلزماتهم الضرورية؛ ولذلك فقد فقدت تلك الطبقة الأمل في التطلع لحالٍ أفضل لها خاصة بعدما فشلت كل البرامج الاقتصادية ذات الوعود البراقة بانتشالها من محنتها على مدار عقود طويلة.

وهكذا يتضح أن التخبط والضياع الذي كان يعاني منه الشباب قبل حرب أكتوبر لم ينتهِ بتحقيق النصر في ميدان المعركة؛ بل إن الإحباط واليأس قد باتا لزامًا على جيل كُتِب عليه التعرض لحرب شرسة خارج ساحات القتال العسكرية، ولكنه ما زال لم يحقق فيها ما يرجوه من انتصار.

في قصة (الحب فوق هضبة الهرم) نجد أن (علي) وحبيبته (رجاء) لم تكن معاناتهما تتمثل في صعوبة الإيفاء بمتطلبات الحياة التي يشتكي منها كل أرباب الأسر من الطبقة المتوسطة، ولكنها تمثلت في مجرد رغبتهما في الارتباط في ظل عدم توفر شقة للسكن أو وجود الدخل الذي يوفر لهما حياة كريمة. ومع استمرار معاناة الشباب نلاحظ أن التمثيلية الإذاعية وصناعها وعلى رأسهم الكاتب صلاح أحمد حسين – قد أصروا على إلقاء اللوم على الشباب ووصفهم بالكسل والخمول وبأنهم أقل تحملًا لصعاب الحياة من الأجيال السابقة لهم، بينماالأديب نجيب محفوظ لم يكن متحاملًا في نصه الأدبي على الشباب بقدر ما كان منصفًا لهم؛ ولذلك غاص في أعماق تكوينهم النفسي دون لوم أو استعلاء مغلف بالتوجيه المباشر، بل كان يحاول استبصار الظروف التي أدت بهم إلى الخنوع والسلبية.. وبالتالي كان عليه أن يدق ناقوس الخطر في تضامن صريح مع الشباب محذرًا من خطري الانحلال والتطرف اللذيْن ما زال المجتمع يعاني من عواقبهما إلى اليوم.

كما حث نجيب محفوظ في قصته على التمسك بالحب والإيجابية واستدعاء القدرة على المقاومة؛ بل وعلى التمرد من أجل تغيير الأوضاع السيئة. فهل الحب وحده قادر على صمود الشباب في مواجهة هذه الأهرامات الأزلية من التقاليد المجتمعية البالية، والأفكار التسلطية الراسخة، والميراث الثقيل من الأخطاء والأزمات والإفساد، في ظل ما يعتري النفس المقيَّدة بأغلال اليأس من رهبة استقبال الحياة الحقيقية؟!

قصة نجيب محفوظ تبدأ بصرخة شاب عشريني مكتومة تعبر عن معاناته المشبعة بالأنين والممنوعة من الغضب، فإذا بصاحبها هو فقط من يسمع دويها الذي يفجره الوعي، ويخمده الفراغ والخمول، وأدت إليه البطالة المقنعة التي تصيب بعدوى اللا مبالاة إلى أن يفقد المعنى، وعدم التعلق بالحياة بالرغم من استمرار بزوغ الوعي وعدم انطفاء شمسه، وربما ذلك هو الذي يضخم من الشقاء بعد التأكد من العجز الذي يفضي إلى اليأس. فهل بعد الانصراف عن الهم العام يمكن الالتهاء عن الهموم الشخصية والاحتياجات الممنوعة والرغبات الغريزية المتأججة؟!

إنه لا يمكن مقاومة ثورة البراكين إذا ما بدأت في إلقاء مقذوفاتها النارية المدفونة بباطنها، ولكن من الممكن تفادي الإصابة بحممها المشتعلة بتجنب الوقوف في وجهها، فماذا إذا اعترض طريقها أو أعيقت حركة انطلاقها؟!

لقد ناقشت قصة (الحب فوق هضبة الهرم) كيفية تكبيل المجتمع للشباب بقيود من حديد تعوقهم عن تفريغ طاقتهم الجنسية الفطرية بطرق مشروعة وغير مُحرَّمة دينيًّا، فإذا بهم إما يسخطون على المجتمع والدين معًا فتجتاحهم رغبة عارمة بتحطيم كل قيد، أو يحتالون بكل طريقة لتحقيق مبتغاهم بعيدًا عن أي أعين ترمقهم ولو خلسة.

https://www.youtube.com/watch?v=HsCg3etgQic

لا شك أن التنازل عن الطموح والتضحية بالأحلام في مرحلة عمرية تتسم بالحماس والحيوية والمغامرة لا يبدأ إلَّا باتشاح ثوب الصمت وعدم العزم على إبداء أي اعتراض، ثم تعزيز ذلك بالقبول بالانهزامية تحت قناع الرضا بالمقسوم والذي يتطلب الكثير من الصبر والاستسلام للأمر الواقع؛ ومن ثم التحول التدريجي من وضع الفاعل إلى وضع المفعول به الذي عليه دائمًا أن يكون هو الطرف الذي يُقدِّم المزيد من التنازلات –مهما عظمت– دون تردد أو تباطؤ. وهكذا يظل كل من يطمع في الفتات من كل شيء لا ينعم باستساغة البقايا الملقاة إليه على مضض؛ بالرغم من تلهفه على عدم خسارتها. وهكذا أيضًا يظل كل من يسرق قوت الضعفاء والمغلوبين على أمرهم يمن عليهم بالإحسان ما داموا يصدقون أنهم غير مسروقين، وما داموا راضين بأقل القليل عوضًا عن العدم، وما داموا ممنوعين حتى من حق التذمر والضجر.

لقد دمج محفوظ في قصته بين المعاناة الجنسية للشاب (علي عبد الستار) وبين أزمة الطرق والمواصلات في البلاد خاصة بعدما انتهت الحرب وأصبح السلام هو الخيار الأوحد لتحقيق الرخاء؛ ولكن يبدو أنه ما زالت هناك معاناة وكبت وقهر وتذمر محبوس الأنفاس يريد أن ينطلق بينما هو عاجز عن الانطلاق.

وهكذا لا تبدو صرخة ذلك الشاب صرخة فردية؛ بل هي تعبير عن أنين مجتمع بأكمله يتوق إلى الحرية في حياته كلها، وإلى الشرعية والإشباع لاحتياجاته الجنسية التي أضحت مثله مقهورة.

وما بين الفزع والذهول من الموت إذا أتى فجأة والذي يفقد الإنسان معه الشعور بذاته لوهلة قصيرة، وبين مفاجأة النجاة بأعجوبة من الموت المحقق والعودة إلى الحياة من جديد وما يصاحب ذلك من تجدد للمعاناة القديمة والأزلية، تختلط المشاعر بين السرور الجامح و الحزن العميق؛ ولكن يبدو أن هذا هو حال الكثيرين مع بداية كل يوم جديد، إذ تحيط بهم التعاسة من كثرة السخط على الواقع دون أية مبادرة منهم لتغييره أو حماس لما هو جديد ومختلف في حياة باتت مُحبِطة.

ربما حرص (علي) على أن يحافظ على ما نشأ وتربى عليه من وازع ديني وأخلاقي، ولكنه أيضًا يبحث عن حل شرعي لرغباته المشتعلة في ظل عجزه المادي عن الإيفاء بمتطلبات الزواج المجحفة لشاب مثله من أسرة تكاد تفي بضررريات الحياة بالكاد. ومن الواضح أن المُشرِّعين لا يهتمون سوى بتشديد العقوبات، وأن المفكرين يُنظِّرون ويكتبون ويتكلمون أكثر مما يفعلون؛ بل إن الكاذبين من المتكلمين مستمرون في كذبهم ولا يقدمون حلولًا سريعة وعملية، وهذا كله يعني أنه على الشاب العشريني (علي) أن يحل وحده مشكلته تلك معتمدًا على نفسه ودون انتظار مساعدة أحد. وإلى أن يمتلك (علي) القدرة على إيجاد حل مناسب ليس عليه سوى الصبر والاستمرار في عالمه الخيالي الذي يُرضي غرائزه المشتعلة والتي لا تُفرِّق بين جسد أنثوي وآخر ما دامت كل الأجساد تفي بالغرض.

ولكن زميلته (رجاء) التي التحقت بالعمل حديثًا، لم تشاركه فقط هموم البطالة المقنعة والتحسر على سنوات الشباب المهدرة في تعليم لم يُنتفَع به، بل إنها لم تكتفِ بأن تتقاسم معه الاستسلام للشعور بعدم المبالاة بخيرة سنوات العمر القادمة والتي ستُبذَل قربانًا في وظيفة بدون عمل، ولكن ما فاجأه أنها كانت المرأة التي تحولت معها غريزته المكبوتة إلى عاطفة لم يستطع أن يكبتها هي الأخرى، فنبضات القلب المحب التي يسري وميضها في الجسد – لابد أن تضيء وأن يسطع وميضها براقًا من غير خفوت؛ ولكنه للأسف كان كلما ملك حبيبته في خياله إذا به يفقدها في الواقع.

وفي لحظة جنون يحركها التمرد على اليأس والاستسلام قرَّر (علي) أن يتقدم لخِطبة (رجاء)، ولكنه ما لبث أن تراجع عن جنونه بعد الخِطبة بأيام عندما وجد نفسه وجهًا لوجه أمام أعباء الشقة وتجهيزها والمهر والشبكة وخلافه، فأيقن أن خطوته الجريئة تلك كانت مغامرة مجنونة لم يكن على استعداد كافٍ لها، ولم يحسب لها حسبانًا في ظل فورة انتفاضته لتغيير حاله وتشبثه العنيد –ولو مؤقتًا– بحُلمه وحبيبته.

لقد كان (علي) يعلم أن بداخله رغبة دفينة في التمرد رفضًا لما يراه حوله من أخطاء وسلبيات، ولكنه كان يقاومها رغم إعجابه وتأييده لكل متمرد ولو من بعيد. وهو أيضًا متأكد من انهيار الحُلم القديم العام، فطبقته المتوسطة لم تعد أفضل حالًا من الطبقات الفقيرة، وكل الشعارات التي كانت تشعل ثورة الجماهير من أجل تغيير النظام وتحسين الأحوال باتت لا تقوى على إسكات أنين الفقراء الذين لم تتغير أحوالهم، ولم يظهر على السطح سوى طبقة انتهازية، تجيد تكوين الثروات سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، انهارت معها القيم المجتمعية واضمحل التعليم ولم يعد هناك مجال للترقي في ظل الاستقامة.

لقد عاد (علي) من جديد لوحدته التي تشتعل معها غريزته المكبوتة، ولكنها باتت اليوم مصحوبة بخذلانه لحبيبته (رجاء) وعجزه عن التشبث بجنونه في تحقيق حلمه والزواج منها. وبينما كان هو غارقًا في العودة لاستسلامه ويأسه كان هناك على مقربة منه شباب آخرون “ينفجرون في أركان البلاد معلنين عن نبض جنين ينمو في رحم الغيب” على حد تعبير نجيب محفوظ. وكان (علي) لا يستطيع إخفاء إعجابه بكل مغامرة إرهابية يقرأ عنها في الصحف، فهل جنون الإرهاب أشد تدميرًا للبلاد من تدمير اليأس والإحباط للإنسان المتخلي عن إرادته والمُحطَّم نفسيًّا والمستسلم معنويًّا للهزيمة؟ وهل عواقب الإرهاب أقل خطرًا على المجتمع من عواقب الفراغ والعجز على الإنسان التائه الضائع؟!

إن التنفيس عن الكبت يبدأ بالقدرة على إبداء الاعتراض، وأول من يجب التحرر من هيمنتهم وتسلطهم هم الانتهازيون الذين ليسوا سوى أبواق، ووظيفتهم هي توجيه الخطابات والتصريحات المملاة والأفكار المُوجِّهة للعامة على اعتبار أنهم مشكاة للفكر والتنوير في المجتمع.

وبعدما تمرد (علي) على سلطة الإملاء الفكري التي تستلزم التبعية والانقياد، وذلك فور اكتشافه عدم صدقها، كان لزامًا عليه بعد ذلك أن يحاول التمرد من جديد – ولكن هذه المرة بقوة أكبر– على القيود المجتمعية التي تُلزم بمظاهر للزواج لا يستطيع أحد خرقها، كما لو كانت قانونًا يفرض العقوبات على منتهكيه من المجرمين، أو شرعًا سماويًّا يقيم الحدود على مخالفيه من المذنبين.

ولو كانت الأسَر تمتلك نفس تلك القدرة على التحرر الذي أصاب جنونه (علي) و(رجاء) لتضامنت أسرتاهما معهما مبكرًا، فلم يضطرا إلى الزواج سرًّا. ولكن هذا يتطلب أن تكون لدى هذه الأسَر أولًا القدرة على التحرر الذاتي، والتي تتولد عنها القدرة على تنشئة الأبناء على التحرر الممزوج بتحمل المسئولية والاستقلالية والاعتماد على النفس، وعندئذٍ سيكون من المألوف والطبيعي أن يخوض كل فرد تجربته الشخصية ومغامرته في الحياة بجرأة وشغف وبسالة دون الحاجة إلى أن يكون جزءًا أصيلًا من قطيعٍ حركته ثابتة ومبرمجة، ولا يمكن لأيٍّ من أفراده أن يحيا بعيدًا عنه أو مخالفًا له.

لقد أنهى الأديب نجيب محفوظ قصته باضطرار (علي) و (رجاء) بعد زواجهما إلى ممارسة الحب خلسة وبعيدًا عن الأعين، حتى ولو كان ذلك في أماكن مفتوحة مثل هضبة الأهرام، وهذا ما اضطر (علي) إلى رشوة أي شرطي من الممكن أن يُحرِّر ضدهما محضرًا لمخالفة الآداب العامة. وهكذا سيظل هذا الارتباط مهدَّدًا ما دام لم يفِ بمتطلبات تكوين أسرة مستقرة تبحث لها عن مستقبل، وربما لن يكون هناك سوى سبيل السفر للعمل في الخارج أو الهجرة بعيدًا عن الوطن من أجل حياة أفضل.

أما الفيلم السينمائي الذي أبدع في لغته السينمائية المخرج عاطف الطيب بالتعاون مع كل صناعه المبدعين من أجل إيصال فكر نجيب محفوظ للجمهور بدون تحريف في مغزاه، فلم يكتفِ بنهاية الأديب نجيب محفوظ بل كانت نهايته مأساوية بإلقاء القبض على الحبيبين (علي) و(رجاء) بتهمة ممارسة فعل فاضح علني تحت سفح الأهرام؛ ولذلك فقد كانت معبرةً عن عمق المشكلة ومدى خطورة تبعاتها في تضامن صريح من صناع الفيلم السينمائي مع معاناة الشباب وتخلٍ واضح منهم عن التوجيه والنصح االاستعلائيين. وفي ظل التمسك باستحضار رمزية الحضارة المصرية القديمة وعظم قيمتها التي أصبحت للأسف شاهدة على تلك المأساة الإنسانية المعاصرة، يبدو أن قهر الشباب وقمع تحررهم الواعي ومناهضة تمردهم من أجل نيل حقوقهم المشروعة لم يزل مستمرًا.

وللأسف لم تزل كل المشكلات التي أشار إليها نجيب محفوظ في روايته تتفاقم، بل إن ممارسة الفتيان والفتيات للحب في الأماكن المفتوحة أصبح يحدث دون خجل أو حذر أو حرج من المارة؛ ومن ثم لم تعد هناك حاجة إلى إثبات مخالفة هذا الجمع الغفير المنتشر في كل مكان للآداب العامة، لأن الآداب العامة نفسها قد تغيرت وتبدلت!

وقد نتج عن ذلك تفشي الارتباط بين الشباب دون الحاجة إلى أي عقد زواج (رسمي أو عرفي) مما حافظ في الظاهر على التقاليد المجتمعية البالية، ولكنه للأسف كان كفيلًا بهدم جدران الوازع الديني والأخلاقي. ولذلك ليس غريبًا أن تصبح الحرية مقرونة بالانحلال، أو أن يصير الالتزام الديني مُتهمًا بالتزمت والرجعية والتطرف، بل إن القانون نفسه لا يمكنه ضبط سلوك المنحرفين أو قمع رغبتهم في التحرر ما دامت هناك تلك القدرة على التحايل على كل ما يسبب القهر والكبت للإنسان؟

فهل بإمكان الحب وحده أن يعلو فوق ذلك الهرم من الموروثات الفكرية الرجعية، والتقاليد الاجتماعية البالية، والآمال المُحطَّمة على قارعة الطريق بسبب الكبت والقهر؟ أم إنه سيظل قابعًا في الظلام تحت سفح ذلك الهرم؟!

ولكن من الواضح أن الأديب العالمي نجيب محفوظ قد أراد للحب أن يعلو بواسطة إرادة الإنسان فوق الهرم.