كتب: فرانسيس فوكوياما

ترجمة: تامر الهلالي

غزت الولايات المتحدة العراق في عام 2003، بحجة أنها تعتزم الاستعاضة عن صدام حسين بنظام ديمقراطي ودود. بعد خمسة عشر عامًا، لا يبدو تحقيق هذا الهدف في الأفق، فالعراق لم يستطع أن يبدأ في التغلب على تنظيم الدولة (داعش) سوى في الآونة الأخيرة بعد أن نجح التنظيم الإرهابي في العبث بالدولة بأكملها، بما في الاحتلال المطول لمدينة الموصل الشمالية.

علاوة على ذلك لم تسفر الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي عن حكومة فاعلة، ولا يعد النفوذ الأجنبي المهيمن في ذلك البلد هو نفوذ الولايات المتحدة، بل إيران، التي يعارض الكثير من العراقيين تدخلها في شؤون دولتهم. تعد المشكلة الأساسية في العراق هي غياب أي شعور بالهوية الوطنية الشاملة، حيث لا يوجد كيان يسمى العراق يشعر فيه المواطنون بالولاء، فيما تغلب لديهم نزعات الانتماء إلى الجماعة العرقية أو الطائفة أو المنطقة أو القبيلة.

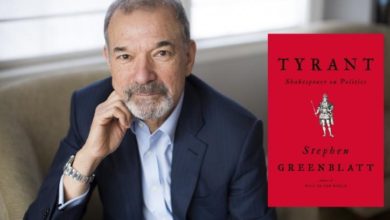

فوكوياما

هذا الافتقار إلى هوية جامعة لم يغذي العنف فحسب، بل الفساد المتفشي أيضاً، ففي اللحظة التي يتولى فيها سياسي منصبه، يبدو وكأنه يحق له أن يسرق نيابةً عن الجماعة العرقية أو الدينية أو القبلية التي ينتمي إليها في منافسة محمومة على الموارد تكبد الدولة خسائر فادحة.

العراق مجرد أحد الأمثلة الصارخة على فشل الدولة الناجم عن ضعف الهوية الوطنية، وهو ما نراه أيضا في كل من سوريا وليبيا والصومال وأفغانستان، وغيرها من بلدان المنطقة التي تستنزفها حروب أهلية نتيجة لسياسات الهوية الخارجة عن السيطرة.

لقد أخبرني سياسي عراقي ذو خبرة طويلة أنه بعد الغزو في عام 2003، كان الأمريكيون ينصحون العراقيين باستمرار بوضع خلافاتهم الطائفية والعرقية جانباً والسعي إلى وحدة وطنية أكبر, أما الآن فقد انقلبت الآية حيث أصبح ذلك السياسي يوجه تلك النصيحة إلى الأمريكيين الذين يعرفهم.

وبدلاً من “أمركة” الشرق الأوسط، باتت الولايات المتحدة “شرق أوسطية” على نحو متزايد، مع تصاعد الاستقطاب الحاد في المجتمع الأمريكي على نحو متطرف للغاية، ليبدو الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين أقرب إلى صراعات القبائل المتحاربة التي يرى كل منه الآخر بمثابة التهديد الوجودي.

فنسبة لا يستهان بها من الجمهوريين باتوا يعتبرون الولاء لشخص دونالد ترامب أكثر أهمية من التزامهم بأي قيم أعلى مثل حكم القانون أو الحفاظ على الديمقراطية على المستوى الدولي، فيما تخلى الحزب الديمقراطي في المقابل عن الائتلافات واسعة النطاق التي تستند إلى مبادئ “المجتمع العظيم”، و”الاتفاق الجديد”، التي سبق أن اعتمدها الحزب كإطار لصياغة سياساته، وتوجه بدلا من ذلك إلى الانخراط في تمثيل المجموعات المكونة لهويته، والمتمثلة في الأمريكيين من أصل أفريقي، والنساء، وجماعات المثليين جنسيا، وغيرهم.

بالطبع فإنه من السذاجة الزعم بأن أمريكا في طريقها إلى أن تتحول إلى ما يشبه دولة شرق أوسطية، ونشكر الرب أننا لا نقترب حتى من مستويات الكراهية العنيفة التي تعصف بالعراق أو سوريا، لكن الواضح أن سياساتنا تبدو وكأنها تتحول إلى سياسات شرق أوسطية، فيما نعيش أوقاتا شرعنا فيها في التفكير في أن الخصائص الثابتة التي نولد بها، كالعرق، والجنس، والدين، إلخ، يتعين أن تحدد لنا الطريقة التي نفكر ونعمل من خلالها، ليس فقط في مضمار السياسة فحسب، ولكن عبر ثقافتنا بشكل عام.

و إذا كان هناك درس واحد يمكن تعلمه من الشرق الأوسط المعاصر، فهو أن الهوية الوطنية هي أمر حاسم لنجاح أي نظام سياسي، ويجب أن تكون هذه الهوية ليبرالية وشاملة، بما يعكس التنوع الفعلي للدولة، لكن تلك الهوية الوطنية ينبغي لها ايضا أن تكون قائمة على أسس موضوعية.

كانت تلك هي العقيدة السياسية المركزية التي تم اعتناقها وتبنيها وتطويرها في الولايات المتحدة خلال القرن العشرين، حين لم يكن تعريف الهوية الأمريكية يستند إلى العرق أو الجنس، وإنما يرتكز على القيم السياسية مثل الولاء للدستور وسيادة القانون والمساواة بين البشر. لقد بدت هذه العقيدة السياسية المدنية الليبرالية حقيقة ثابتة ومستقرة في الضمير والوعي والممارسة السياسية الأمريكية قبل أن يصل دونالد ترامب إلى موقعه الرئاسي، ويبدا في إضفاء الشرعية على جيل جديد ممن يشبهونه من المتطرفين اليمينيين الذين سيجرون البلاد مجددا إلى تبني نزعات عرقية في رؤيتهم لما يعنيه أن يكون المرء أميركياً.

من ناحية ثانية، يبرز تحد آخر أيضًا من جانب قوى من اليسار التي لا تؤمن بأن المهاجرين بحاجة إلى الاندماج في مثل هذه الهوية الأمريكية الشاملة، أو غيرهم ممن يعتقدون أن اصطلاح الهوية الوطنية الشاملة يرتبط بالضرورة بالتعصب والاستبعاد.

في هذا السياق يمكن تعزيز العقيدة الوطنية بالطريقة التي نعلم بها التربية المدنية للشباب، وهو أمر أهمل بشكل خطير في نظامنا التعليمي في العقود الأخيرة، كما يمكن أيضاً تعزيزها من خلال برامج للخدمة الوطنية تستند في الأساس إلى فكرة أن المواطنين ليسوا مجرد أصحاب حقوق فحسب، بل يقع عليهم أيضا واجبات لدعم الصالح العام، فإن تأكيد مثل هذه القيم في برامج للخدمة الوطنية يتم إدارتها بشكل جيد من شأنه أن يساعد أيضا في تخطي حواجز الجنس والعرق والطبقة، تماما كما هو الحال في الخدمة العسكرية اليوم. ولكن في النهاية، فإن ما يعزز الهوية الوطنية حقيقة هو تلك القصص التي يرويها الأميركيون عن أنفسهم، وما إذا كانت تؤكد على ما يجمعهم أم ترسخ الفرقة والاختلاف بينهم، على نحو تلك السردية التي نراها في العديد من دول الشرق الأوسط، والتي باتوا الآن يدفعون ثمنها.

*يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما مفكر وفيلسوف ومؤلف وأستاذ جامعي أميركي، اشتهر بكتابه “نهاية التاريخ والإنسان” الصادر عام 1992، والذي ذهب فيه إلى أن انتشار الديمقراطيات الليبرالية والرأسمالية والسوق الحرة في بلدان العالم قد ينبئ بنهاية التطور الاجتماعي والثقافي والسياسي للبشرية، لصالح نموذج الليبرالية السياسية والاقتصادية الغربية.

نقلا عن The Hill